在健康體檢愈發普及的今天,肺結節的檢出率不斷攀升。不少人在拿到體檢報告,看到“肺結節”這三個字的瞬間,內心便被恐懼填滿,仿佛自己已然被判定患上肺癌。其實,肺結節遠沒有想象中那么可怕。今天,就讓我們一同揭開肺結節的神秘面紗,以科學認知驅散不必要的恐慌。

從醫學角度而言,肺結節指的是肺內直徑小于或等于 3 厘米的類圓形或不規則形病灶。通俗來講,它就如同肺部冒出的一個“小疙瘩”。這些“小疙瘩”的形成原因十分復雜,有可能是肺部曾經發炎,炎癥消退后留下的“疤痕”;也可能是長期吸入微小粉塵顆粒,在肺部沉積引發的反應;甚至某些特殊細菌、病毒的感染,也可能促使肺結節產生。

從醫學角度而言,肺結節指的是肺內直徑小于或等于 3 厘米的類圓形或不規則形病灶。通俗來講,它就如同肺部冒出的一個“小疙瘩”。這些“小疙瘩”的形成原因十分復雜,有可能是肺部曾經發炎,炎癥消退后留下的“疤痕”;也可能是長期吸入微小粉塵顆粒,在肺部沉積引發的反應;甚至某些特殊細菌、病毒的感染,也可能促使肺結節產生。

值得欣慰的是,大部分肺結節都是良性的。據統計,在所有被發現的肺結節中,良性結節的占比高達 90%以上。那么,如何判斷肺結節的良惡性呢?這需要綜合多方面因素進行考量。

值得欣慰的是,大部分肺結節都是良性的。據統計,在所有被發現的肺結節中,良性結節的占比高達 90%以上。那么,如何判斷肺結節的良惡性呢?這需要綜合多方面因素進行考量。

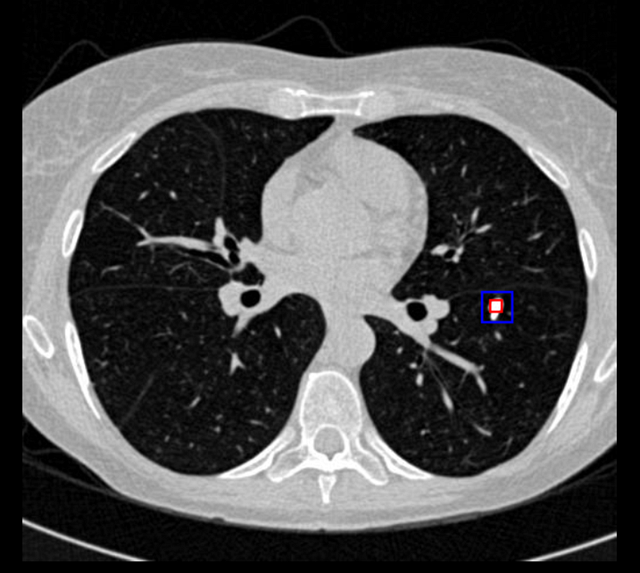

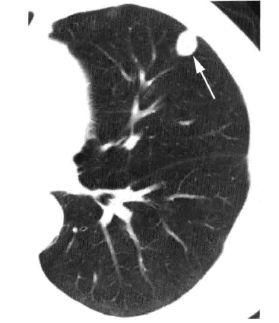

從影像學特征來看,大小是一個關鍵指標。一般情況下,直徑小于 5 毫米的肺結節,惡性概率不到 1%;5 - 10 毫米的肺結節,惡性概率在 5% - 15%之間;而當結節直徑大于 20 毫米時,惡性概率會大幅上升至 50% - 80%。

除了大小,結節的形態同樣極具參考價值。良性結節的邊緣通常較為光滑,形態規則,恰似一個圓潤的小球;而惡性結節的邊緣往往參差不齊,呈分葉狀、毛刺狀,猶如一個張牙舞爪的“怪物”。此外,密度也是不可忽視的關鍵因素之一。純磨玻璃結節多數為良性,但如果磨玻璃結節內出現實性成分,且實性成分比例增加,那么其惡變的可能性也會隨之提高。

對于肺結節患者來說,不必“談結節色變”,但也絕不能掉以輕心。一旦發現肺結節,首先要做的就是遵循醫生的建議,定期進行復查。通過動態觀察結節的大小、形態、密度等變化,來準確判斷其性質。在復查過程中,保持健康的生活方式尤為重要。戒煙限酒,避免吸入二手煙和有害氣體,多食用新鮮的蔬菜水果,適度進行體育鍛煉,保持良好的心態。這些健康的生活方式不僅有助于身體健康,還能在一定程度上降低肺結節惡變的風險。

肺結節絕非肺癌的“判決書”。只要我們以科學的態度去認識它,以理性的方式去對待它,就能在面對肺結節時保持鎮定,守護好自己的肺部健康。

來源: 于麗醫生科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

于麗醫生科普

于麗醫生科普