2025 年 5 月 30 日,中國航天科普大使、中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心研究員周炳紅在 2025 科普中國說 530 科技工作者日特別場(chǎng)“跨越時(shí)光的科研接力”帶來演講《問鼎星河:解碼中國火箭的太空征途》,回顧了中國火箭從無到有、從弱到強(qiáng)的發(fā)展歷程。

以下是周炳紅的演講節(jié)選:

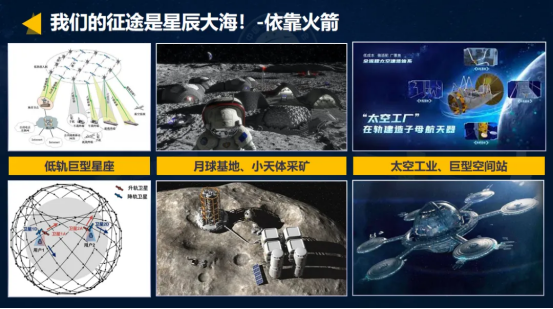

人類對(duì)浩瀚宇宙的探索永無止境。未來,我們將建造巨型的低軌衛(wèi)星星座、在月球建立科研基地、開發(fā)小行星資源、甚至建造大型空間站,發(fā)展太空工業(yè)……這一切目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),都離不開火箭技術(shù)的支撐,因?yàn)橹挥谢鸺拍軒椭覀償[脫地球引力的束縛,邁向深邃的太空。

圖片來源于周炳紅PPT

火箭技術(shù)不僅肩負(fù)著探索太空的使命,也是維護(hù)國家安全的重要保障。以東風(fēng)-31 、東風(fēng)-41 和東風(fēng)五號(hào)為代表的戰(zhàn)略導(dǎo)彈,與運(yùn)載火箭技術(shù)同根同源。事實(shí)上,現(xiàn)代火箭技術(shù)正是在導(dǎo)彈技術(shù)的基礎(chǔ)上逐步發(fā)展而來的。

我國火箭技術(shù)是如何從零起步,逐步發(fā)展到如今的先進(jìn)水平?

中國火箭的太空征程——

從導(dǎo)彈起步

我國的火箭發(fā)展經(jīng)歷了四代人的努力。第一代人是從無到有,完成了篳路藍(lán)縷的奠基工作。

20 世紀(jì) 50 至 60 年代,我國開始發(fā)展現(xiàn)代導(dǎo)彈技術(shù),成立了首個(gè)導(dǎo)彈與火箭研究機(jī)構(gòu)——國防部第五研究院(簡(jiǎn)稱“五院”),由著名科學(xué)家錢學(xué)森擔(dān)任首任院長。如今的中國運(yùn)載火箭技術(shù)研究院,正是當(dāng)年五院的第一分院。

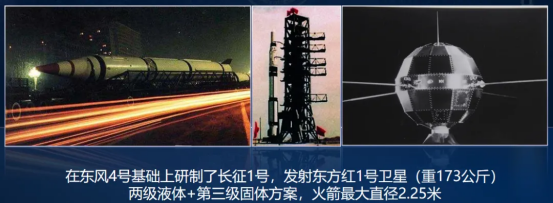

圖片來源于周炳紅PPT

我國最早的導(dǎo)彈試驗(yàn)場(chǎng)位于東風(fēng)航天城,也就是今天大家所熟知的酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心。這里曾經(jīng)是一片荒涼的戈壁灘,條件極為艱苦。當(dāng)年,第一代航天人住帳篷、背土豆,克服重重困難,在這片戈壁灘上建起了東風(fēng)航天城。如今,這里已煥然一新,成為一座綠樹成蔭、環(huán)境優(yōu)美的現(xiàn)代化小城。

20 世紀(jì) 60 年代,我國在東風(fēng)四號(hào)導(dǎo)彈的基礎(chǔ)上,成功研制出首枚運(yùn)載火箭——長征一號(hào),并將重達(dá) 173 公斤的“東方紅一號(hào)”衛(wèi)星送入太空。長征一號(hào)采用兩級(jí)液體火箭加第三級(jí)固體火箭的結(jié)構(gòu),箭體最大直徑為 2.25 米,標(biāo)志著我國實(shí)現(xiàn)了從導(dǎo)彈技術(shù)向航天運(yùn)載火箭的跨越。

圖片來源于周炳紅PPT

進(jìn)入 70 年代,我國火箭技術(shù)進(jìn)一步發(fā)展,在東風(fēng)五號(hào)導(dǎo)彈基礎(chǔ)上研制出了長征二號(hào)運(yùn)載火箭。這是一種兩級(jí)液體火箭,箭體直徑增至 3.35 米,近地軌道運(yùn)載能力由原先的數(shù)百公斤提升至 1.8 噸,提升了近 5 倍。

到了 80 年代,為了滿足發(fā)射地球靜止軌道(約 36000 公里高)通信衛(wèi)星的需求,我國在長征二號(hào)基礎(chǔ)上增加一級(jí)高性能氫氧液體火箭,形成了長征三號(hào)運(yùn)載火箭。這一改進(jìn)顯著提高了火箭的運(yùn)載能力和任務(wù)適應(yīng)性。

90 年代,我國繼續(xù)提升火箭性能,通過橫向捆綁助推器的形式,成功研制出長征二號(hào) E、長征二號(hào) F 和長征三號(hào)乙等型號(hào),大幅地增加了運(yùn)載能力,這時(shí)候近地軌道的運(yùn)載能力達(dá)到了 10 噸左右。

此外,我國還成功研制并發(fā)射了載人運(yùn)載火箭。將人類送入太空是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的任務(wù),截至目前,全球僅有美國、俄羅斯和中國三個(gè)國家具備獨(dú)立實(shí)施載人航天飛行的能力。與美國的航天飛機(jī)不同,我國的載人運(yùn)載火箭頂部裝有一個(gè)外形尖銳的裝置。這個(gè)裝置實(shí)際上相當(dāng)粗壯,高度接近 8 米,是一枚小型固體火箭,被稱為“逃逸塔”。

由于目前世界上沒有任何一種火箭能夠達(dá)到百分之百的可靠性,我們無法完全消除所有風(fēng)險(xiǎn)。即便是世界上最先進(jìn)的火箭,其成功率也只能達(dá)到 98%~99%左右。這意味著,如果進(jìn)行一萬次發(fā)射,可能會(huì)有 100 次出現(xiàn)故障。比如美國的航天飛機(jī),在 130 多次飛行任務(wù)中,曾發(fā)生過兩次嚴(yán)重事故,導(dǎo)致兩架航天飛機(jī)爆炸,共 14 名航天員不幸遇難。

而我國的載人運(yùn)載火箭由于配備了逃逸塔,即使在發(fā)射過程中出現(xiàn)故障,也能最大限度保障航天員的生命安全。2018 年,俄羅斯在一次載人發(fā)射中,火箭就曾出現(xiàn)故障,正是依靠逃逸塔,才成功將兩名航天員安全送回地面。

圖片來源于周炳紅PPT

新一代運(yùn)載火箭的崛起

進(jìn)入 21 世紀(jì),這一階段,我國啟動(dòng)了“嫦娥工程”,推進(jìn)月球探測(cè)任務(wù),同時(shí)開展了新一代運(yùn)載火箭的研發(fā),主要包括長征五號(hào)、長征六號(hào)、長征七號(hào)和長征八號(hào)等型號(hào)。

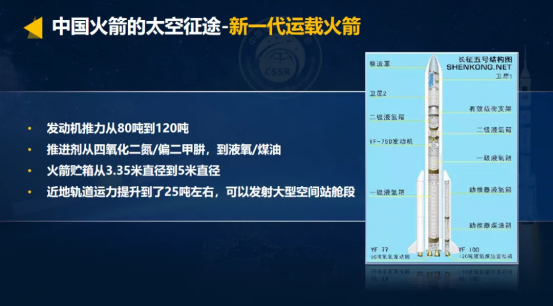

新一代運(yùn)載火箭具備很多新的特點(diǎn):首先,發(fā)動(dòng)機(jī)最大推力從過去的 80 噸提升至 120 噸;其次,推進(jìn)劑由早期的常規(guī)推進(jìn)劑以及東風(fēng)系列液體導(dǎo)彈所使用的有劇毒的四氧化二氮/偏二甲肼,更換為更加環(huán)保的液氧煤油和液氫液氧;此外,火箭貯箱的最大直徑也由原來的 3.35 米增加到 5 米。

圖片來源于周炳紅PPT

由于箭體尺寸增大,這些新型火箭已無法通過鐵路運(yùn)輸至西北內(nèi)陸的發(fā)射場(chǎng),因此需要經(jīng)由海運(yùn)送往海南文昌,并在那里建設(shè)了全新的發(fā)射基地。新一代火箭的近地軌道運(yùn)載能力提升至約 25 噸,能夠滿足發(fā)射大型空間站艙段的需求,為我國“天宮”空間站的快速建設(shè)提供了有力支撐。

未來的太空探索計(jì)劃

當(dāng)前及未來數(shù)年,我國航天事業(yè)的目標(biāo)是要實(shí)現(xiàn)載人登月以及可重復(fù)使用的運(yùn)載火箭。根據(jù)規(guī)劃,我們將在 2030 年左右將中國的航天員送上月球。

我國的新一代載人運(yùn)載火箭以長征五號(hào)為基礎(chǔ),采用三枚直徑 5 米的火箭并聯(lián)起飛,起飛重量將超過 2000 噸,近地軌道運(yùn)載能力可達(dá)約 70 噸,是長征五號(hào)的近 3 倍,其地月轉(zhuǎn)移軌道運(yùn)載能力約為 27 噸,這樣就可以實(shí)現(xiàn)分兩次發(fā)射,將登月用的 4 個(gè)艙段發(fā)到環(huán)繞月球的軌道,航天員將乘坐著陸器登陸月球表面,工作幾天后,再返回環(huán)月軌道與等待的返回艙對(duì)接,最終返回地球。

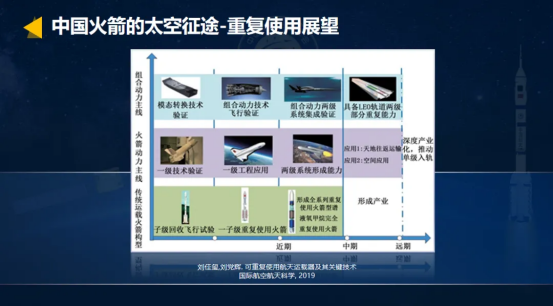

我們未來要更多地進(jìn)入太空,就需要降低火箭的成本。目前我國使用的火箭多為一次性設(shè)計(jì),成本較高,全國已有近 10 家火箭企業(yè)正在積極研發(fā)可重復(fù)使用火箭技術(shù),但尚未進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用階段。預(yù)計(jì)在今年下半年以及未來兩年的時(shí)間,我國將有多個(gè)可重復(fù)使用火箭陸續(xù)開展試驗(yàn)性首飛。

我國也提出了未來的重復(fù)使用火箭技術(shù)的發(fā)展路線圖。首先,將推進(jìn)空天飛機(jī)的研發(fā),有可能在幾十年以后,我們可以真的像坐飛機(jī)一樣進(jìn)入太空,并飛回地面了。我們還要建設(shè)中國的月球科研站,按計(jì)劃,明年將發(fā)射嫦娥七號(hào)探測(cè)器,未來還將發(fā)射嫦娥八號(hào),首先到月球的南極地區(qū)探索那里的水冰資源及其他可利用的本地資源。到嫦娥八號(hào)的時(shí)候,將初步建成月球科研站的基本型。在此基礎(chǔ)上,我國還將積極聯(lián)合世界各國,共同推進(jìn)月球科研站的后續(xù)建設(shè)與運(yùn)營。

圖片來源于周炳紅PPT

此外,我國還將持續(xù)推進(jìn)深空探測(cè)任務(wù),實(shí)施“天問”系列探測(cè)計(jì)劃。目前,我國已成功發(fā)射首次火星探測(cè)任務(wù)“天問一號(hào)”,并順利將“祝融號(hào)”火星車送上火星表面。

未來幾年,我國還有望成為全球首個(gè)實(shí)現(xiàn)火星樣本返回的國家。通過對(duì)火星實(shí)際樣本的深入分析,科學(xué)家將能夠更深入地研究太陽系的起源和演化等諸多科學(xué)問題。

而更加宏偉的目標(biāo),正等待著年輕一代的參與與實(shí)現(xiàn)。未來,中國探測(cè)器將飛向太陽系邊緣,抵達(dá)木星、天王星乃至更遙遠(yuǎn)的深空。要實(shí)現(xiàn)這些壯舉,我國必須持續(xù)推動(dòng)新一代火箭技術(shù)的突破與發(fā)展。

策劃制作

演講人丨周炳紅 中國航天科普大使、中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心研究員

責(zé)編丨楊雅萍

審校丨徐來、林林

來源: 科普中國說

內(nèi)容資源由項(xiàng)目單位提供

科普中國公眾號(hào)

科普中國公眾號(hào)

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國說

科普中國說