先問問大家:你有沒有可能過完全沒有塑料的一天?

從清晨睜眼開始,你觸摸的手機外殼、牙刷、早餐的打包餐盒,到通勤時汽車內的儀表盤、辦公室的電腦鍵盤……塑料早已無聲滲透每個生活縫隙,甚至你喝的每一口水都在提醒你:塑料時代,無人能置身事外。

我們的“藍色星球”正在走向“塑料星球”。我們該如何正確看待塑料?又該如何科學“戰塑”?

塑料的誕生:從天然材料到合成革命

人類文明的發展史,也是材料利用和創造的歷程。早期,我們依賴石器和木器,但它們存在加工難、易變形、易腐爛等局限。天然樹脂(如松香、琥珀、蟲膠)具有耐腐蝕、防水等優點,但產量有限,且不耐冷熱變化。天然纖維素(如棉麻)雖廣泛用于衣物,卻存在耐磨性差、易起皺、易褪色、不耐酸堿等問題。

“塑料”(Plastic)一詞源于希臘語,意指可塑形的材料。現代塑料是由聚合物(由小分子單元重復連接而成的長鏈分子)和添加劑組成的一大類合成材料。

塑料的發明

01

****來自實驗事故的**硝化纖維(1845年)**德國化學家澤恩拜因在實驗中意外打翻硝酸和硫酸混合液,用棉圍裙擦拭時起火,冷卻后形成了一種柔軟牢固的材料——硝化纖維。它具有強可塑性,但致命的缺點是易燃。早期嘗試用于電影膠片(“火膠棉”)和臺球(會爆炸),但均告失敗。

02

**賽璐珞的突破(19世紀后期)**面對象牙臺球原料短缺,美國印刷工人約翰·海厄特嘗試在硝化纖維中加入樟腦,成功創造出不易燃且可塑性強的材料——賽璐珞。這成為首個工業化塑料,開啟了“模壓時代”,廣泛用于馬車風擋、紐扣、梳子、乒乓球等。但賽璐珞仍依賴天然纖維作為原料。

03

**酚醛塑料:完全合成的里程碑(1907年)**美國化學家貝克蘭用苯酚和甲醛反應,合成了第一種完全人工合成的塑料——酚醛塑料(又稱貝克蘭塑料)。它耐熱、絕緣、不可燃、可塑性強,迅速用于電話機外殼、插座,甚至航空航天零部件。1979年其產量一度超過同期鋼鐵。

04

**尼龍:合成纖維的飛躍(1938年)**美國杜邦公司宣布合成出尼龍(聚酰胺66纖維)。它強度高(比鋼鐵硬)、韌性好、可拉絲極細,成為主要工程塑料,廣泛應用于電子、機械、交通、建筑、醫療等領域。中國在1958年于錦州化工廠首次合成成功,命名為“錦綸”。

黃金時代與“白色污染”的陰影

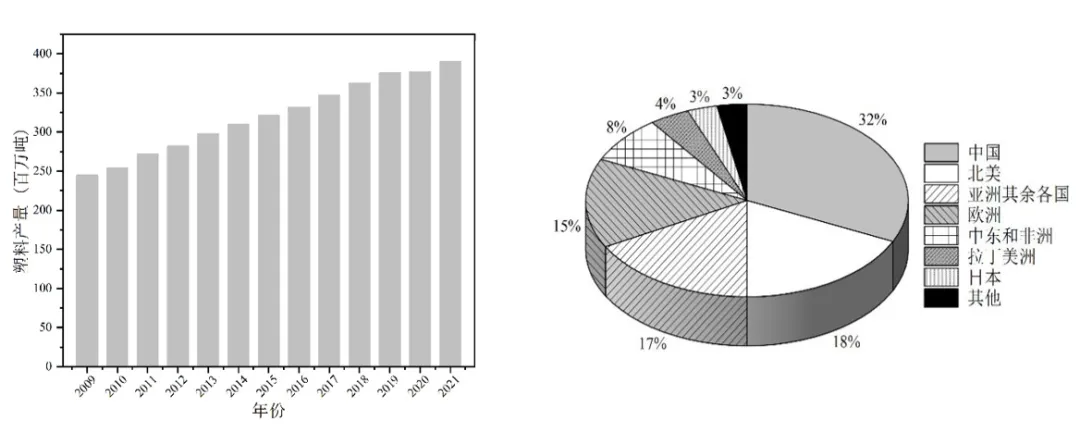

塑料以其輕便、耐用、成本低廉等特性迅速滲透到生活的方方面面,開啟了它的黃金時代。2021年全球塑料產量達4億噸,預計到2060年可能達到驚人的12億噸。中國是全球塑料生產和使用大國。

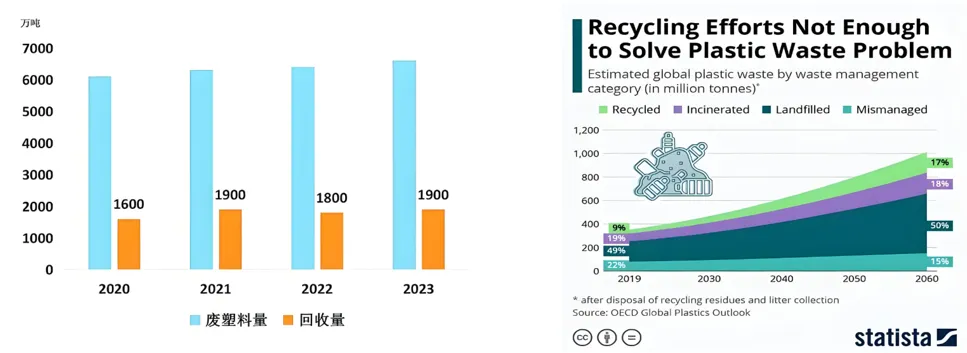

塑料的應用無處不在:從牙刷、水杯到電子產品外殼,我們幾乎無法避免與塑料接觸;輸液管、注射器等醫療器械極大便利了醫療;輕質高強的特性使其成為理想材料(如登月艙使用的聚氨酯泡沫)。然而,塑料廢棄物的觸目驚心也隨之而來。聯合國環境署報告顯示,1950-2017年間全球累計產生約92億噸塑料,回收率不足17%,超過60億噸成為塑料垃圾。2022年中國廢棄塑料約6300萬噸,回收率僅約30%。互聯網經濟(電商、外賣)的爆發式增長是塑料廢棄物激增的重要推手。

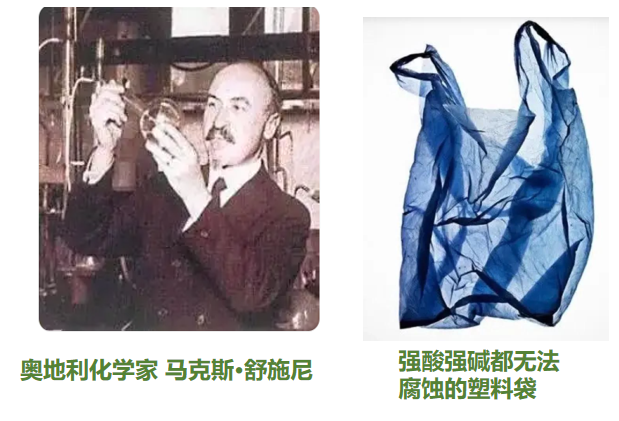

塑料污染的擔憂并非新事。塑料袋的發明者——奧地利科學家馬克思·蘇斯尼在1902年就預見了潛在危機。他發明了輕便、結實、成本低廉的薄膜塑料袋,但擔心其難以消解(降解),提出先小范圍試點,待找到降解方法后再推廣。然而,市場對塑料袋的狂熱追捧讓贊助商違約,大規模生產迅速鋪開。蘇斯尼經過多年努力,始終無法找到有效降解塑料的方法,深感自責,最終于1921年選擇自殺。塑料從“最偉大的發明”之一,瞬間跌落為“最糟糕的發明”,其核心問題就是在自然環境中難以降解。

中國提出的“白色污染”定義,指的就是廢棄塑料包裝袋、農膜、一次性餐具、塑料瓶等被隨意丟棄后,因難以降解處理而對生態環境和景觀造成的污染。一個礦泉水瓶在自然環境中的降解,據預測至少需要450年。

地球之殤:無處不在的微塑料危機

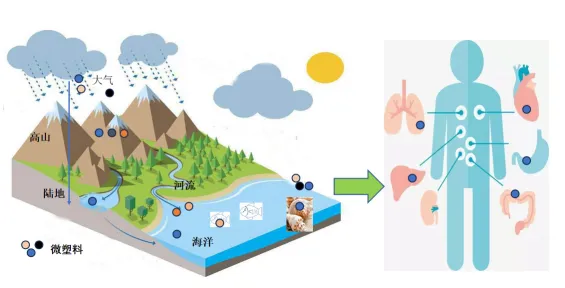

進入21世紀,“微塑料”成為環境與健康研究的熱點。微塑料指粒徑小于5毫米的塑料碎片,包括納米級塑料(粒徑小于1微米)。它們體積小、質量輕、難以降解、分布廣泛。

塑料污染已遠不止視覺上的“臟亂差”

01

海洋塑料垃圾帶全球海洋中已形成五個巨大的塑料垃圾帶(北太平洋、南太平洋、北大西洋、南大西洋、印度洋),由洋流匯聚而成。僅太平洋垃圾帶面積就相當于歐洲大陸。海鳥、哺乳動物、魚類因誤食塑料或被纏繞而死亡的數量巨大。

02

陸地凈土失守被譽為“詩與遠方”的青藏高原也難以幸免。318川藏線單日可清理塑料瓶超2000個,獨庫公路日均產生塑料垃圾約8噸,珠峰登山季產生大量塑料垃圾。雅魯藏布江汛期形成漂浮塑料垃圾帶,污染水源。

03

農田地膜殘留農用地膜殘留率高,每年有大量地膜殘留耕地,破壞土壤結構、降低透水性,可能導致次生鹽堿化。地膜中的添加劑(如鄰苯二甲酸酯,一種內分泌干擾物)會釋放到土壤中,威脅生態和人體健康。

04

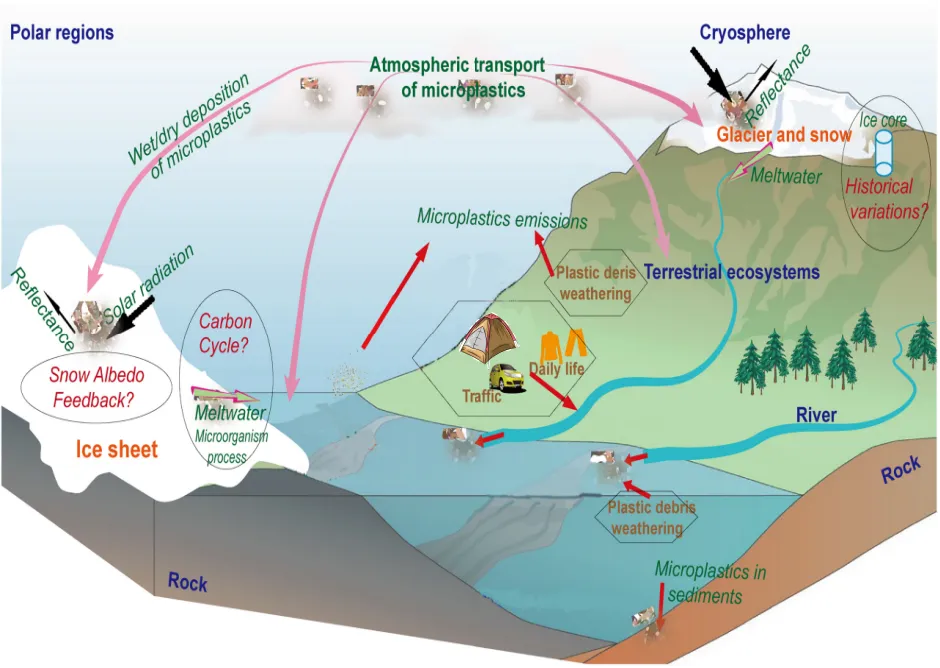

塑料雨微塑料通過大氣環流飄散全球,在人跡罕至的南極、北極、青藏高原、夏威夷等地空氣中均被檢出。

05

微塑料侵入人體- **飲食攝入:**瓶裝水(每升含數萬顆粒)、一次性紙杯(熱水浸泡釋放微塑料)、茶包(泡茶過程釋放巨量)、口香糖(咀嚼過程釋放)、海產品(富集微塑料)。

- **呼吸吸入:**口罩纖維脫落被吸入肺部。

- **其他途徑:**甚至能穿透胎盤屏障。

- **健康危害:**科學研究已發現微塑料具有腸道毒性(破壞上皮細胞)、免疫毒性、肺部炎癥風險、神經毒性風險(可穿透血腦屏障)。更令人擔憂的是,研究在人類胎盤、心臟搭橋手術樣本、血栓中均檢出了微塑料。雖然其長期健康影響仍需深入研究,但潛在風險不容忽視。

應對危機:全球“減塑”行動

面對嚴峻的塑料污染,尤其是微塑料帶來的健康隱憂,全球正在行動:

意識提升與個人行動

這是基礎。每個人應盡量減少一次性塑料的使用(自帶水杯、購物袋),做好垃圾分類(尤其將可回收塑料分離出來),絕不隨意丟棄。減少使用本身就是對健康的保護(如少喝瓶裝水)。

企業責任與設計創新

企業需在產品設計源頭考慮環境責任,研發和使用真正的環保材料(如完全生物降解材料、生物基塑料),探索重復使用模式(如循環杯)。

政策法規與政府支持

各國政府需制定并嚴格執行限塑政策(如中國限塑令、農膜回收條例),支持垃圾分類、回收體系和環保技術研發。中國推進“無廢城市”建設。

科技賦能

科學家致力于攻克難題:研發完全生物降解材料(非部分降解)、開發智能監測系統、探索海洋塑料垃圾清理技術。

全球治理

塑料污染是跨國界問題。聯合國環境大會于2022年通過終止塑料污染決議草案,致力于達成具有法律約束力的國際文書(全球塑料公約)。談判雖因利益分歧(如石油生產國)面臨挑戰(如2024年底韓國釜山會議未達成協議),但進程仍在繼續。2023-2025年連續三年的世界環境日或世界地球日主題與“塑料污染”有關(“減塑”、“全球戰塑”、“終結塑料污染”),凸顯了其全球優先級。

反思:平衡發明與責任

塑料曾被認為是“民主化”的材料,惠及大眾。但它帶來的深刻教訓警示我們:任何偉大的發明,都需要慎重評估其潛在的環境和社會風險,平衡便利與責任。

歷史上,DDT(一種持久性有機污染物殺蟲劑)的興衰就是前車之鑒。它曾為農業除害立下功勞,但其難以降解的特性及致癌、致畸、致突變的“三致”危害最終導致全球大多數國家(包括中國)禁止其生產和使用。

解決塑料難題并非要消滅塑料——事實上也難以做到——而是需要全人類共同努力去“凈化”我們使用它的方式。我們需要的是“全球戰塑”(Beat Plastic Pollution)的共識與行動。這不僅是保護環境,更是守護我們自身的健康與未來。

對塑料知識感興趣的朋友們,可以拓展閱讀我們編寫的《中國戰塑的綠色密碼》!

(本文作者:方婧,浙江科技大學教授、博士生導師,中國高等教育學會生態文明分會理事)

本文根據浙江省科普聯合會周四夜學內容整理

來源: 科小二

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科小二

科小二