2025 年 5 月 30 日,中國科學院院士、地質古生物學家楊鐘健之孫楊大同在 2025 科普中國說 530 科技工作者日特別場“跨越時光的科研接力”帶來演講《“中國恐龍之父”的地質人生》,與我們重溫楊鐘健院士在地質古生物學領域篳路藍縷、奠基立業的傳奇一生。

以下是楊大同的演講節選:

在大英博物館,有一位中國科學家的照片與國際科學巨匠達爾文、歐文的肖像并列懸掛在一起,他就是我國著名的地質古生物學家、中國古脊椎事業的奠基人、“中國的恐龍研究之父”楊鐘健。

圖片來源于楊鐘健PPT

從“進步青年”到“知識青年”

楊鐘健出生于陜西一個教育世家,父親楊松軒是陜西近代著名教育家。楊松軒思想進步、銳意革新,這種教育理念深深影響了楊鐘健的成長。他不僅給兒子講述伊索寓言和探險小說,還向他傳授了許多西方現代自然科學知識,為楊鐘健日后走上科學救國之路奠定了堅實的基礎。

中學時期,楊鐘健逐漸成長為一名進步青年,積極組織進步學生運動,撰寫文章抨擊軍閥統治,倡導教育改革。他在《論國家與人民之關系》一文中寫道:“既生中國之土,既為中國之民,當使我中國名聲洋溢,當使我中國權威日振以稱雄于地球……為國家計即為一身計耳。”

考入北京大學后,正值五四運動前后,楊鐘健積極投身學生運動,參加北大平民講演團、少年中國學會和馬克思主義研究會,結識了李大釗、鄧中夏、惲代英等革命志士,與他們建立了深厚友誼。

在鄧中夏介紹下,楊鐘健加入少年中國學會,并擔任執行部主任。他組織會員填寫“終身志業調查表”,在表中,楊鐘健清晰地規劃了自己的人生目標:學術上以地質古生物學為終身事業,興趣上鉆研哲學與文學詩詞,職業上從事地質調查與教育工作,并計劃畢業后赴歐洲深造。

從一個進步青年如何變成了一個知識青年?有一件事深深影響了他——

大學二年級時,北大地質系迎來了兩位新教師:一位是來自美國的著名古生物學家葛利普,另一位則是從英國學成歸來的李四光先生。這兩位學者的加入,不僅顯著提升了北大地質系的師資力量,更為學生們帶來了國際前沿的學術知識與豐富的研究資料。在他們的影響下,楊鐘健對地質學與古生物學的興趣日益濃厚,逐漸堅定了將其作為終身事業的決心。

1920 年,楊鐘健還與同學們共同發起成立了北京大學地質研究會。該團體的成立時間甚至早于中國地質學會,是當時國內高校中首個同類學術組織。

圖片來源于楊鐘健PPT

楊鐘健與“中國第一龍”

1923 年,楊鐘健完成北京大學學業后,赴德國留學,主攻古脊椎動物學。由于德語基礎薄弱,他利用一切時間刻苦學習。在學習期間,他不僅專注于地質和古生物學,還選修了動物學和地理學,被同學們稱為“學習狂人”。

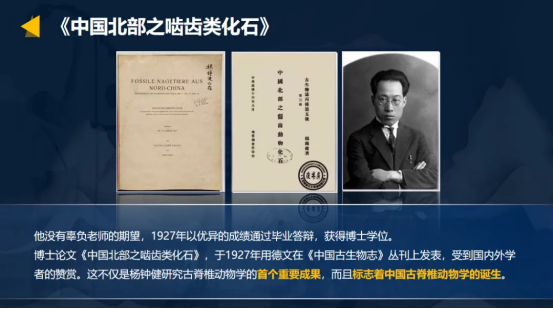

經過四年努力,楊鐘健于 1927 年通過博士論文答辯,獲得博士學位。他的論文《中國北方之嚙齒類化石》不僅是他個人的首部專著,也標志著古脊椎動物學這個學科在中國的誕生。

圖片來源于楊鐘健PPT

畢業后,導師和朋友勸他留在德國,然而,楊鐘健堅定地拒絕了,“山川雖好,終非我土,中國窮是事實,落后也是事實,但那是我的祖國,絕不能拋棄,如同兒子不能拋棄母親一樣”,毅然決定回國。

回國后,楊鐘健參與了周口店北京猿人頭蓋骨的發掘工作。1929 年 12 月,第一個北京猿人頭蓋骨被發現。北京猿人頭蓋骨的發現,不僅是中國古脊椎動物學和古人類學的重大突破,也是當時中國科學界的重要成就,更被視為全球古人類學研究中最具意義的發現之一。此后幾年,第二、第三、第四個頭蓋骨相繼出土,周口店由此成為古人類學研究的重要基地。

早年間,中國早期的恐龍研究長期被外國學者壟斷,他們一旦發現恐龍化石,便立即運往本國研究,完全排斥中國學者參與。楊鐘健的歸來改變了這一切。

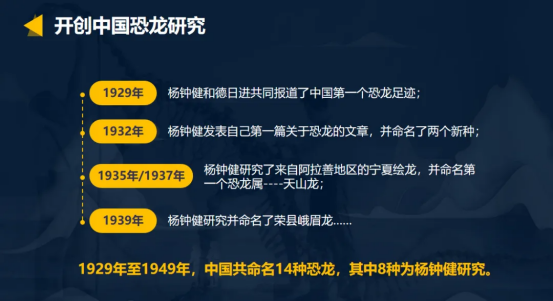

1929 年,他與法國著名地質學家德日進合作,研究了中國第一個恐龍足跡。此后整個 20 世紀 30 年代,楊鐘健陸續命名了一系列恐龍新種屬。新中國成立前約 20 年間,他幾乎以一己之力支撐起中國恐龍研究。

圖片來源于楊鐘健PPT

抗日戰爭爆發后,楊鐘健拒絕了日本方面邀請他去東京講學的邀請,毅然前往大后方云南昆明。除在西南聯大任教外,他還與同事在當地廣泛開展古生物及恐龍化石調查。當時條件極為艱苦,楊鐘健曾以“起接屋頂漏雨水,坐當腳底空穴風”形容當時的困境。

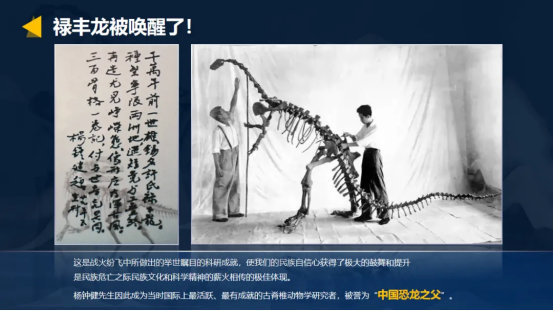

發掘長期未有突破,同事情緒低落,楊鐘健卻鼓勵大家:“我們選的地方沒錯,外國人沒發現只因缺乏堅持,只要堅定信心,必有收獲。”功夫不負有心人,他們最終挖到一具完整的恐龍骨架。這便是中國人獨立發掘、修復、研究、整理并裝架展出的第一條恐龍,也被稱為“中國第一龍”——許氏祿豐龍。

1941 年該標本在重慶首次展出,極大鼓舞了抗戰后方軍民的士氣。因為大家認為恐龍是“龍”,而龍在中國傳統的文化里面是特殊的圖騰及符號,人們都認為這是上天對中國的眷顧,是天降祥瑞,只要所有人堅持努力、堅持抗爭,我們一定可以打敗侵略者,把他們趕出中國去。

楊鐘健也因為在這個階段出色的工作及成就,被譽為當時世界范圍內古脊椎動物學最活躍的學者之一,而且被譽為中國的“恐龍之父”。

圖片來源于楊鐘健PPT

“大丈夫只能向前”

新中國成立后,楊鐘健于 1956 年光榮加入中國共產黨,實現了從熱血青年到黨員科學家的轉變。他在《人民日報》發表了一篇《我要無愧于共產黨員這一稱號》的文章,滿懷激情地寫到:“我將把入黨的這一天作為新生命的開始,在黨的領導下團結同事、培養青年、貢獻力量,為黨和人民的科學事業奮斗終身。”

自然博物館是他畢生的另一追求。他曾說:“古脊椎所是我的兒子,自然博物館是我的女兒。”青年時代起,他就撰寫多篇文章,探討自然博物館建設。1959 年,他出任北京自然博物館館長,終于可以將多年理論付諸實踐。

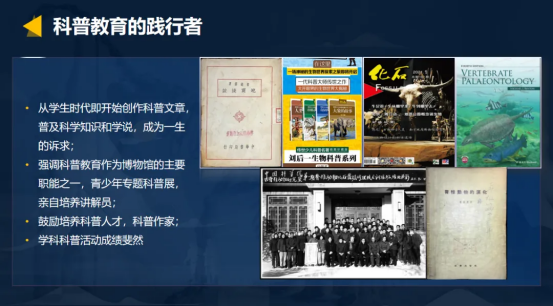

楊鐘健還是科普教育的積極踐行者。1924 年,他出版了首本科普小冊子《地震淺說》。此后,他不僅培養本學科的專業人員,更是親自培養了我國的科普人才、科普作家。

圖片來源于楊鐘健PPT

1978 年,隨著全國科學大會的召開,楊鐘健及老一輩科學家迸發出了新的熱情。同年,在廬山召開的中國地質學會冰川會議上,他與老友暢談怎么能在未來不長的時間繼續貢獻自己的力量。之后,楊鐘健還參加了由會議組織的科學考察,正如他詩中所寫:“年近八十心尚丹,欲與同輩共登攀。”

楊鐘健一生著述宏富,累計近 2000 萬字,包括學術論文近 500 篇、專著 20 余部、游記近 7 部;詩詞近 3000 首,這些內容為研究他的人生與時代留下了珍貴史料。

“大丈夫只能向前”是楊鐘健的一句人生名言,這句擲地有聲的格言,凝聚了楊鐘健對科學事業的堅定信念與不畏艱難的意志,是我們后人學習的榜樣。

策劃制作

演講人丨楊大同 中國科學院院士、地質古生物學家楊鐘健之孫

責編丨楊雅萍

審校丨徐來、張林林

來源: 科普中國說

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

科普中國說

科普中國說