近年來,吉林一號、北京三號等小衛星頻頻發射,它們有一個共同特征,就是以地名命名。以地名命名的衛星是我國民用和商業衛星的一個重要組成部分,因其名稱的特殊性給人留下深刻的印象。梳理一下地名衛星的發展,可以從中發現很多有趣的特點。

吉林一號衛星拍攝的陜西省云陽鎮

多方推動,快速發展

“北京一號”是我國最早以地名命名的衛星,而且背景實力雄厚,性能先進,充分體現了首都命名的重要地位。“北京一號”是國家“十五”科技攻關計劃和高技術研究發展計劃(863計劃)聯合支持的研究成果,同時被列為“北京數字工程”“奧運科技(2008)行動計劃”重大專項。

“北京一號”也是我國第一個由企業實施和運行的對地觀測衛星項目,在研制、發射和運行體制上均采用市場機制組織和運作。2005年10月27日,衛星發射升空,開始為北京市城市規劃、生態環境監測、重大工程監測、土地利用監測提供優質服務,并在2008年奧運會保障和汶川地震救援行動中發揮重大作用。

隨著“北京一號”商業化運行機制的探索實踐,2014年11月,國務院印發《關于創新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》,鼓勵民間資本研制、發射和運營商業遙感衛星,提供市場化、專業化服務。

有了政策引導,同時小衛星技術快速發展,高性能航天材料、工藝和電子元器件逐漸發展成熟,小衛星研制門檻大大降低,以清華大學、哈爾濱工業大學、中國科學院等為代表的科研單位行動起來,紛紛投入衛星研制,主要開展科學實驗和探測類研究;天儀研究院、長光衛星、九天微星等民營航天企業成立,從事遙感、通信和實驗小衛星的研制運營。

考慮到航天科技的高科技屬性和自主創新特點,很多地方政府將航天產業視為本地產業升級的重要方向之一,支持民營航天企業落戶,給予資金和配套支持,希望通過發展航天制造、衛星運營、應用服務等業務,帶動制造業轉型。

在多方共同推動下,我國商業和民用小衛星發展非常迅速,其中以地名命名的小衛星如雨后春筍。2015年,“北京二號”“吉林一號”“呂梁一號”“浦江一號”四型9顆以地名命名的小衛星發射,類型涵蓋光學遙感和科學探測。之后幾年,“麗水一號”“珠海一號”“貴陽一號”“淮安號”恩來星、“銅川一號”“嘉定一號”“湘江新區號”“齊魯一號”“內蒙古一號”等各省市區地名命名的衛星接連發射。據不完全統計,2018年、2019年、2020年分別有16顆、13顆、12顆以地名命名的衛星發射,也助推了小衛星熱潮。

近5年來,已有60多顆、冠以20多個地名的小衛星發射升空,重量基本在幾千克到幾十千克,類型主要為遙感、通信、技術實驗、探測和科普衛星,在自然資源調查、城市建設、海洋監測、農業生產、科學實驗、天文觀測甚至月球探測等領域發揮作用,成為我國民用空間基礎設施中的獨特風景。

寄語發展,表達問候

用地名命名的衛星中,冠名的級別不同,研制單位不同,名稱由來也有較大差別。

冠以省級地名的衛星有“北京”“吉林”“內蒙古”“齊魯”“寧夏”“海南”等。這類衛星一般與該省推動產業升級、促進經濟發展、建設信息社會的發展舉措有關,以遙感衛星為主,針對應用需求提供適應性、個性化的天基信息服務,為各公共服務領域提供支撐。

如“北京”系列衛星開地方政府擁有衛星控制權和商業化運營之先,為北京市資源調查、城市建設規劃、生態環境、災害監測、農業管理等提供快速動態信息,為政府決策提供依據,并直接服務于2008年奧運會。

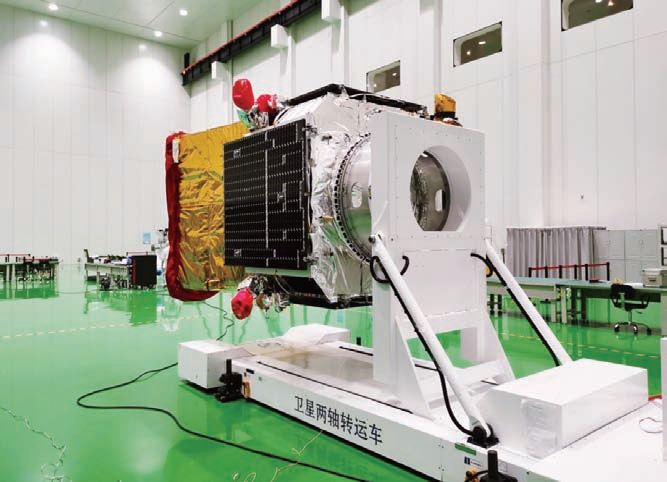

“內蒙古一號”是由內蒙古自治區政府與長光衛星公司簽署戰略合作框架協議,共同開發,旨在通過衛星遙感加強自治區生態治理能力與治理體系建設,推動自治區實現高質量發展。

內蒙古一號衛星

山東省在“十四五”規劃中提出實施低軌衛星導航增強項目、低空監視服務網、天地一體化信息網絡項目等重大數字基礎設施工程,“齊魯”系列衛星是山東探索空天信息建設的重要舉措。

“海南一號”衛星研制項目被列入海南省重大科技計劃,是響應國家“一帶一路”倡議和建設海洋強省長遠規劃的重要工程。

冠以地市級地名的衛星有“珠海一號”“佛山一號”“貴陽一號”“淮安號”恩來星、“銅川一號”“嘉定一號”“長沙高新號”等,冠以地區地名的衛星有“湘江新區號”“懷柔一號”“浦江一號”等,還有特定地點地名的“西柏坡號”“珞珈一號”等衛星。

這一類衛星的命名,部分是商業航天企業得到了地方政府的大力支持,為致敬和感謝,航天企業在研發科學實驗、技術驗證類衛星時,冠以當地地名。如天儀研究院落戶湖南湘江新區,將技術試驗衛星命名為“湘江新區號”。為表達對嘉定區政府的感謝,上海歐科微航天公司將低軌商業通信衛星星座“翔云”的首發星命名為“嘉定一號”。

許多大學研制的科學探測和實驗類衛星,冠以地名,寄托寓意。如武大坐擁珞珈山,武大學子自稱珞珈學子,武漢大學研制的全球首顆夜光遙感衛星也被命名為“珞珈一號”。黑龍江孕育了百年航天名校哈工大,哈工大將研制的月球軌道編隊超長波天文觀測微衛星命名為“龍江一號”“龍江二號”。

涵蓋多種應用類型

從類別看,這些以地名命名的衛星可劃分為三類,第一類是應用衛星,以遙感衛星為主,主要由商業公司研制;第二類是技術驗證和科學探測衛星,研制單位有大學、研究院所和商業公司;第三類是科普和實驗衛星。

遙感衛星涵蓋光學、雷達、視頻、電磁頻譜監測等不同類型,以單星、多星或星座組網方式運行,集成先進技術和創新應用模式,對地分辨率和觀測精度高,具有多種工作模式,形成綜合對地觀測能力。

如“北京二號”星座由3顆0.8米分辨率的光學遙感衛星組成,在軌實現多景、條帶、沿軌立體、跨軌立體和區域等5種成像模式,可提供幅寬約24千米、0.8米分辨率全色和3.2米分辨率藍、綠、紅、近紅外多光譜圖像。長光衛星公司研制的“吉林一號”在軌衛星數量已達29顆,可對全球任意地點實現每天9~11次重訪,計劃“十四五”期間完成138顆衛星組網。

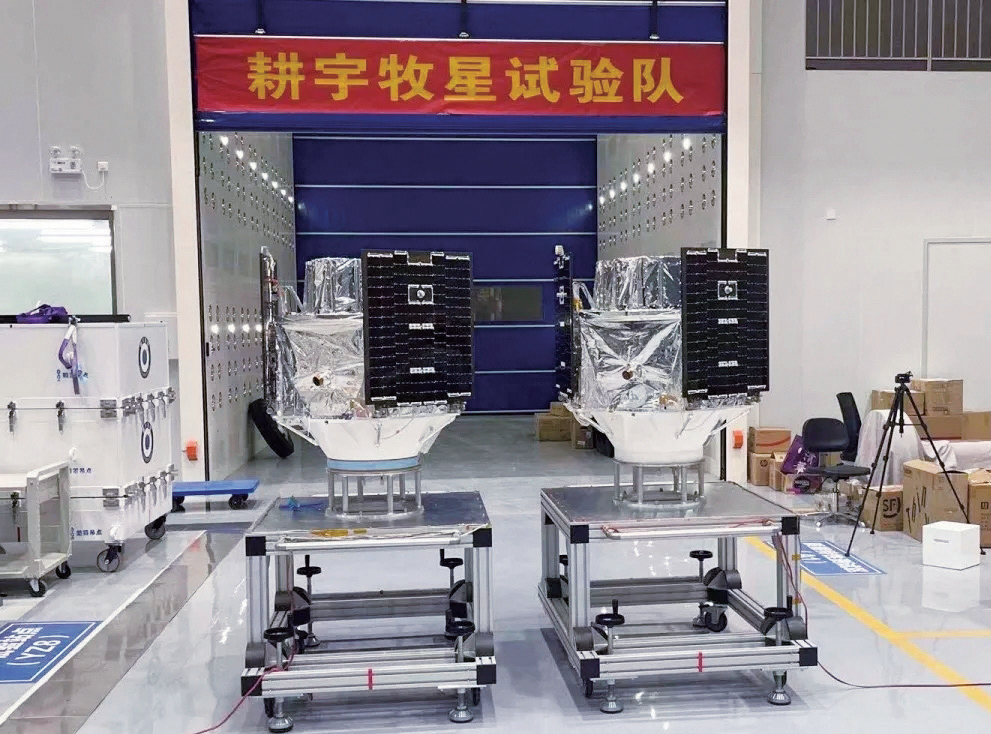

“齊魯一號”是高分辨率雷達衛星,“齊魯四號”是高分辨率光學衛星,觀測精度均達到國內民用最高的0.5米。兩顆衛星集成了空間激光鏈路、星數據處理、空地信息交換等最先進的技術。

齊魯衛星

技術驗證和科學探測衛星涵蓋空間科學、深空探測、技術驗證等諸多領域,測試先進技術,國際先行,意義重大。哈工大“龍江一號”“龍江二號”月球軌道編隊超長波天文觀測微衛星,同探月工程嫦娥四號任務鵲橋號中繼星一起發射升空,進行世界上首次月球軌道環繞編隊飛行,在月背開展超長波射電天文觀測等實驗,豐富人類對宇宙的認識。

武漢大學“珞珈一號”衛星是全球首顆專業夜光遙感衛星,同時搭載導航增強載荷,開展衛星導航信號增強和星基北斗完好性監測技術驗證試驗。“銅川一號”衛星是引力波電磁對應體探測計劃的第一顆驗證星,搭載了高靈敏度X射線偏振探測器,開展全新的天文觀測試驗,承載著諸多科研和民用航天任務。

天儀研究院的“亦莊全圖通一號?賀龍”衛星是全球首顆面向通導遙一體化應用的技術驗證衛星,裝載船舶自動識別系統、導航通信一體化載荷、先進小口徑星載相機等載荷,為專業用戶和大眾用戶提供服務。

科普和實驗衛星主要面向學生科普活動,如“西柏坡號”科普衛星上搭載微型光學遙感相機、可編程教育載荷和天地對比實驗室載荷,以及西柏坡精神資料。“豐臺少年一號”衛星屬于豐臺區東高地青少年科技館錢學森青少年航天科學院實施的“青少年小衛星計劃”項目,由中學生參與衛星設計和研制過程,旨在提升學生的科學素質。

服務社會經濟生活

從以地名命名衛星發射時間來看,地市級地名的衛星發射時間較早,多在2018年和2019年,主要為技術驗證衛星,質量較小,用途簡單;省級地名的衛星發射時間較近,“內蒙古”“齊魯”“海南”均為2021年發射,主要面向各類遙感信息應用,體系性規模化更強,目標是推動本地區產業轉型和促進社會經濟發展。

從2005年“北京一號”發射升空,到2015年北京二號遙感星座,再到今年的北京三號衛星,15年來,北京系列遙感衛星在全國多地開展了創新性的政府業務化遙感應用服務,持續為自然資源部、生態環境部、應急管理部等十余個國家部委、國內及全球用戶提供可持續運行、安全穩定可靠的衛星遙感大數據和空間信息綜合應用服務。

未來,北京系列遙感衛星將為國家治理體系和治理能力現代化、資源環境監測管理、生態文明建設、應急管理、國家安全等國家重大需求,北京冬奧會、雄安新區等重大工程建設和京津冀協同發展、長江大保護、黃河流域生態保護和高質量發展提供空間信息綜合應用服務,推動綠色發展,服務社會經濟。

齊魯系列衛星目前已發射光學和雷達成像衛星,未來3?5年還將布局20顆左右遙感衛星,組建星座。衛星間以激光互聯,及時快捷下傳數據。齊魯衛星能夠為政府公共管理、防災減災、自然資源普查、農業生產檢測、大宗貿易活動提供常態化的快速、精準分析。

今年年底,“海南一號”一期四星將擇機發射,搭載光學載荷和船舶自動識別系統,與三亞衛星地面站組成南海動態觀測和應用體系,可以使南海每一座島礁、每一艘船舶都處于衛星監測下,在捍衛主權、保護漁民遠洋作業、及時完成海上事故搜救等方面發揮重要作用。

貴陽是大數據產業發展高地,貴陽市政府與珠海歐比特公司戰略合作,發射“貴陽一號”衛星,作為對外宣傳和推介的新平臺,推動建設衛星大數據產業基地,將把國內各地面站接收的衛星數據,匯聚到貴陽大數據交易所進行交易,推動衛星大數據在經濟、社會多領域的創新應用。

“寧夏一號”衛星項目在寧夏中衛市啟動,開展全球電磁頻譜信號監測,產品在無線電信號監測、反恐維穩、應急救援、海上維權等領域開展應用,還將帶動寧夏云計算和大數據產業的發展,健全大數據產業鏈上下游相關配套產業。

未來展望

“星分翼軫,地接衡廬”,古人認為天上的星宿對應了九州大地的各個區域,隨著航天科技的發展,人造衛星在太空中組成新的星宿,為人們社會生活帶來更加便利的指引。尤其是以地名命名衛星的發展和應用,給人以古往今來、天地輝映的奇妙感受。

以地名命名衛星的發展,反映了我國航天事業和商業航天的蒸蒸日上。與過去相比,我國對航天領域的開放力度越來越大,在政府和相關管理部門的政策支持與鼓勵下,民營航天在火箭發射、衛星制造和測控等領域和上下游產業迅速發展。

地方政府支持力度尤為明顯。近幾年來,各地政府拿出多方面優惠政策吸引商業航天民企在本地落戶,從地方政策、財政支持、優惠的融資方式等提供全方位保障,使航天民企可以專注于技術研發和應用研究,支持力度在國際也處于領先水平。

航天科技、航天科工兩大傳統航天企業開放供應鏈,加強資源共享和促進技術發展,開辟新的商業模式和人才溢出,都對商業航天起到明顯的帶動作用。

與此同時,民間對航天的興趣也在不斷提升,商業航天投融資活動活躍,規模屢創新高,投資分布呈現從制造業向運營服務業和配套供應鏈延伸的趨勢,尤其是衛星和運載火箭的研制及量產能力建設吸引最多投資。

在國內的航天熱潮中,商業衛星制造領域發展勢頭尤為強勁,商業航天企業瞄準細分領域研制各種試驗衛星,積累技術能力。衛星制造主體數量快速增長,呈現梯隊化、多元化發展趨勢。高性能、小型化、低成本、智能化、標準化、規模化成為商業衛星制造的顯著特點。

包括航天科技集團、航天科工集團這兩支“國家隊”的相關項目,以及長光衛星的吉林一號遙感星座、銀河航天的銀河寬帶通信星座、歐比特的“珠海一號”、零重力實驗室的“靈鵲”、成都國星宇航的“AI星座”等遙感星座在內,目前已有30多個星座項目建設計劃發布。

吉林一號衛星拍攝的北京環球影城主題公園

這些衛星星座多數已發射試驗驗證星,部分星座進展較快,開始進入落實階段。未來群星閃耀的天空中,各類星座共同構建起自主開放、安全可靠、長期連續穩定運行的國家民用空間基礎設施,形成綜合對地觀測能力、空天地一體化信息網絡和綜合定位導航授時能力,更加廣泛地服務于國民經濟建設和社會生產生活各個領域。

來源: 中國宇航學會

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國宇航學會

中國宇航學會