如果說,要理解一座超級大城市的運作,那么我們就需要一張極其詳細的地圖,甚至要精確到每一條小巷、每一根電線、每一根水管的分布。對于我們的身體,尤其是遍布全身的神經系統(包括大腦、脊髓和延伸到身體各個角落的神經)和血管系統,這樣的“神經-血管高清地圖”同樣至關重要,但繪制它卻是異常的艱難。在以往,我們要么只能看清大腦或脊髓等局部區域(即分辨率高但視野范圍小),要么能看到全身卻看不清細節(即視野大但分辨率低)。

近日,中國研究團隊在《細胞》(Cell)上發表了一項突破性成果:團隊開發了一套名為 “ARCHmap-blockface-VISoR”的系統,能夠在短短 的40小時內,以“微米級”的分辨率(即能看到單個神經細胞及其纖維的程度)完成了對整個成年小鼠全身的三維高清成像! 這如同給小鼠的身體拍了一套超高精度、無死角的“超級CT掃描”,但其精細度卻足以看清最微小的神經末梢和毛細血管。

一.革命性成像技術:這項技術厲害在哪里?

1.“全身透明化”的魔法(ARCHmap):

研究人員首先對小鼠進行特殊處理,就像給標本“脫脂漂白”一樣,使用一種優化的水基配方 (CUBIC-LH),結合活性灌注方法和特殊的水凝膠包埋液,讓小鼠全身組織變得高度透明。同時,最大程度地保留了組織原本的形態和內部的熒光標記信號。如同把一只不透明的小鼠變成了一個晶瑩剔透的“水晶小鼠”,讓光線能深入穿透。

2.超高速顯微術(Blockface-VISoR):

然后,將透明的“水晶小鼠”放入一個定制的儀器中。這個儀器核心是超高速熒光顯微鏡(VISoR)和精密切片機。它的工作方式非常巧妙:

A.原位切片:精密切片機先切掉樣本表面一層(約400微米厚)

B.切面成像:超高速熒光顯微鏡(VISoR)立刻對剛暴露出來的新鮮切面(約600微米深度)的組織進行超高速三維掃描成像

C.循環重復:切片、成像,切片、成像……如此循環往復。

D.數據海嘯:整個過程高度的自動化,約40小時就完成一只了試驗小鼠的成像,而生成的數據量高達70TB(相當于數萬部高清電影)!每個小體素(3D像素)僅1x1x2.5微米大小,達到了亞細胞分辨率。

E.“拼圖大師”級的智能重建:面對海量且存在重疊的圖像數據,中國團隊開發了一套強大的軟件算法。像一位超級拼圖大師,根據相鄰圖像塊之間的特征匹配,精準地將所有“薄片”圖像無縫拼接、對齊,最終重建出完整、精確、均勻的高分辨率小鼠全身三維數字圖像。在這個模型上,可以自由放大縮小,并觀察任何的器官、組織、血管,也看清了單個神經纖維的走向和神經末梢的形態。

[圖片源于此論文]

二.神經-血管高清地圖:這項“高清地圖”為何意義非凡?

這項技術的核心價值在于它首次在全生物尺度上實現了神經和血管系統的連接組學繪圖,即清晰的描繪出了細胞層面(尤其是神經細胞)的結構、連接及其與血管等組織的相互作用。這對醫學研究和未來診療具有深遠的意義:

Ⅰ.能夠精準“揪出”神經病變的源頭,比如:

①周圍神經系統疾病:像糖尿病周圍神經病變、腕管綜合征、各種神經痛等疾病,往往與特定神經纖維的損傷或信號傳導異常有關。而這項技術,能以前所未有的精度直接定位損傷點,并觀察神經形態的細微變化(如軸突的萎縮、脫髓鞘變化等),為理解發病機制和評估治療效果提供直接證據。

②神經退行性疾病:雖然像阿爾茨海默、帕金森等癥狀主要影響中樞神經,但許多疾病(如肌萎縮側索硬化癥-ALS)也會累及運動神經元及其發出的周圍神經。“神經-血管高清地圖”也會直接有助于追蹤疾病進程中,神經退行性變的擴散路徑。

③神經損傷的修復:在神經損傷修復(如斷肢再植、脊髓損傷)的研究中,精確追蹤再生神經纖維的生長路徑、速度和與靶器官重新連接的情況至關重要。此技術也會是評估神經再生效果的直觀工具。

Ⅱ.揭秘了“神經-血管的對話”,可能革新血管及器官疾病治療:

①高血壓:我們知道,交感神經系統的過度興奮是高血壓的重要機制。該研究首次在全身尺度、亞細胞水平清晰展示了交感神經如何像“藤蔓”一樣纏繞在血管周圍,形成了精細的調控網絡。這為研發更精準的降壓藥物(如靶向特定血管交感神經)或神經調控療法(如腎臟去交感神經術的優化)提供了精確的解剖學基礎。它能甚至能幫助醫生理解,為什么刺激某個部位的神經能影響血壓。

②免疫與炎癥:神經(尤其是交感神經和迷走神經)對免疫器官和炎癥反應有著強大調控作用(即俗稱的“神經免疫軸”)。而“神經-血管高清地圖”揭示了這些調控的精確神經通路,為利用神經刺激(如迷走神經刺激)治療類風濕關節炎、炎癥性腸病等提供了新靶點和路徑優化依據。

③器官功能調控:研究清晰地展示了迷走神經如何支配胃、腸、心臟、肺等器官,甚至追蹤了單個迷走神經纖維的完整路徑。這對于理解胃腸功能紊亂(如胃輕癱)、心律失常、呼吸系統疾病與神經調控的關系至關重要,也為針對特定器官神經的精準干預(如胃電刺激、迷走神經刺激治療癲癇或心衰)鋪平了道路。

④藥物研發與評估的“加速器”:我們知道,一款新的藥物在動物實驗階段,需要評估這種藥物對全身各系統的影響,尤其是對神經和血管的潛在毒性和效果。這項技術可以高通量(快速處理多個樣本)地生成全身“用藥前后對比圖”,清晰顯示藥物是否直接作用于預期的靶點(如特定神經或血管),以及是否有脫靶效應,并會極大提高藥物研發效率以及安全性評估的精度。

⑤.為神經調控療法提供“高清導航圖”:如深部腦刺激(DBS)、脊髓刺激(SCS)、迷走神經刺激(VNS)等療法,其效果往往依賴于電極放置位置的精確性。而全身的“神經-血管高清地圖”,尤其是對周圍神經精細分支的描繪(如迷走神經在頸、胸、腹部的復雜分支和交叉等),也為優化刺激療法的靶點、設計更精準的刺激方案提供了前所未有的解剖學和效果的觀察依據,有望顯著提高藥物的療效、并減少副作用。

[圖片源于此論文]

三.此項研究的嚴謹發現與核心科學亮點:

1.首次實現全身尺度亞細胞成像:在40小時內均勻地對整個成年小鼠進行微米級分辨率成像,克服了組織異質性、光學穿透深度和數據處理速度等重大挑戰。

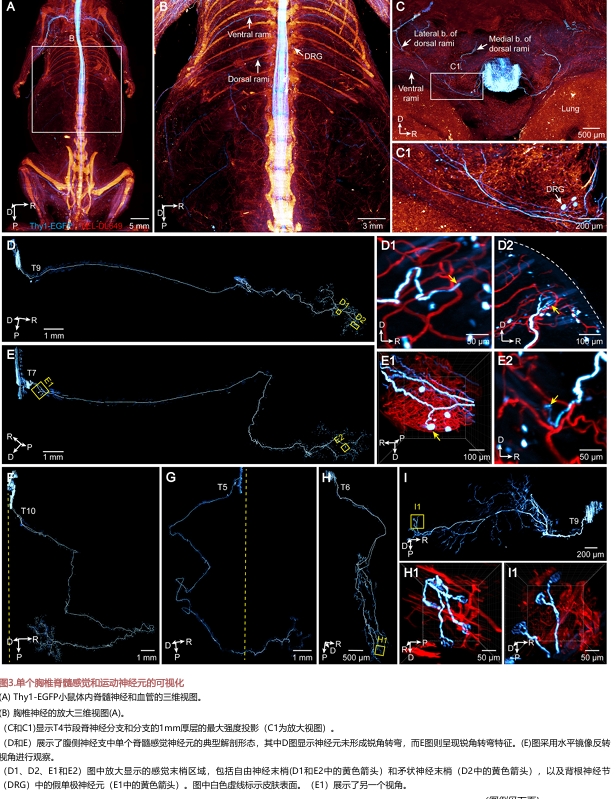

2.繪制出精細的神經圖譜:清晰呈現了脊髓神經在腹側支和背側支的感覺、運動神經元的不同形態特征和投射模式,甚至追蹤了191個單個脊髓神經元的完整路徑。

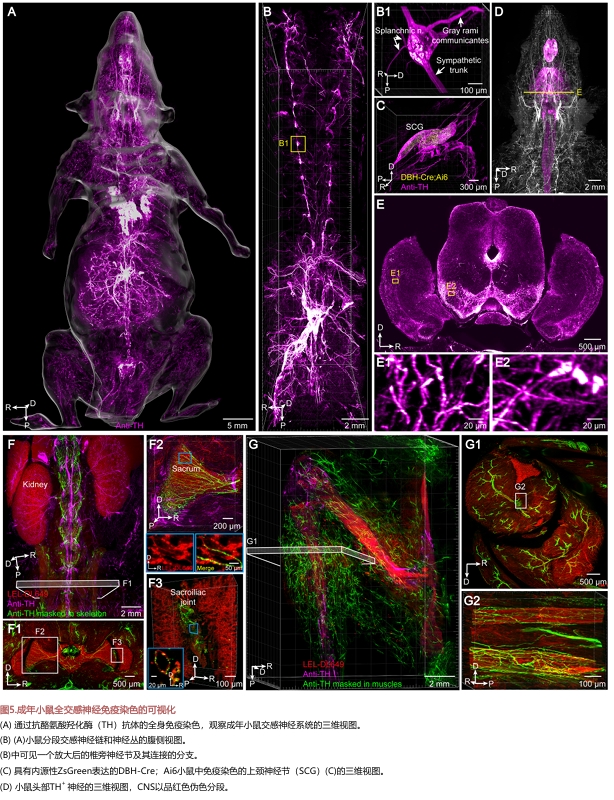

3.應用免疫標記(抗酪氨酸羥化酶TH抗體),首次在全身尺度、亞細胞分辨率下描繪了交感神經系統的完整網絡,明確了其普遍存在的血管周圍分布模式(除胃腸道外),并解析了其支配各器官(如腎、脾、胰腺、膈肌)的精確路徑。

4.使用的病毒標記技術,精細解析了迷走神經干的復雜結構(感覺、運動纖維的空間關系),發現了左右喉返神經之間以及迷走干之間新的交通支。更重要的是,通過這種稀疏標記,追蹤了單個迷走神經元到胃或肺的投射,發現其投射路徑復雜(存在對側交叉、急轉彎)但通常不會有分支,支持了迷走神經背核可能存在器官特異性功能亞區的假說。

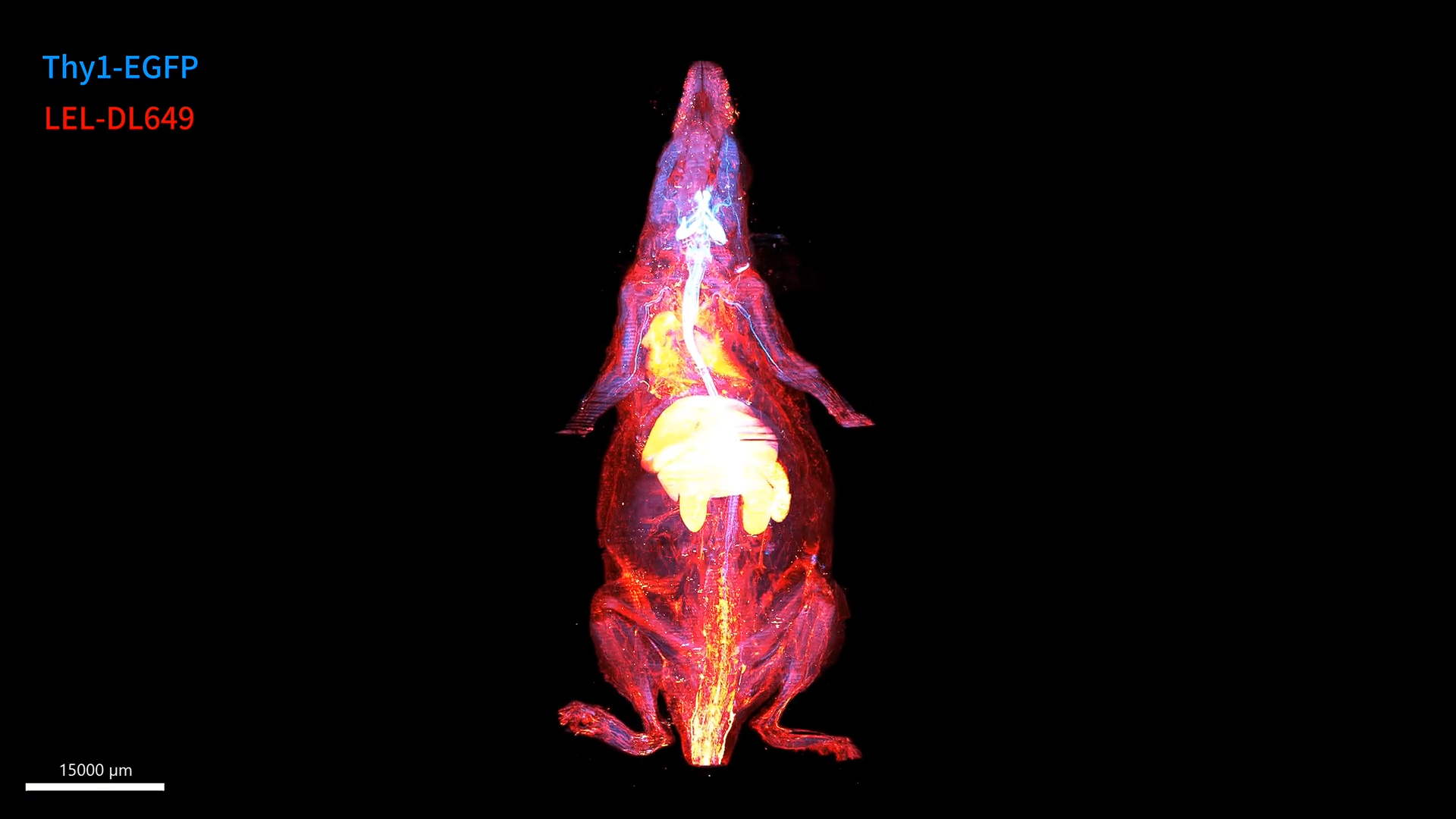

5.兼容了多種標記策略:研究成功應用了轉基因熒光蛋白表達(Thy1-EGFP, vGAT-Cre;Ai14等)、全身免疫染色(TH, αSMA等)和病毒標記(AAV),為研究不同細胞類型及其相互作用提供了強大的靈活性應用策略。

6.極高質量的血管成像:結合凝集素標記,同步實現了全身血管系統的高分辨率成像,清晰顯示了從大血管到微循環(如肝竇、腎小球、腸絨毛毛細血管)等的結構,為神經-血管交互研究提供了基礎。

結語:

這項 “ARCHmap-blockface-VISoR”技術堪稱是生物醫學成像領域的一個里程碑。它不僅為小鼠繪制了一張極其精細的全身“地圖”,也為醫學研究,如何理解人體復雜的生理和病理過程打開了一扇新的大門。

或許,這張“神經-血管高清地圖”將成為我們解密神經系統疾病、心血管疾病、免疫性疾病、代謝性疾病等的強大工具,會極大地推動基礎醫學研究的深入,并引領著更精準、更有效的診斷方法和治療策略的開發。

最后,從我們能“看清”全身的神經與血管,到對自身復雜生命的認知和掌控能力的提升,科學于細胞間的發現和創新亦從未停歇。

[圖片源于此論文]

參考文獻:

Shi, M., Yao, Y., Wang, M., et al. (2025). High-speed mapping of mouse peripheral nerves at subcellular resolution. Cell, 188(14), 3897-3915. https://doi.org/10.1016/j.cell.2025.06.011

來源: 紫龍科傳

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

紫龍科傳

紫龍科傳