近日

在法國巴黎召開的

聯合國教科文組織

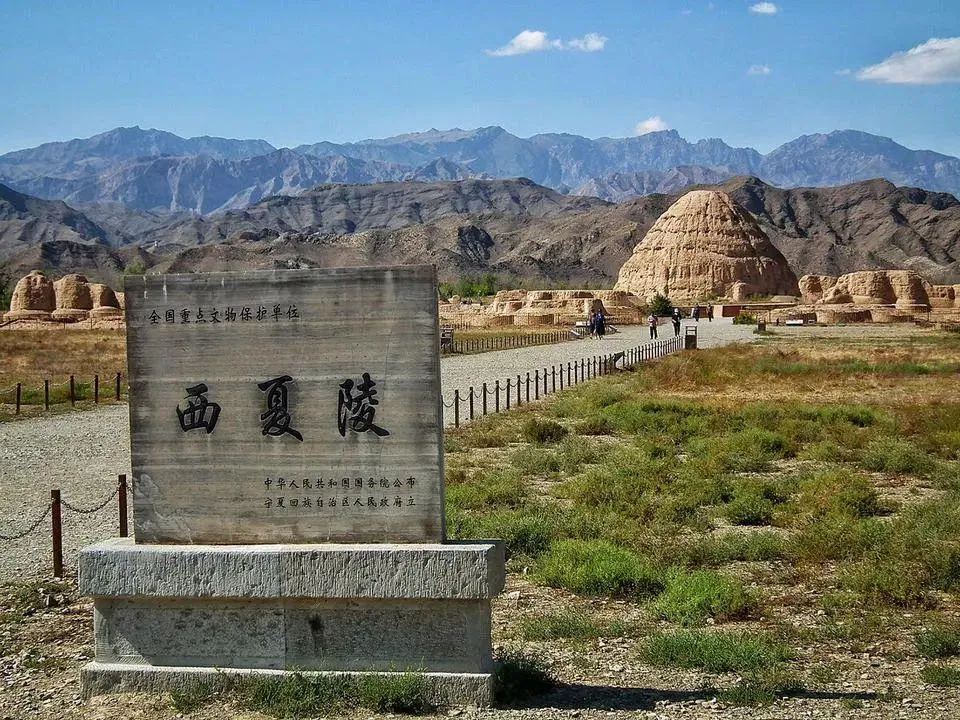

第47屆世界遺產大會通過決議

將我國申報的“西夏陵”

列入《世界遺產名錄》

至此

中國世界遺產總數達到60項

“賀蘭山下古冢稠,

高下有如浮水漚。”

這是明代安塞王朱秩炅

描寫西夏陵的詩句

賀蘭山麓

這座占地53平方公里的陵區

以9座帝陵、271座陪葬墓

構成中國現存最完整的夯土帝王陵園

圖片源自地道風物

公元1038年

黨項首領李元昊

于賀蘭山下的興慶府(今銀川)稱帝

建立與宋遼鼎立的王朝

1227年

成吉思汗大軍踏破賀蘭山闕

讓西夏王朝覆滅的同時

文字、制度與記憶幾近湮滅

直到20世紀70年代

考古學家在“不長草、不落鳥”的土冢下

發掘出10萬余件文物

才重新拼合這段歷史

西夏陵

在選址方位、空間布局、

陵寢制度、陵墓建筑、

營造技術、喪葬習俗等方面所體現的特征

全面承襲唐宋帝陵陵寢制度

和傳統木構建筑體系

吸收黨項、吐蕃、回鶻、

契丹、女真等多元族群文化傳統

充分展現了這一時期

蒙古高原與青藏高原之間

以寧夏平原為中心

不同民族、不同文化

相互交流而產生的文化融匯與創新特征

西夏陵真實、完整地保存至今

為中華文明多元一體格局

和統一的多民族國家形成過程

提供了重要見證

在世界文明史上具有不可替代的重要地位

雖然西夏陵地處干旱少雨的荒漠地帶

但每年還是會有少量降雨

賀蘭山上植被稀少

集中的降水沖刷地面

威力也不能小覷

其精心設計的防洪系統

至今仍然守護著陵園內的遺跡

首先

9座帝陵及其陪葬墓

被巧妙地安置在

山間沖溝自然分隔形成的平坦高地上

形成了錯落有致的組群

從選址這一環節

就提前考慮到防洪排澇

防患于未然

其次

西夏陵還有32處專門的防洪工程

形成了一套完整的防護網絡

據中國建筑設計研究院

建筑歷史研究所名譽所長陳同濱介紹

西夏陵在一個洪沖積扇上

這些防洪工程

成為西夏陵持續營建過程中

的重要組成部分

西夏陵防洪工程

主要分為防洪墻和排洪溝兩大類型

防洪墻通常建造在地勢較高、

水流較為湍急的區域

采用石塊堆砌的方式構建

內部填充黃土增強穩固性

有效阻擋和分流山洪的沖擊力

排洪溝則是直接在地面開挖而成

形成有序的排水通道

并根據地形走勢合理布局

及時疏導雨水和山洪

將水流引向遠離陵墓的安全區域

在6號陵遺址

考古人員發現明溝

與自然沖溝結合的排洪網絡

山洪先被高處的防洪墻減速

再經多級溝渠分導

最終化為無害的細流

展現了古人的治水智慧

這套防洪系統工程遺址

與帝陵建筑共同構成了

西夏陵的完整面貌

是研究古代水利工程

和防災技術的珍貴實物資料

時至今日

這些防洪設施依然清晰可辨

默默訴說著千年前

西夏工匠治水智慧與匠心

也為現代遺產保護工作

提供了寶貴的歷史經驗

中國水事綜合中科院地質地球所、央視新聞、新黃河整理。部分圖片來源于網絡,如有侵權,請聯系刪除。

來源: 中國水事

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

水庫大壩之聲

水庫大壩之聲