前面一篇我們講了磁浮列車怎么“飄”的,生動地介紹了傳感器和控制器如何讓車穩定懸浮。一夜之間,評論鋪天蓋地。看來科技迷們對這魔幻的“飄”很感興趣。其中不乏有深度的提問:懸浮間隙為什么是10mm,5mm、20mm不行嗎?這個問題很復雜,用定量的方法我是回答不了的,那就試試用定性的思路來分析一下這個問題。

1. 間隙調小(比如5mm):車 “喜歡”但軌道“不樂意”

· 對車而言: 電磁懸浮的懸浮間隙越小,磁阻越小,發熱量越低,懸浮效率越高,電磁鐵的耐久性也越好。但這只是車輛工程師的理想,卻是軌道工程師的極致挑戰。

· 對軌道而言: 5mm的距離實在太近了,碰撞的風險增加幾倍! 磁浮列車以幾百公里的時速飛馳,萬一碰到軌道,后果不堪設想!安全是絕對不能妥協的。為了避免碰撞,唯一的辦法就是把軌道做到極致的平順,這意味著修建軌道的成本會大幅增加!車與軌,就如矛與盾,都希望對方包容自己。

2. 我們試試把間隙調大(比如20mm):軌道“好愜意”但懸浮“好費力”

· 優點: “安全距離”夠大!坐車就像坐著魔毯一樣,現在的汽車不是有個“魔毯模式”嗎,輕松應對各種坑洼路面。軌道即使稍微有點不平順,或者列車有點小晃動,也不太容易撞上軌道,安全系數高。

· 缺點: 懸浮可以費力浮起來,但電磁懸浮的懸浮間隙越大,磁阻越大,懸浮電流越大,電磁鐵發熱越嚴重,其后果就是影響電磁鐵的壽命,甚至會發生短路等故障。究其根本,就是因為磁通量和懸浮間隙非線性特征十分明顯。就像羽毛球拍的“擊球甜區”非常小一樣。

圖源:孫國鑫AI繪圖

3.工程師找到10mm****的黃金平衡點!

· 安全是底線: 10mm的距離,比5mm寬裕了一倍,給軌道的不平整和列車的晃動留出了足夠的“緩沖空間”,大大降低了高速碰撞的風險,保障了乘客的安全。

· 效率和經濟要兼顧: 10mm的距離,比20mm小了很多,電磁鐵不需要發出那么“拼命”的磁力就能穩定懸浮,發熱量在合理可控,懸浮效率在“甜區”范圍。同時,軌道雖然也需要很平順,但不需要達到5mm間隙要求的那種“變態級”精度,土建成本控制在可接受的范圍內。

· 綜合最優解: 工程師們經過精密計算和反復試驗,他們發現10mm這個點,恰恰是在保證足夠安全的前提下,讓整個系統(懸浮效率+軌道建設成本)總成本最低、效率最高的“甜蜜點”!安全、效率和經濟,三者達到了最佳平衡。

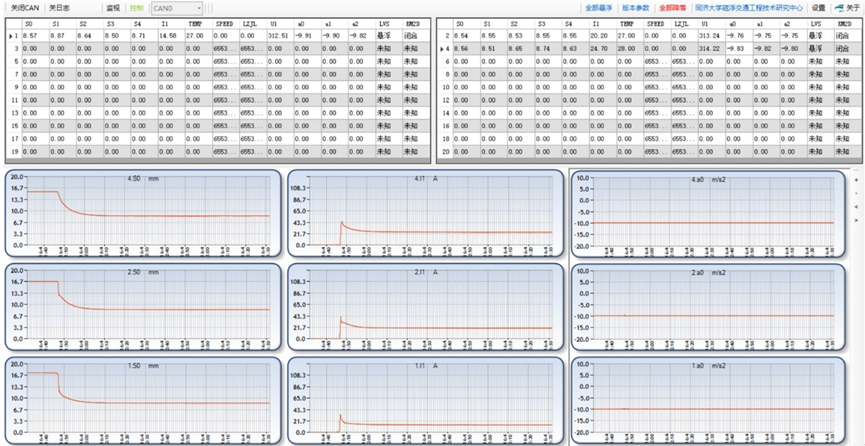

圖源:榮立軍提供磁浮列車懸浮監控界面電腦截圖

所以,這小小的10mm,可不是隨便定的數字。它凝聚了工程師們無數的智慧和汗水,是磁浮列車能夠既安全又快速飛馳的關鍵“魔法參數”之一!它告訴我們,在工程世界里,往往沒有“最好”,只有根據實際情況(安全、成本、性能)權衡出來的“最合適”。

作者:孫國鑫

審稿:徐俊起

來源: 國家磁浮交通工程技術研究中心

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

國家磁浮交通工程技術研究中心

國家磁浮交通工程技術研究中心