圖文內容來源于網絡,砼心向疆團隊搜集整理

當內蒙古草原的牧草在風沙中枯萎,當塔克拉瑪干邊緣的農田被流沙逐漸吞噬,沙漠化正以看似緩慢卻極具破壞性的方式重塑著地球的生態版圖。這一危機背后,是氣候、地質與人類活動交織而成的復雜成因網絡——從大氣環流的自然調整到地表物質的地質基底,從冰川退縮遺留的沙源儲備到人類對土地的過度開發,每一個因素都在推動著綠洲向荒漠的蛻變。

**第一、**氣候驅動:干旱化的自然引擎

沙漠化的核心動力源自氣候系統的長期干旱化趨勢。副熱帶高壓帶的下沉氣流抑制降水,造就了撒哈拉、阿拉伯沙漠等天然荒漠區,而在非傳統沙漠地帶,氣候波動同樣會打破生態平衡。我國西北干旱半干旱區近年來的"干暖化"趨勢,使降水量減少與蒸發量增加形成雙重壓力,加之降水形態向蒸發旺盛季節傾斜,土壤蓄水能力大幅下降,最終形成"干旱-植被退化-風沙增強"的惡性循環。

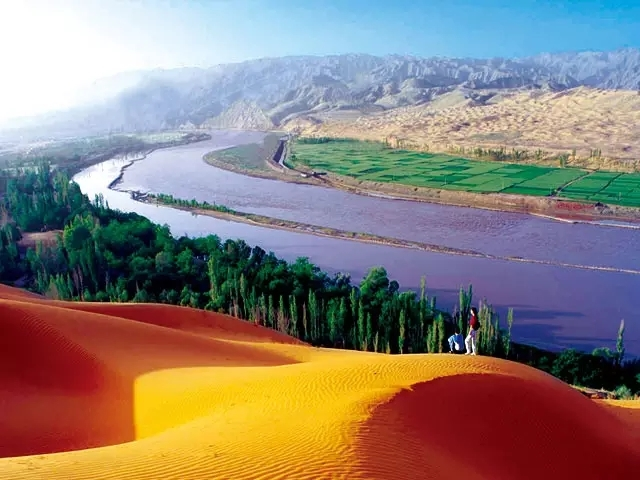

圖中所示為塔克拉瑪干沙漠 圖片來源:新浪新聞

**第二、**地質基底與地形效應:沙化的物質溫床

地表物質組成與地形地貌為沙漠化提供了物質基礎與空間條件。在黃土高原與內蒙古高原過渡帶,厚達數十米的第四紀松散沙層在風力作用下極易啟動遷移,而河西走廊等兩山夾峙的地形通過"狹管效應"放大風力侵蝕,使風速提升后足以吹蝕地表細粒物質,加速戈壁化進程。這種地質與地形的疊加作用,讓部分干旱區域的風蝕速率遠高于平原地帶。

**第三、**人類活動:加速沙化的關鍵推手

全球多數沙漠化區域與人類活動直接相關:內蒙古草原的超載放牧破壞了"生物土壤結皮",使沙粒固定能力大幅下降;半干旱區盲目開墾耕地不僅擠占草場水源,更讓裸露農田成為春季風沙活動的新沙源;塔里木河上游過度截流導致下游斷流,使依賴地下水的胡楊、紅柳等固沙植被衰敗;礦區開發剝離地表植被后,直接暴露的沙層在風力作用下形成"人造沙漠"。這些行為共同構成了"過度利用-植被衰退-沙化擴張"的生態危機鏈條。

圖中所示為超載放牧 圖片來源:新浪網

**第四、**多重因素的協同侵蝕

沙漠化本質是自然與人為因素的共振結果:第四紀冰川退縮留下的松散沉積物提供了沙源基礎,青藏高原隆升改變大氣環流使西北內陸降水減少,而近幾十年來人口增長導致耕地與放牧規模超出生態承載力,三重因素疊加使我國沙漠化土地面積一度達到驚人規模。這種"地質打底、氣候催化、人類加碼"的模式,在全球沙漠化區域普遍存在。

第五、從危機到轉機:沙漠化的可逆探索

慶幸的是,沙漠化并非不可逆轉。寧夏沙坡頭通過"草方格+植物固沙"固定鐵路沿線沙丘,庫布其沙漠以"光伏板+沙柳"模式治理1.86萬平方公里荒漠,這些案例證明:只要切斷沙化成因鏈,生態系統便展現出驚人的自我修復能力。沙漠化是地球向人類發出的生態警示,每一粒沙塵都在訴說自然平衡被打破的故事。當我們在毛烏素沙地看見新生的灌木群落,在騰格里沙漠邊緣見證牧草重新萌發,這些綠色奇跡正昭示著:唯有尊重自然規律,才能遏制沙海擴張,守護人類與萬物共棲的家園。

圖中所示為沙坡頭風景 圖片來源:360百科

來源: 河北科技大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

河北科技大學

河北科技大學