圖文內(nèi)容來源于網(wǎng)絡,砼心向疆團隊搜集整理

========================

當塔克拉瑪干沙漠的沙丘在季風中起伏,人類與荒漠的博弈從未停歇。如今,科學家以多元智慧構(gòu)建起立體治沙體系——從工程措施的"鋼鐵防線"到生物植被的"綠色網(wǎng)絡",再到光伏科技的"藍色引擎",這些創(chuàng)新如同給沙漠戴上層層"生態(tài)枷鎖",讓流動的沙丘逐漸定格成生機之地。

一、工程鎖邊——給沙漠筑起"鋼鐵長城"

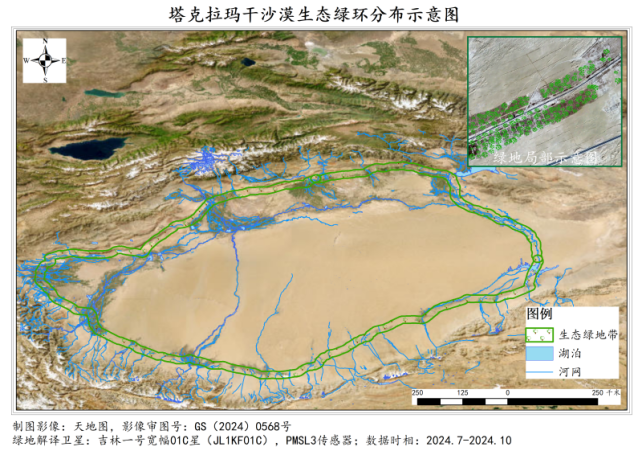

在無垠沙海中,工程鎖邊如同用機械與智慧編織的堅固鎧甲。經(jīng)典的"三位一體"固沙模式,將草方格、高立式沙障與灌木林帶層層組合:草方格如細密的網(wǎng)格抓住表層流沙,高立式沙障像盾牌般阻擋風沙前行,最后由灌木林帶以根系錨定沙丘,在環(huán)沙漠邊緣形成了長達3046公里的防護屏障。這種組合不僅大幅提升固沙效率,更通過結(jié)構(gòu)優(yōu)化降低了治理成本,讓工程措施在極端環(huán)境中兼具實效與經(jīng)濟性。

生態(tài)攔截壩與滴灌系統(tǒng)則是水資源利用的神來之筆。攔截壩收集季節(jié)性降雨形成的徑流,配合光伏提水技術與滴灌管網(wǎng),如同為沙漠植物安裝了"精準飲水機"。這套系統(tǒng)改變了傳統(tǒng)漫灌的粗放模式,讓有限的水源能精準滋養(yǎng)植被,在干旱沙區(qū)構(gòu)建起穩(wěn)定的水分供給網(wǎng)絡。

圖中所示為草方格治沙 圖片來源:土木在線

二、生物鎖邊——讓沙漠擁有"綠色肌膚"

如果說工程措施是沙漠的外在防護,生物鎖邊則是賦予荒漠生命力的內(nèi)核。"適地適樹"的植被配置策略極具智慧:在流動沙丘上,梭梭、沙棗等耐旱植物如先鋒戰(zhàn)士扎根沙地,用根系固定流沙;在半固定沙丘,胡楊與沙冬青形成喬灌搭配的立體群落,高大喬木阻擋強風,低矮灌木穩(wěn)固地表,避免了單一植被結(jié)構(gòu)的生態(tài)脆弱性,讓沙漠逐漸覆蓋上堅韌的"綠色肌膚"。

經(jīng)濟作物間作模式更實現(xiàn)了生態(tài)與經(jīng)濟的雙贏。肉蓯蓉寄生在梭梭根部生長,沙漠玫瑰在沙地上綻放——這些植物不僅改良土壤、涵養(yǎng)水源,還形成了"生態(tài)防護+經(jīng)濟開發(fā)"的復合體系。當梭梭為肉蓯蓉提供生長溫床,當沙漠玫瑰的花朵轉(zhuǎn)化為精油與花茶,治沙工程便從單純的生態(tài)投入,轉(zhuǎn)變?yōu)榭沙掷m(xù)的"綠色產(chǎn)業(yè)",讓荒漠治理擁有了自我造血的能力。

圖中所示為梭梭林 圖片來源:鳳凰網(wǎng)

三、光伏鎖邊——當太陽能遇上治沙"黑科技"

近年來,光伏鎖邊技術如同一臺綠色引擎,為沙漠治理注入新動能。科學設計的光伏矩陣不僅能發(fā)電,更成為天然的防風固沙屏障:光伏板的列間距經(jīng)過精密計算,既能阻擋風沙移動,又能通過發(fā)電收益反哺治沙工程。板面遮蔽減少了地表水分蒸發(fā),為板下植物創(chuàng)造了適宜的生長微環(huán)境,形成"發(fā)電-固沙-育綠"的良性循環(huán)。

"光伏+產(chǎn)業(yè)"的聯(lián)動模式更讓沙漠煥發(fā)多元活力。光伏板下,牧草與檸條等沙生植物蓬勃生長,進一步鞏固治沙成果;圍繞光伏園區(qū)開發(fā)的"沙漠玫瑰經(jīng)濟鏈",將種植、加工與生態(tài)旅游結(jié)合,讓游客在藍色光伏板組成的"海洋"中,見證沙地開花的奇跡。這種模式不僅帶動了農(nóng)牧民轉(zhuǎn)型,更讓能源生產(chǎn)與生態(tài)修復實現(xiàn)了深度融合。

圖中所示為光伏治沙 圖片來源:新浪新聞

從工程鎖邊的剛硬防護到生物鎖邊的柔性修復,再到光伏鎖邊的科技賦能,人類在沙漠治理中不斷探索自然與技術的平衡點。這些層層疊加的"鎖邊"智慧,不僅遏制了沙丘的肆虐,更讓荒漠逐漸孕育出自我維持的生態(tài)系統(tǒng)。或許在不久的將來,當我們回望這片曾被視為生命禁區(qū)的土地,會看到更多沙海變綠洲的奇跡——那正是人類用智慧與自然對話的最好答卷。

塔克拉瑪干沙漠生態(tài)綠環(huán)分布 圖片來源:新疆日報

來源: 河北科技大學

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

河北科技大學

河北科技大學