色彩多樣、儲量豐富、分布廣泛的各種含銅礦物很早就在人類社會大展拳腳,并推動著歷史和文化的進步。在目前發現的近三百種含銅礦物中,上期為各位小伙伴介紹的黃銅礦是最主要,也是分布最廣的,但就含銅量而言,同為硫化銅礦物的斑銅礦要比它高得多。

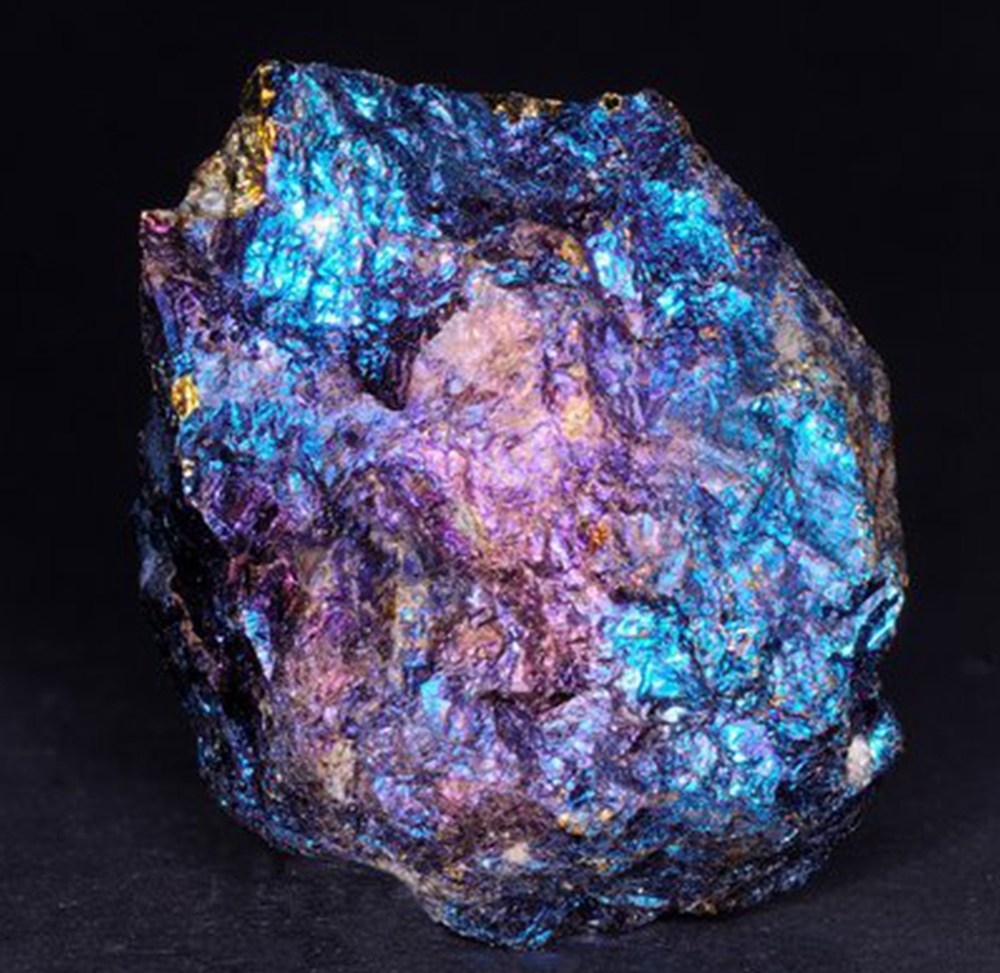

館藏斑銅礦標本

與黃銅礦一樣,斑銅礦的成分也是銅和鐵的硫化物,它的形成也與黃銅礦有著密不可分的關系,通常是黃銅礦受到氧化分解出硫酸銅,而含硫酸銅的水溶液滲透到還原帶,使黃銅礦、黃鐵礦轉化成了斑銅礦,在這個過程中,銅發生了次生富集。與黃銅礦中銅、鐵、硫三種主要成分呈三足鼎立之勢不同的是,斑銅礦中銅的含量占到了約63.3%,可謂高質量銅礦。

斑銅礦是含銅量高的銅礦

從斑銅礦的名稱中,可看出它的部分物理性質,斑字表明它的外觀五彩斑斕,在斑銅礦的表面,常常可以看到藍色、紫色、綠色、紅色等絢麗的色彩,其中以藍色和紫色為主,這也是古代醫書中稱之為紫銅礦的原因,還好沒叫藍銅礦,否則就撞名了,因為那另有其礦。

藍銅礦

實際上,這并不是它自身的顏色,如果把它切開,剖面是帶有厚重感的銅紅色,這才是它的本色。表面的五彩斑斕,是因為氧化形成了一層薄膜,由于各處受氧化程度及凸凹程度等的差異,使光線照射時發生相互干涉從而呈現的視覺效果,稱為錆色。

斑銅礦錆色使它看上去五彩斑斕

也同樣是由于斑斕的錆色,國外礦工在看到它時,聯想到孔雀美麗的尾羽,于是稱之為孔雀礦。還好這只是個俗稱,否則又差點撞名孔雀石了。而它的正式學名Bornite倒是和顏色什么的無關,是為了紀念奧地利礦物學家伯恩(Born)。

孔雀石

兩次險些撞名之后,第三次可就結結實實地撞上了:作為“有色金屬王國”的云南有著歷史悠久的銅文化,也流傳下來許多銅相關的器具和制作工藝,其中一項自明代流傳至今的工藝就稱為斑銅,斑銅工藝品“妙在有斑,貴在渾厚”,被譽為“中華一絕”,不過,此斑銅非彼斑銅,是經過從選料到加工的多道復雜工序制造而成,具有金色斑花的純銅,原材料可以是斑銅礦,也可以是其它含銅礦物。

云南獨特的斑銅工藝(圖片源于網絡,侵刪)

雖然嚴格來說,無論是生物還是礦物的學名由于有一套嚴謹的命名規則,是不會出現撞名的情況的,但跳出學術圈,對于非專業人士而言,商品名、俗稱與學名的混淆確實讓人頭大。

說回正題,除了作為提取銅的原料之外,斑銅礦美麗的外表也吸引著礦物標本愛好者,因此在礦物相關展會上也能看到它的身影,由于并不稀有,價格通常不高,算得上物美價廉,但斑銅礦的摩氏硬度僅為3,且性質不穩定,因此表面的氧化膜易受到物理或化學上的破壞導致失去美麗的色彩,因此收藏的時候需要格外小心。

作為礦物標本收藏的斑銅礦

來源: 石林石得利地質博物館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

石林石得利地質博物館

石林石得利地質博物館