地球從誕生到今天已有大約46億年了。地球上的生命從無到有,從簡單的單細胞生物向復雜的多細胞生物進化,從無脊椎動物向有脊椎動物進化,經歷了一個漫長的進化過程。在漫長的地球演化和生命進化過程中,均變和災變交替出現(xiàn)。生命的滅絕和復蘇以不同的規(guī)模形式出現(xiàn)。自寒武紀以來地球經歷5次重大集體滅絕事件,分別發(fā)生在奧陶紀末期、泥盆紀末期、二疊紀末期、三疊紀末期和白堊紀末期。

奧陶紀生命大滅絕

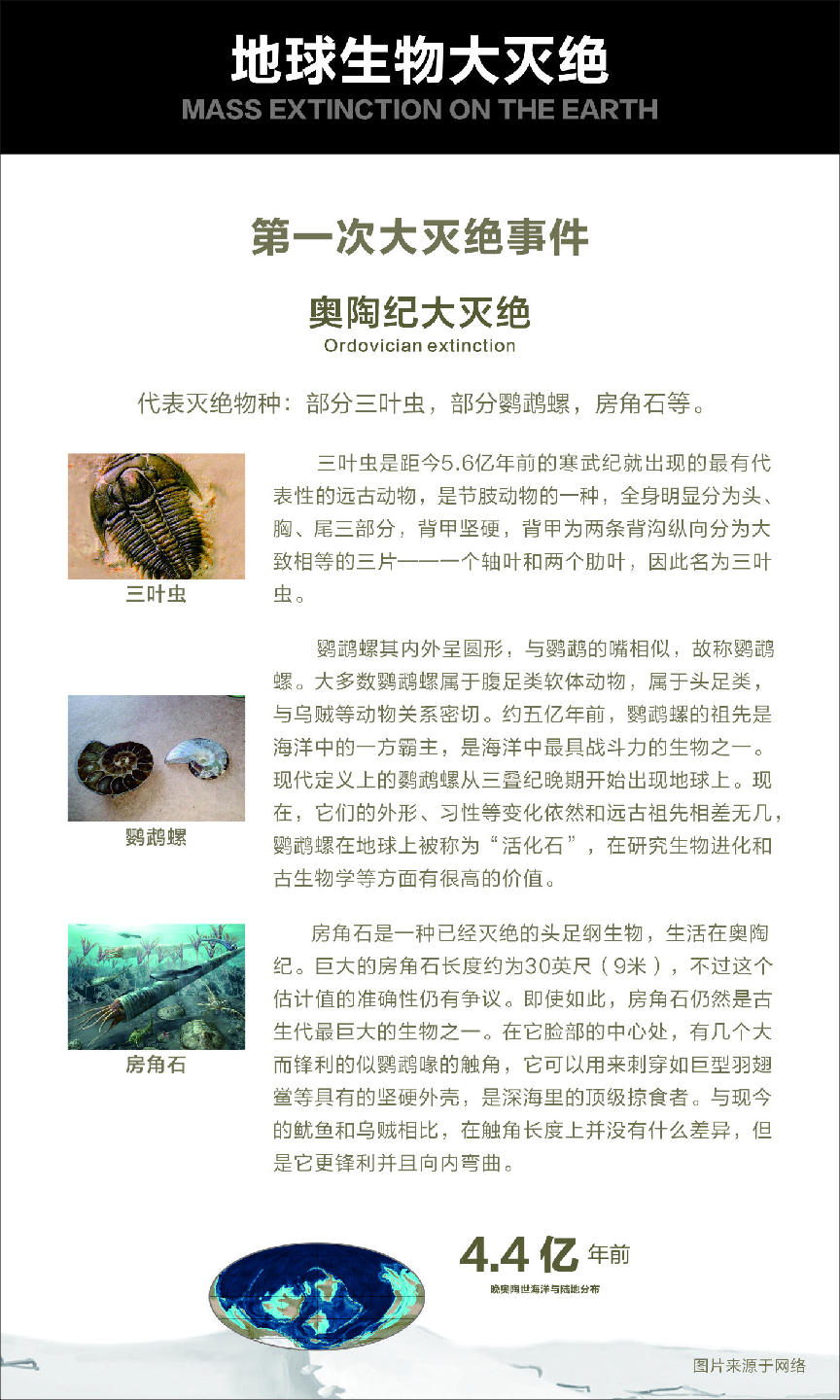

第一次的生命大滅絕發(fā)生在距今約4.4億年前的奧陶紀末期,奧陶紀是古生代的第二紀,延續(xù)了4200萬年。"奧陶"一詞由英國地質學家拉普沃思于1879年提出,代表露出于英國阿雷尼格山脈向東穿過北威爾士的巖層,位于寒武系與志留系巖層之間。因這個地區(qū)是古奧陶部族[A1] 的居住地,故得名。這是生命演化史上的重要篇章,海洋生物空前繁榮,奧陶紀又被稱為海洋無脊椎動物的全盛時期,但這段輝煌卻在末期戛然而止——一場突如其來的大滅絕抹去了85%的海洋物種,成為地球歷史上第二慘烈的生物災難。讓我們穿越時空,揭開這段遠古之謎。

在奧陶紀生物大滅絕之前,地球生物曾經迎來了一個繁盛的時期:寒武紀生物大爆發(fā),在不到地球生命發(fā)展史1%的時間里迅速創(chuàng)生出了90%以上的動物門類。像奇蝦、三葉蟲、怪誕蟲就是寒武紀時期幾種比較著名的生物。在此之后,地球環(huán)境變得溫暖且穩(wěn)定,海洋比如今要高100多米[A2] ,使得奧陶紀時期有許多淺海可以供生物生存。

雖然當時地球上已經出現(xiàn)了種類繁多的生命,但如果你穿越到此時的地球,站在陸地上你將尋覓不到任何生物的蹤跡,這是因為此時所有的生命都在海洋中。

奧陶紀末期的大滅絕并非瞬間發(fā)生,而是分為兩次間隔數(shù)十萬年的“死亡浪潮”。其中一個重要假說指向全球氣候劇變:南半球的超級大陸岡瓦納(曾包含現(xiàn)今的南美洲、非洲、南極洲、澳大利亞等地)逐漸漂移至南極區(qū)域,冰川迅速擴張,海平面驟降超過百米[A3] 。淺海棲息地大面積干涸,依賴這些環(huán)境的珊瑚、腕足類等生物首當其沖。氣候變冷還改變了洋流和氧氣分布,導致深海生物窒息而死。

另一假說認為,劇烈的火山活動可能推倒了多米諾骨牌:火山噴發(fā)初期釋放的溫室氣體引發(fā)氣候波動,隨后大量塵埃遮蔽陽光,加速冰川形成。也有學者提出,地球可能遭遇了來自宇宙的致命打擊——地球曾短暫暴露于鄰近超新星爆發(fā)產生的伽馬射線暴中,這類高能輻射可能破壞臭氧層,使地表紫外線強度劇增,直接殺傷海洋表層的浮游生物并破壞食物鏈基礎。但此假說缺乏直接地質證據(jù)支持。

在這場浩劫中,繁榮的奧陶紀生物群遭受重創(chuàng):

筆石動物:這些像羽毛筆一樣漂浮的群體生物約70%的物種消失,殘存者后來演化出更強的適應能力。

三葉蟲:奧陶紀的“海洋明星”多樣性銳減,部分小型種類僥幸逃生。

巨型鸚鵡螺:體長超過5米的直角石類幾乎全軍覆沒,只有少數(shù)近親延續(xù)到志留紀。

珊瑚與礁石生態(tài)系統(tǒng):持續(xù)數(shù)百萬年的造礁活動完全中斷,直到志留紀才逐漸恢復。

令人意外的是,早期魚類和部分深海無脊椎動物扛過了災難。它們的幸存為后來的生物復蘇埋下了火種,最終在志留紀迎來了新的生命浪潮。

奧陶紀大滅絕如同一面鏡子,映照出生態(tài)系統(tǒng)對氣候波動的極度敏感。當時的海洋生物依賴穩(wěn)定的溫度、氧氣和棲息地,而冰川的擴張直接摧毀了它們的生存根基。盡管具體誘因仍有爭議,但這場滅絕提醒我們:地球生命既堅韌又脆弱,環(huán)境的劇烈震蕩足以讓繁榮的生態(tài)系統(tǒng)瞬間傾覆。如今,面對全球變暖的挑戰(zhàn),這段遠古歷史或許能讓我們更深刻地理解——守護當下的生態(tài)平衡,就是守護生命延續(xù)的火種。

來源: 煙臺市城市規(guī)劃展示館(煙臺自然博物館)

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

煙臺市城市規(guī)劃展示館(煙臺自然博物館)

煙臺市城市規(guī)劃展示館(煙臺自然博物館)