蘭花,以其優(yōu)雅的姿態(tài)和珍貴的價值,被譽為植物界的“大熊貓”。然而,全球蘭科植物的多樣性正面臨急劇下降的危機,許多種類已瀕臨滅絕。作為生物多樣性保護的旗艦類群,它們受到國際公約和國家名錄的嚴格保護。如何有效拯救這些美麗的生命,成為保護工作的重中之重。

以往,將人工培育的蘭花苗重新種回野外(即“野外回歸”)是恢復種群的主要方法。但蘭花非常特殊,它們的種子在自然環(huán)境中萌發(fā)極其困難,萌發(fā)率僅有萬分之一左右。這是因為蘭花的種子微小,缺乏營養(yǎng)儲備,必須依賴土壤中特定的真菌伙伴提供養(yǎng)分才能發(fā)芽和生長。傳統(tǒng)的實驗室無菌組培育苗技術,往往難以模擬這種關鍵的共生關系,導致回歸野外的植株難以存活或無法自然繁衍。

面對這一難題,中國科學院西雙版納熱帶植物園的蘭科植物保護團隊另辟蹊徑,成功研發(fā)出了一項名為“種子原地共生萌發(fā)”的創(chuàng)新技術。這項技術的核心思路非常簡單卻極為有效:直接幫助蘭花的種子在它們的原生家園——野外的樹干上,借助其天然“真菌伙伴”的力量萌發(fā)。

中國方案:種子+真菌“能量包”

具體操作分四步:首先,科學家們找到并確認了能促進目標蘭花種子萌發(fā)的關鍵真菌;接著,在實驗室大量培養(yǎng)這些真菌,并將其制成粉末狀的“真菌菌劑”;然后,將蘭科植物的種子與這種特制的真菌菌粉充分混合;最后,將混合物裝入特制的小紙袋中,并將這些“種子真菌包”固定在蘭花原生境合適的樹干上。

神奇效果:萌發(fā)率飆升百倍!

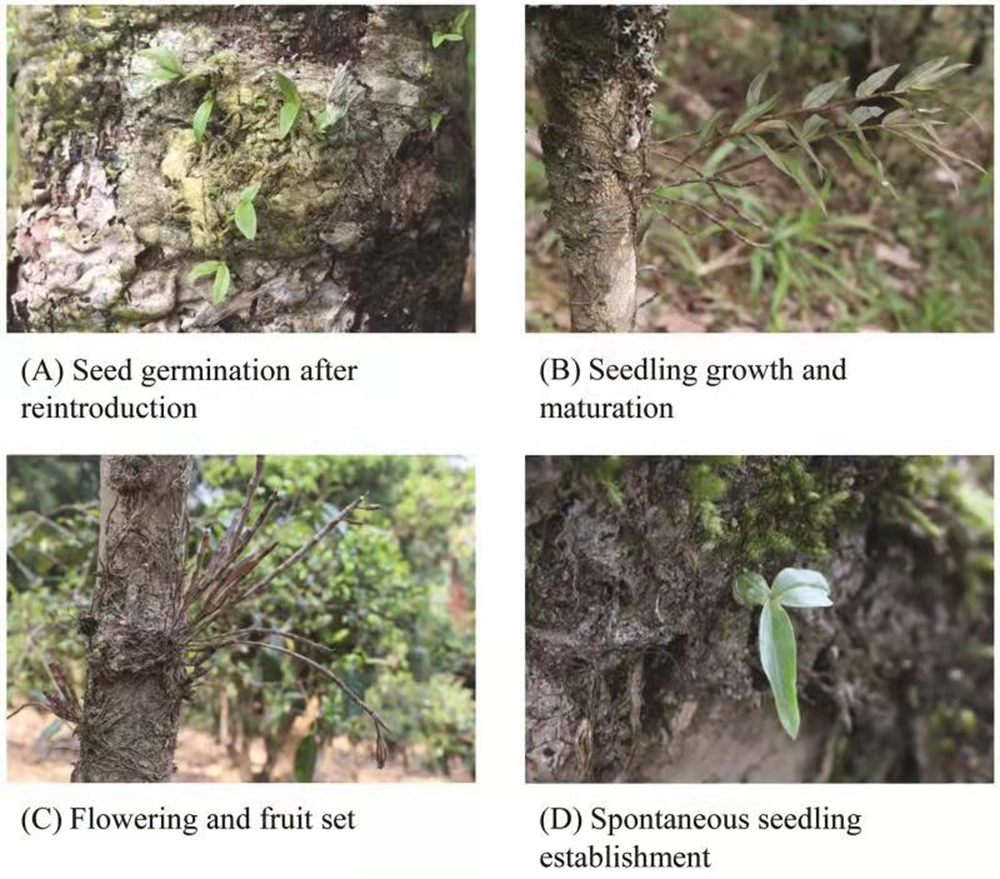

大約45到60天后,奇跡在樹皮上悄然發(fā)生。在真菌提供的“營養(yǎng)支持”下,原本在野外極難萌發(fā)的蘭花種子,成功地在自然環(huán)境中破殼而出,長出嫩綠的幼苗。更令人欣喜的是,這項技術顯著提高了萌發(fā)率,平均達到了11%左右,比自然界萬分之一的自然萌發(fā)率高出百倍!

成功案例:從種子到種子的重生

這項技術的實際效果令人振奮。以珍稀的齒瓣石斛為例,應用該技術進行野外回歸僅6年后,就在原生地成功建立了超過300株的穩(wěn)定人工種群。尤為關鍵的是,這些回歸的植株中,已有部分順利開花、結果,完成了從種子到種子的完整生命周期。更為可喜的是,新結出的種子在野外自然條件下也萌發(fā)出了下一代幼苗!這標志著該技術不僅能夠快速恢復種群數(shù)量,更能實現(xiàn)種群在野外的長期自我維持和自然更新。

“中國方案”的全球意義

這項技術的成功之處在于其高效、自然且安全。它大幅提高了瀕危蘭花在野外恢復的速度和成功率。更重要的是,它使用的真菌本身就是蘭花原生環(huán)境中自然存在的種類,沒有生長優(yōu)勢,不會造成生態(tài)入侵或破壞環(huán)境,完全模擬了蘭花在自然界中的更新過程。這種尊重自然規(guī)律的方法,為瀕危蘭花的保護提供了一條高效且可持續(xù)的道路。

正因為其顯著的成效和普適的理念,這項由中國科學院西雙版納熱帶植物園主導研發(fā)的“種子原地共生萌發(fā)”技術,被國際同行視為蘭科植物保護領域的一項突破性進展。它不僅為解決中國瀕危蘭花的保護難題提供了高效方案,其理念和方法也為全球范圍內面臨類似困境的其他蘭科植物保護工作,貢獻了寶貴的“中國智慧”和“中國方案”。

這項具有重要應用前景的研究成果,作為焦點評述(Spotlight)發(fā)表在植物學領域的國際權威期刊《植物科學趨勢》(Trends in Plant Science)上,論文標題為“成功的回歸釋放了中國蘭科物種的保護壓力”(Successful reintroduction releases pressure on China's orchid species),獲得了國際學術界的高度認可。中國科學院西雙版納熱帶植物園邵士成副研究員和羅艷副研究員為論文并列第一作者,比利時魯汶大學學者為通訊作者。該研究得到了國家自然科學基金、中國科學院西部之光青年項目等資助。

作者:邵士成,羅艷

原文:版納植物園菌根生態(tài)學研究為全球蘭科植物保護提供中國方案

http://xtbg.cas.cn/2022/kxyj01/kydt_1/202112/t20211207_6289422.html

來源: 西雙版納熱帶植物園

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

西雙版納熱帶植物園

西雙版納熱帶植物園