在我們身邊的植物世界里,葉子的形狀多種多樣,就像大自然用神奇的畫筆繪制出的一幅幅作品。如果仔細觀察,你會發現葉子可以分為兩大類:單葉和復葉。單葉很簡單,就像一片完整的小扇子;而復葉則是由多個 “小葉片”(我們叫它小葉)組成。每一片小葉都能像單葉一樣,進行光合作用,為植物制造 “食物”。而且,復葉還有很多優勢,比如能吸收更多陽光,提高光合作用效率,還能減少被蟲子啃食的風險 —— 畢竟蟲子吃掉一片小葉,還有其他小葉能繼續工作。

復葉的種類也不少,有的只有一個小葉(單身復葉),有的有三個小葉(三出復葉),還有的小葉像羽毛一樣排列(羽狀復葉),或者像手掌一樣展開(掌狀復葉)。但是,這些形態各異的復葉是怎么形成的呢?這一直是植物學家們想要解開的謎題。

圖1.鵝掌柴的掌狀復葉(左)和感應草的羽狀復葉(右)

原來,復葉和單葉的生長過程不太一樣。單葉從一個葉芽直接長成一片葉子,而復葉在生長時,會先出現一個 “復葉原基干細胞”,就像一個 “總指揮”,它會安排小葉們在合適的時間和位置生長出來。那么問題來了:這個 “總指揮” 是怎么根據植物的基因、體內的激素,還有周圍的環境信號,來決定小葉的數量和排列方式的呢?

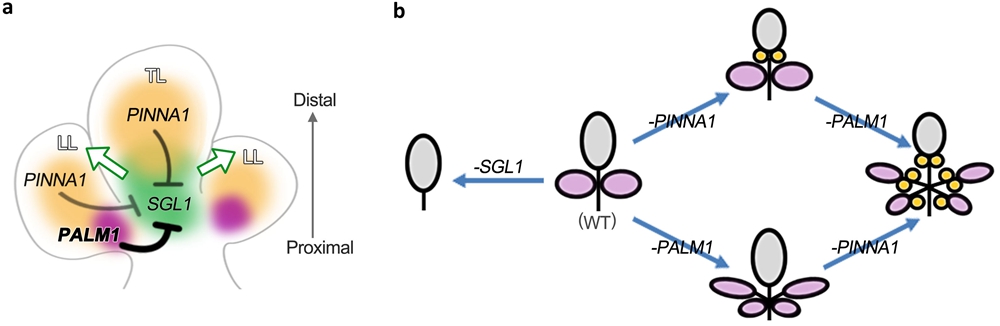

為了弄清楚這個問題,中國科學院西雙版納熱帶植物園的陳江華團隊,選擇了一種常見的豆科植物 —— 蒺藜苜蓿作為研究對象。之前的研究已經發現,蒺藜苜蓿里有兩個重要的 “基因開關”:SGL1 基因就像 “小葉生長開關”,控制著側部小葉的生長;PALM1 基因則像 “開關調節器”,能控制 SGL1 基因在側部小葉生長的時間和位置,從而影響復葉的形狀。

圖2:蒺藜苜蓿復葉模式建成的分子模型

在這次的研究中,科學家們又有了新發現。他們找到了一種特殊的五葉突變體,叫 pinna1。不同于palm1突變體中小葉以掌狀聚集,pinna1突變體中五個小葉以羽狀方式排列,額外增生的兩片小葉對生于頂端小葉的基部,形成奇數類羽狀復葉模式。通過基因測序和遺傳分析,科學家們找到了控制這種特殊形態的 PINNA1 基因,它編碼的蛋白屬于 BELL 亞家族 homeodomain 蛋白。

進一步研究發現,PINNA1 基因和 SGL1 基因之間有著奇妙的 “互動”。在 pinna1 突變體中,SGL1 基因的活躍度更高,表達的范圍也更大。原來,PINNA1 蛋白就像一個 “剎車”,能和 SGL1 基因的 “啟動開關” 結合,阻止 SGL1 基因過度表達,從而控制小葉的生長。

更有趣的是,當科學家把 pinna1 和 palm1 兩種突變結合在一起時,竟然培育出了多級復葉!這種復葉看起來和自然界中的二回三出復葉、多回羽狀復葉非常相似。深入研究后發現,多級小葉的生長同樣離不開 SGL1 基因。而且,PINNA1 蛋白不僅能單獨在頂端小葉原基中發揮作用,還能和 PALM1 蛋白在側部小葉原基中 “合作”,精確控制 SGL1 基因在不同時間的表達,最終決定了復葉中小葉的數量和排列方式。

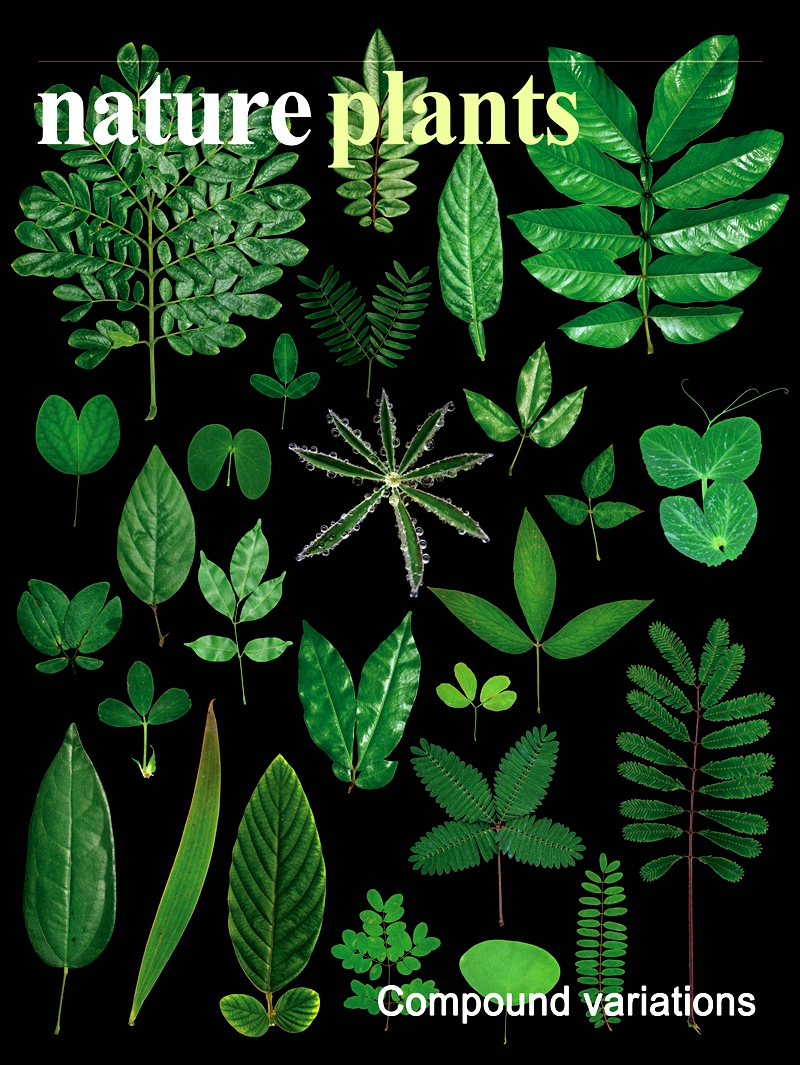

圖3.研究成果被選為Nature Plants封面故事

相關研究結果以 "A molecular framework underlying the compound leaf pattern ofMedicago truncatula"為題發表于國際權威期刊Nature Plants上,并被選為當期的封面故事,同期配有評述性論文來介紹該研究成果。博士研究生賀亮亮和團隊成員劉宇為論文的并列第一作者。相關研究得到國家自然科學基金云南省聯合基金、中科院先導項目、中科院分子植物卓越中心、云南省“高端人才計劃”和中科院核心植物園等項目的資助。

作者:陳江華、賀亮亮

原文標題:版納植物園揭示植物復葉模式建成的分子機制

http://xtbg.cas.cn/2022/kxyj01/kydt_1/202005/t20200512_5578135.html

來源: 西雙版納熱帶植物園

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

西雙版納熱帶植物園

西雙版納熱帶植物園