三伏養生正當時,關于三伏天的養生局

常言道,‘夏至三庚數頭伏’,預示著最熱的‘三伏天’ 來臨。

今天就來聊聊關于三伏天的那些養生局!

什么是三伏天

三伏天出現在小暑與處暑之間,跨越夏季和秋季時節,是一年中氣溫最高且最潮濕悶熱的日子,因此有熱在三伏的說法。

三伏天的起始日期是根據《陰陽書·歷法》的規定來確定的。具體來說,從夏至后的第三個庚日開始算作初伏,第四個庚日為中伏,而立秋后的第一個庚日則標志著末伏的開始。

今年三伏天的時間表如下:

初伏:7月20日-7月29日,共10天;

中伏:7月30日-8月8日,共10天;

末伏:8月9日-8月18日,共10天

時值三伏,暑熱交蒸,濕氣彌漫。這既是難熬之季,也是古人眼中‘春夏養陽’的黃金時機。順應自然,掌握簡易養生之道,既能安然度夏,又為秋冬健康奠基。全家老小,皆可受益。

養氣

“三伏天”出汗多,導致體力不足,機體功能下降。因此養生尤其要注重“養氣”,以防到了冬天,陽氣不足,抵御疾病的能力下降。

養心

夏天出汗多,更要養心,尤其是有心臟病史的患者,要提高警惕。

祛濕

夏天多暑濕,人往往感到頭重腦疼,容易抑郁、倦怠、胸悶、胃口不好。因此,要注意袪濕。

清火

人到夏天容易“心火”旺,而這也容易對身體造成消耗。心火有時會導致口瘡、心煩、失眠等病癥,因此要特別注意清火。

科學養生,健康度夏

一、 飲食之道:溫潤養中,清淡祛濕

慎食生冷寒涼:

冰鎮飲品、寒性瓜果(如過量冰西瓜),雖能圖一時之快,卻易損傷脾陽。

常飲溫通茶湯:

姜棗茶: 生姜數片(溫中散寒)、紅棗幾顆(掰開煮,補脾養血)。【食材】帶皮生姜3片(體質熱者,易上火者可減至1-2片),紅棗5-8顆(掰開去核),陳皮5g,麥冬5g,玫瑰花3朵。

晨起飲用,能驅散夜間積聚的寒氣,溫暖脾胃。

三豆飲/綠豆薏米湯: 溫熱飲用,能溫和解暑,助排濕濁。

酸梅湯:生津止渴,開胃消食,宜常溫飲用。

膳食宜忌:

宜食“利濕”之品:冬瓜、絲瓜、黃瓜、薏米、赤小豆、綠豆等。

宜食“健脾”之物: 山藥、南瓜、蓮子、小米、茯苓等。

宜食“酸”之物:番茄、醋、山楂、烏梅等。

肉類宜“清補”:鴨肉(滋陰)、魚類、瘦豬肉為佳。

以上食物適量食用,應注意避免食用過多,以免引起不適。

水果適量:西瓜(性寒,勿冰鎮過量)。荔枝、芒果等熱性水果易助濕生熱,淺嘗輒止。

烹飪:多采用清蒸、燉煮、涼拌(注意衛生),少煎炸油膩。

二、 起居有節:避暑藏精,動靜相宜

避暑忌大汗:

烈日當空,應減少外出。若需勞作或運動,務必避開正午高溫。大汗淋漓會嚴重耗損氣血。

舒緩運動養氣血:

晨昏散步:選擇清晨或傍晚時分,以身體微微出汗、呼吸順暢為宜。

習練養生功:如八段錦、太極拳,動作緩慢柔和,能有效引導氣血運行,調和身體臟腑功能。

三伏天曬背:

可在7:00~9:00,或者15:00以后進行,太陽猛烈時可適當提前或延后。不必每天都曬, 隔一天曬一次即可。

成年人每次曬背15~30分鐘為宜。

老年人隨著年齡增長,合成維生素的能力有所降低,曬背時間可適當延長,但也不能一次暴曬太久,微微出汗即可。

兒童皮膚嬌嫩,根據個體差異,建議最長不超過15分鐘。

三、 防微杜漸:謹守門戶,勿受寒侵

空調使用有度:溫度設 26-28℃,避免冷風直吹頭、頸、背。

睡眠保暖: 夏夜開空調或風扇,需以薄被、毯子蓋好腹部與腰背。

溫水沐養: 洗浴宜用溫水,避免冷水激身。睡前可用 溫水泡腳(可加艾葉、生姜、花椒煮水),引火下行,溫經散寒,助眠安神。

夏季限定的三伏貼(中醫師辨證施治根據體質定制專屬貼敷方案):

隨手按揉,簡便有效

例如:足三里(健運脾胃要穴):

位置:外膝眼下四橫指(約手掌四指寬),脛骨外側一橫指處。按壓常有酸脹感。

作用與按法:調理脾胃,補中益氣。每日以拇指輕柔揉按數分鐘,有助于緩解消化不良、體倦乏力之癥。

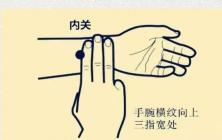

例如:內關穴(寧心安神要穴):

位置:手腕內側,腕橫紋中點上三橫指(約本人三指寬),兩筋之間。

作用與按法:寬胸理氣,和胃止嘔,寧心安神。遇心慌、惡心、暈車不適時,用力按壓此穴片刻,常可緩解。

五、 養生誤區,務必避開:

1. 貪涼無度:過度貪涼,如過食冷飲與空調低溫直吹,易致寒濕內侵,從而埋下秋冬咳喘、關節酸痛、反復腹瀉等病根。

2. 汗出當風:大汗淋漓之際,若直吹冷風或驟洗冷水澡,則腠理大開,外邪易于侵襲。

3. 起居無常: 熬夜傷神,午休欠缺,長此以往,則陰津暗耗,虛火上浮。宜“子時大睡,午時小憩”。

4. 情志過激: 夏日心火易旺,煩躁易怒 → 更添內熱。宜調暢情志,保持平和,“心靜自然涼”。

三伏養生,貴在順應自然,養護陽氣,顧護脾胃,清心寡欲。

從一杯溫熱的姜棗茶開始,調高一度空調溫度,晨昏漫步于微風之中,閑暇按揉幾下穴位……這些看似微小的習慣,皆是養生的真諦。愿您與家人掌握此中智慧,安然度伏,身心俱泰。

來源: 朱姿儀

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

朱姿儀

朱姿儀