耳朵是人類最主要的感覺器官之一,依靠聽覺感受聲音并對聲音的頻率、強度、時程以及聲源的方向、距離等做出綜合分析,是我們獲取外界信息無可替代的一種重要手段。

但兒童聽力損失往往不會出現明顯的癥狀,這部分兒童通常看起來與常人無別。如果未及時發現并采取干預措施,聽力損失可能會嚴重影響孩子的言語、語言、認知與情感等各方面發育,給孩子與家庭帶來沉重的負擔,所以對寶寶的異常聽力做到早發現并及時干預尤有必要 [1-3]。

除了通過醫院檢查以評估聽力外,我們還可以在日常生活中通過觀察寶寶對聲音反應帶來的行為及語言變化來大致了解寶寶的聽覺發育程度。那么寶寶的聽力發育大體會呈現出怎樣的規律?日常陪伴中我們需要注意哪些方面?什么時候需要考慮就診評估并適時干預呢?

0-3歲寶寶聽覺發育的一般表現

0-1個月:

寶寶剛出生時對聲音不敏感,隨著成長對聲音的敏感性會逐漸增強,表現為對突然的聲響有驚跳反射(雙臂伸直、手指張開、頭朝后仰、雙腿挺直等)、眼瞼反射(睜大眼睛或閉眼)、覺醒反射(驚醒或身體跳動)。

1-2個月:

聽到較大聲響時,睡覺狀態會覺醒或哭泣,睜眼時會閉瞼,哭泣或活動時會停止哭泣或活動,會伸展手足、轉動身體試圖尋找聲源位置,吃奶時聽到突然的聲音會停止吮吸或改變吮吸頻率。

2個月左右:

對正常說話聲可出現睜開眼睛、前臂曲屈、伸展手足、兩手握拳等反應;對較大的聲音仍可出現驚跳反射。

3個月左右 :

驚跳反射逐漸減少,對環境聲感興趣,能大致分辨出方向并會向聲源慢慢轉頭尋找,對音樂聲、吼叫聲會表現出喜悅或不安,會關注看護人說話并對著微笑,處于無意識交流階段。

4個月左右:

對日常環境中的熟悉聲音如開關門聲、玩具聲、腳步聲等開始關注,尤其對看護人的聲音更為明顯,對各種意外的、新奇的聲音也感興趣,會朝聲源方向看去并能更好地保持注意力。開始咿呀發音并笑出聲。

4~6個月:

對耳旁的聲音比如鬧鐘嘀嗒聲、大人的小聲說話會做出明確的反應;熟悉人的說話或唱歌時會盯著看;聽到熟悉的說話聲、音樂聲會停止活動或將頭轉向聲源,并逐漸能判斷出左右兩側的聲源;開始能分辨聲音,比如可分辨出自己被錄制聲音與別人聲音的不同,聽到洗衣機的聲音會看著洗衣機而不是電視機,對熟人與陌生人的聲音會做出不同反應;突然的大聲會嚇得抓緊或抱緊東西;進入咿呀學語階段,所發聲音開始具有意識性。

7~9個月 :

逐漸進入模仿階段,會模仿動物或玩具發出“咿啊”叫聲,大人模仿寶寶興奮時發出的聲音時會跟著學,能發“爸爸”“媽媽”等類似復音但大多是無意識的;對細微、熟悉的聲音會表現出興奮,聽到看護人的聲音會停止活動并轉向聲源,對電視或音樂的聲音變化會迅速轉過頭去,對聲音的定位能力明顯提高,比如聽到較遠的聲音或在遠處叫喚時寶寶會爬過去;對不同的語調能做出不同的反應,比如聽到“不行”等語氣較重的詞時會縮手;會辨認日常常用的詞,如搖手表示“再見”等。

10~12個月 :

語言更加豐富,會逐漸有節奏地重復同一音節如“媽媽”“覺覺”,開始理解一些詞義如“在哪”“睡覺覺”,對自己的名字和“不”能做出明確反應,會用單詞結合手勢來表達想法;對聲音的定位能力進一步提高,對反復無意義的聲音會感厭煩;經過反復刺激后能建立詞和物體之間的聯系。

1-1.5歲:

聽力發育正常的孩子通常會從這個階段開始進入正式的學語階段,從無意義地發出聲音到能說出有意義的單字并通常能說出10個以上的單字,喜歡說含有疊音字的詞語如“媽媽抱抱”,會用詞匯表達想要的東西,會用“要”“不要”回答簡單的問題,對熟悉的人與事物能準確稱呼,能對聽到的語言做出反應,當被問及諸如“鼻子在哪兒”時會用手指點。

1.5-2歲:

進入詞語爆炸期,說話積極性高,能說出20個以上的詞匯,能以兩三個詞組合成的短句與人交流、表達感受,會自己翻閱繪本,并能簡單說出身體部位名稱。 研究表明聽力正常兒童的聽覺綜合能力(包括對聲音的覺察與理解能力)在22個月左右會發育成熟[4]。

2-3歲:

進入斷續的、簡單的、結構不完整的電報句階段,開始掌握輔音的清濁區別,開始出現有名詞、形容詞與動詞組合的三四個詞構成的較長句子,聽得懂比較復雜的句子,能以簡單句與人交流,以口語為主要表達工具而不是動作或哭鬧。

[注:語言發育除了注意孩子聽力水平,家長也要注重語言環境]

聽力損失的寶寶問題可能出在哪里?

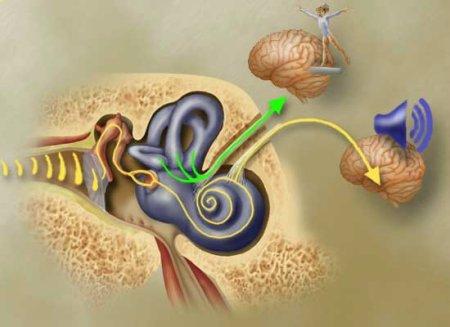

聽覺器官可分為外耳、中耳、內耳,各部分功能可簡單歸結為:外耳收集聲波、中耳傳遞聲波、內耳將聲波轉化成電信號并呈遞給大腦,最終由大腦整合成我們所能感知到的復雜信息。所以我們能夠順利感知到聲音信息離不開人耳各部分結構的完好功能。

[圖源:UTD]

對應于聽覺器官的各部分結構,聽力損失類型可大致分為以下幾類:

一、傳導性聽力損失

主要是由外耳、中耳的先天性畸形、感染、創傷、腫瘤等引起,較常見的有:耵聹栓塞、骨瘤、外耳道狹窄和/或小耳畸形、聽骨鏈畸形(如Treacher-Collins綜合征、Stickler綜合征、Beckwith-Wiedemann綜合征等[5])、急性或分泌性中耳炎、鼓膜穿孔、顳骨骨折、膽脂瘤、耳硬化等。

二、感音神經性聽力損失:可分為先天性與獲得性兩大類

1、先天性感音神經性聽力損失:又分為非遺傳性與遺傳性

1)非遺傳性:母親宮內感染(巨細胞病毒、風疹、梅毒、弓形蟲等引起)、內耳先天性畸形、外淋巴瘺等[6]。聽力損失可表現為進行性或遲發性,可在后期突然發病;

2)遺傳性:感音神經性聽力損失的兒童中有多達50%為遺傳性,其中有約80%屬于常染色體隱性遺傳,15%屬于常染色體顯性遺傳,2%屬于X連鎖遺傳,1%屬于線粒體遺傳[7-8]。遺傳性聽力損失可在出生時出現并持續加重,也可表現為遲發性、在年齡較大時才出現。

2、獲得性感音神經性聽力損失:可能的病因包括感染(細菌性腦膜炎是后天性獲得性聽力損失的最常見病因)、早產(極低出生體重<1500g)、嚴重高膽紅素血癥(達到或超過換血臨界值)、使用耳毒性藥物(如氨基糖苷類、袢利尿劑、化療藥物等)、持續的強聲暴露、腫瘤如聽神經瘤等[9]。

三、中樞性聽力損失:為聽神經或大腦皮層的功能障礙引起,比如聽神經病。

家長如何觀察可及時發現聽力損失的跡象?

1、新生兒聽力篩查:

寶寶出生后通常在48-72小時接受聽力初篩,初篩容易受耳道內殘留的胎脂、羊水或中耳殘留的積液等因素的干擾而呈現陽性,所以初篩陽性通常不意味聽力有異常。

大部分初篩陽性的寶寶會在第42天的復篩中順利通過,對于少數復篩仍陽性的寶寶后續還需接受一系列診斷性檢查,如果后續確診存在聽力損失的,會建議盡早針對性干預,包括但不限于佩戴助聽器、人工耳蝸植入以及后期的康復訓練等。

即使通過了新生兒聽力篩查,還是有聽力損傷發生的可能。

但初篩通過的寶寶聽力仍是有異常的可能,比如發病率極低的中樞性聽力損失(聽神經病)初篩就不會有陽性發現,此外在寶寶成長過程中還有可能會發生一些感染性、創傷性、腫瘤性、遺傳性、藥物性、噪音性等因素所導致的遲發性聽力損失,會在初篩通過之后的未來各個成長時期表現出來。

因此需要我們在日常生活中予細心觀察、及時發現寶寶聽力損失的跡象,尤其是早期較隱匿的輕-中度聽力損失。

2、注意這些聽力損失的跡象:

寶寶聽力損失的跡象,尤其是早期輕-中度聽力損失比較隱匿,寶寶聽力異常的可能表現有除了對照上述一般聽力發育規律,出現以下異常情況,需及時就醫:

1、幼齡時對突然的聲音幾乎沒有驚跳反射或停止正在進行的動作(如鬧鈴、關門聲);

2、1歲對日常生活中的聲音,如電視機、門鈴、說話聲毫無反應或反應遲鈍;或無搖頭、 揮手再見等姿勢;

3、1-1.5歲的學語階段始終沒有模仿聲音的行為;

4、2歲對動作、單詞無法模仿;

5、進入說話期仍未開口說話,或外人聽不懂寶寶說話;

6、只有在看著他人說話時才聽得懂一些,或需要多次重復才能明白他人的意思;

7、說話聲調過高,看電視音量過大;

8、常訴耳痛或耳內、頭內有異響。

若出現以上所列舉的任何一項情況,或在陪伴成長的過程中發現寶寶聽覺、言語、行為發育明顯晚于上面表格中的聽覺發育一般規律,或在日常生活中對寶寶的聽力發育水平有所懷疑或者懷疑寶寶聽力有問題時,就應及時就診耳鼻喉科并行相關檢查,可能包含有:一般查體、耳部檢查、聽力學檢查、言語測聽、行為測試、耳聾基因檢測及影像學等檢查[10-11],以明確病因并盡早行針對性地干預,避免/減輕聽力損失對寶寶生長發育造成的不可逆影響。

除了及時發現外,對于保護寶寶聽力我們還能做什么:

1、做好預防接種;

2、避免頭部撞擊傷;

3、避免使用耳毒性藥物如氨基糖苷類抗生素;

4、避免強聲暴露;

5、盡量預防感冒等。

以盡可能保護寶寶的聽覺正常發育不受意外干擾,最大限度給寶寶創造一個舒適安全高質量的成長環境。

[封圖來源:Unsplash]

參考資料:

[1]Yoshinaga-Itano C,Sedey AL,Coulter DK,et al.Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics. 1998;102(5):1161

[2]Vohr B,Jodoin-Krauzyk J,Tucker R,et al.Early language outcomes of early-identified infants with permanent hearing loss at 12 to 16 months of age.Pediatrics. 2008;122(3):535.

[3]Pimperton H, Kennedy CR.The impact of early identification of permanent childhood hearing impairment on speech and language outcomes.Arch Dis Child. 2012 Jul;97(7):648-53.

[4]Kishon-Rabin L,Taitelbaum R,Elichai 0,et al.Developmental aspects of the IT-MAIS in normal hearing babies.Isr J Speech Hear,2001,23(1):12-22.

[5]Pickett BP, Ahlstrom K.Clinical evaluation of the hearing-impaired infant.Otolaryngol Clin North Am. 1999;32(6):1019.

[6]Roizen NJ.Etiology of hearing loss in children. Nongenetic causes.Pediatr Clin North Am. 1999;46(1):49.

[7]G Grundfast KM, Atwood JL, Chuong D.Genetics and molecular biology of deafness.Otolaryngol Clin North Am. 1999;32(6):1067.

[8]Tomaski SM, Grundfast KM.A stepwise approach to the diagnosis and treatment of hereditary hearing loss.Pediatr Clin North Am. 1999;46(1):35.

[9]UpToDate:Hearing loss in children:Etiology.

[10]American Academy of Pediatrics, Joint Committee on Infant Hearing.Year 2007 position statement: Principles and guidelines for early hearing detection and intervention programs.Pediatrics. 2007;120(4):898.

[11]Kral A, O'Donoghue GM.Profound deafness in childhood.N Engl J Med. 2010;363(15):1438.

來源: 耳鼻喉科包偉晶

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

耳鼻喉科包偉晶

耳鼻喉科包偉晶