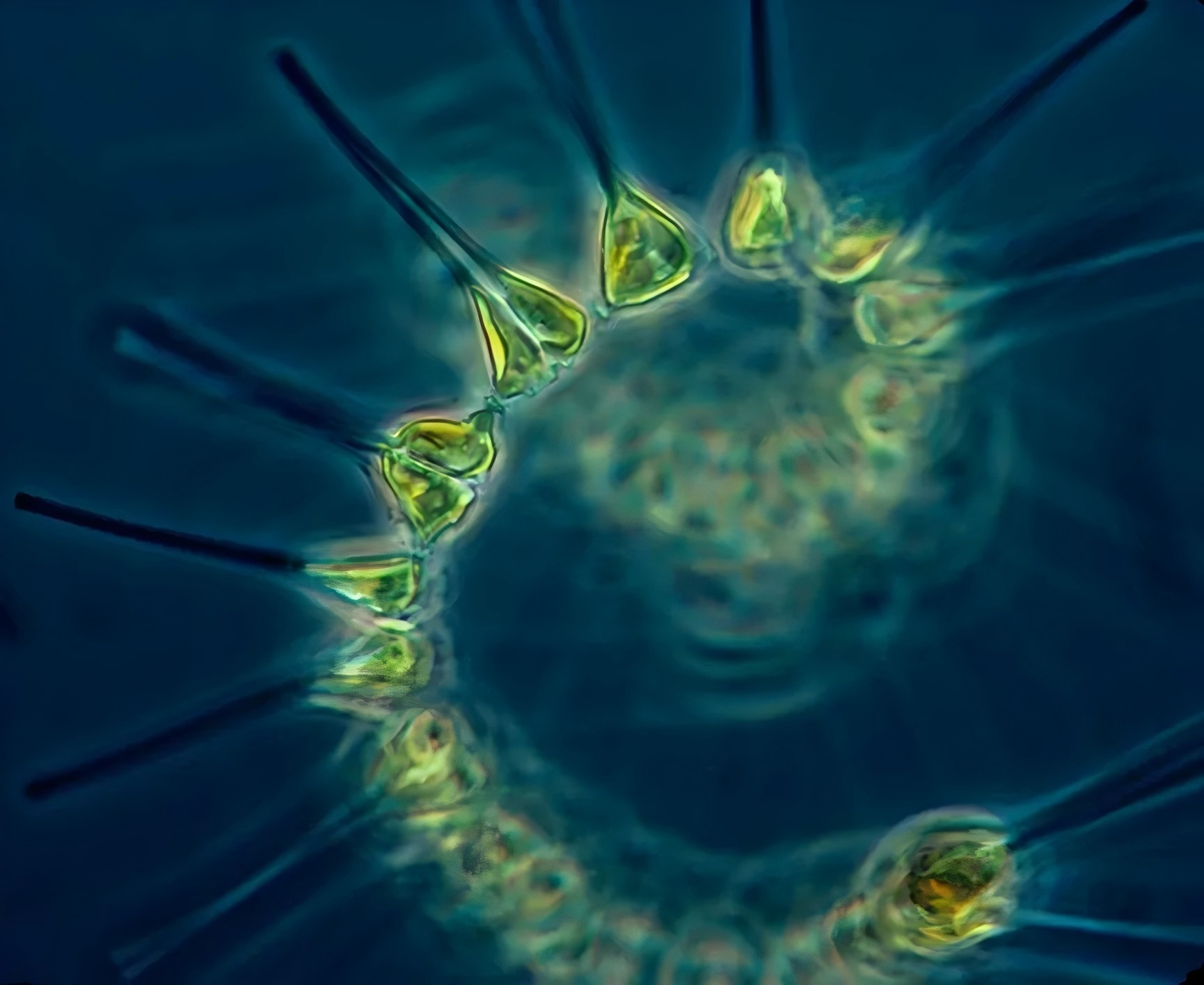

圖源:Wikimedia commons/public domain

在浩瀚的海洋中,有一種微小卻極為重要的生物——浮游生物。它們雖個體微小,但在海洋生態系統中扮演著不可或缺的角色。浮游生物構成了海洋食物網的基礎,同時在調節地球氣候方面也發揮著關鍵作用,它們通過儲存碳來幫助維持地球生態平衡。近期,一項由德國不來梅大學海洋環境科學研究中心(MARUM)和美國伍茲霍爾海洋研究所(WHOI)聯合開展的研究,通過分析全球海洋浮游生物的脂質組,揭示了它們如何適應不同的海洋環境。這項研究不僅為我們理解海洋生態系統的復雜性提供了新的視角,還展示了脂質組學在環境科學研究中的巨大潛力。

脂質是海洋生物細胞膜的關鍵組成部分,對于維持膜的流動性、介導營養物質吸收以及適應環境變化具有重要作用。盡管實驗室研究已經揭示了微生物,如細菌和藻類,如何通過改變脂質來適應環境變化。比如,當溫度下降時,微生物會增加脂質中的不飽和脂肪酸,讓細胞膜保持柔軟,防止因為溫度低而變得太硬。但在自然海洋環境中,浮游生物的脂質組,包括脂質的種類和數量是如何適應環境變化的仍知之甚少。此前的研究表明,海洋浮游生物的脂肪酸不飽和度(簡單來說,就是脂質的“軟硬程度”)和海洋溫度有關系。溫度越高,脂質越“軟”;溫度越低,脂質越“硬”。但具體是怎么變化的,還有哪些其他因素會影響脂質組,這些都需要進一步研究。

研究人員重新分析了2022年由WHOI發布的關于海洋浮游生物脂質分布的大型數據集,該數據集涵蓋了來自大西洋、北太平洋和南極海洋的930個樣本,樣本采集深度從海面到400米深,涉及3164種脂質。研究采用了加權基因共表達網絡分析(WGCNA),這是一種常用于基因組學的方法,能夠將功能相關的基因分組為模塊,并與特征和環境因素建立聯系。通過這種方法,研究人員能夠識別出具有相似分布模式的脂質簇(ELs),并進一步分析它們與環境因素的關系。

研究結果顯示,浮游生物的脂質分布與其生存環境密切相關。在寒冷的極地和亞極地海洋中,浮游生物展現出最高的脂質多樣性。為了保持細胞膜的流動性,它們采用了多種策略,例如縮短脂肪酸鏈。相反,在熱帶和亞熱帶海洋表層,浮游生物表現出非磷脂類物質的富集,這可能是對溫暖溫度的響應,并可能對生物泵的元素化學計量比產生影響。在這些區域的次表層,高度不飽和的脂質富集,表明浮游植物適應了低光照條件,并為熱帶和亞熱帶海洋食物網貢獻了不飽和脂肪酸。

研究人員識別出16個結構不同的脂質簇,它們在全球海洋的不同地理和垂直分布中表現出顯著差異。例如,EL1和EL8在極地海洋中最為豐富,而EL7和EL16在熱帶和亞熱帶海洋中更為常見。在垂直分布上,某些脂質簇的最大相對強度深度與深層葉綠素最大值(DCM)深度一致,表明這些脂質簇可能與浮游植物的光適應有關。

研究還發現,隨著溫度的升高,脂質中脂肪酸鏈的平均長度逐漸增加。這種趨勢在飽和脂肪酸(SFAs)和多不飽和脂肪酸(PUFAs)中均有所體現。這表明,除了脂肪酸不飽和度的變化外,鏈長的變化也可能是浮游生物適應溫度變化的普遍策略。

在熱帶和亞熱帶海洋表層,非磷脂類物質的富集與溫度的關系尤為顯著。當水溫升高時,這些非磷脂類物質會變得更多,尤其是兩種糖脂類物質:MGDG和SQDG。這可能說明,在溫暖的環境中,某些浮游植物更容易生存和繁殖,這些物質可能幫助浮游植物在高溫和強光下更好地進行光合作用。

在熱帶和亞熱帶海洋的次表層,也就是比表層更深一點的水層,研究發現與表層相比,某些脂質簇(如EL8和EL16)的相對強度顯著增加,尤其是那些富含葉綠體脂質的簇。這表明,次表層可能是熱帶和亞熱帶海洋中多不飽和脂肪酸的重要儲存庫,這對于海洋食物網中的營養傳遞具有重要意義。

這項研究通過結合環境脂質組學和數據科學,揭示了浮游生物如何通過調整脂質組來適應不同的海洋環境。隨著全球氣候變化的加劇,海洋環境也在不斷變化。浮游生物作為海洋生態系統的基礎,其適應能力的研究對于預測和應對未來的海洋環境變化具有重要意義。研究人員表示,未來的研究可以進一步探索浮游生物在不同環境壓力下的適應機制,以及這些機制如何影響整個海洋生態系統的結構和功能。此外,結合多學科的研究方法,如基因組學、蛋白質組學和生態建模,將有助于更全面地理解浮游生物在海洋生態系統中的角色。

本文僅代表資訊,供讀者參考,不代表平臺觀點。

編譯 | Sara

審核 | YJ

排版 | 綠葉

參考鏈接略

來源: 海洋與濕地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國綠發會

中國綠發會