海洋也能被“預報”?

當我們談起預報,第一時間想到的可能是天氣。很多人出門前都有看天氣預報的習慣,是晴還是雨?要不要帶傘?氣溫幾度?風大不大?

可你有沒有想過,海洋也可以“預報”?

事實上,海洋預報并不是一個新詞,它的歷史甚至早于天氣預報。但比起每天頭頂的天空,腳下的這片大海,要難對付得多。它龐大、深邃、流動緩慢,卻能積蓄起摧毀一切的力量。而要“聽懂”這片海的語言,背后是一整套精密的科學體系。

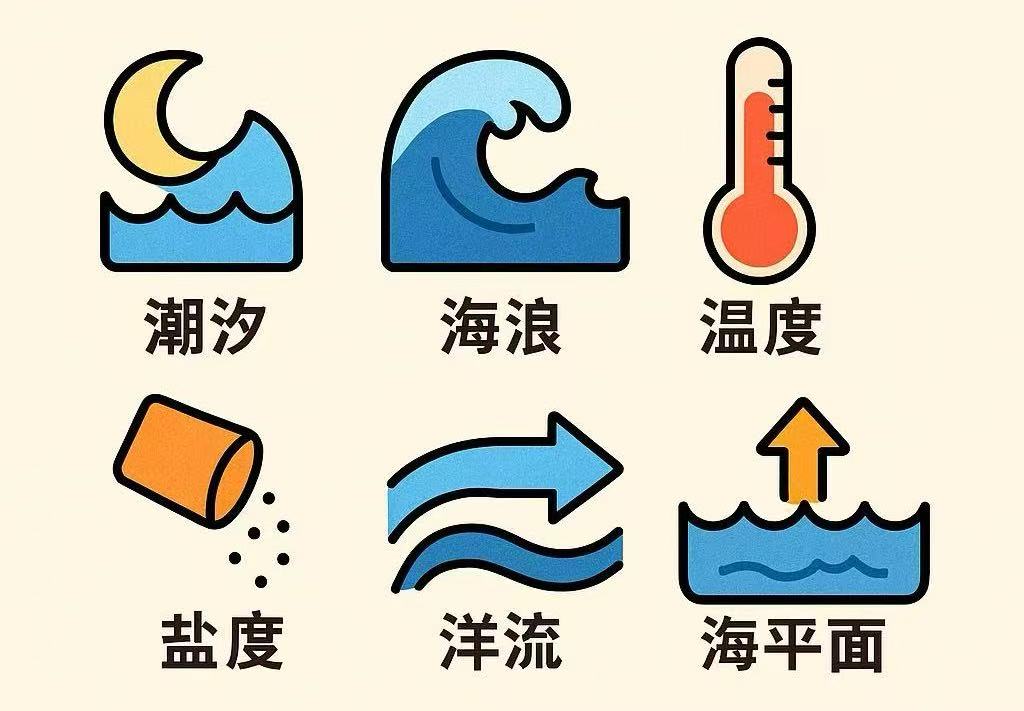

海洋預報,是通過觀測、建模與計算機模擬,對海洋中的潮汐、洋流、溫度、海浪、鹽度和海平面等變化趨勢進行預測的一項高技術工作。它幫助我們提前了解大海的“脈動”,在航運、漁業、防災減災等領域都發揮著重要作用。

一次預報,扭轉一場戰爭

海洋預報在航海、漁業、災害預警,甚至戰爭中,它都扮演著不可或缺的角色。

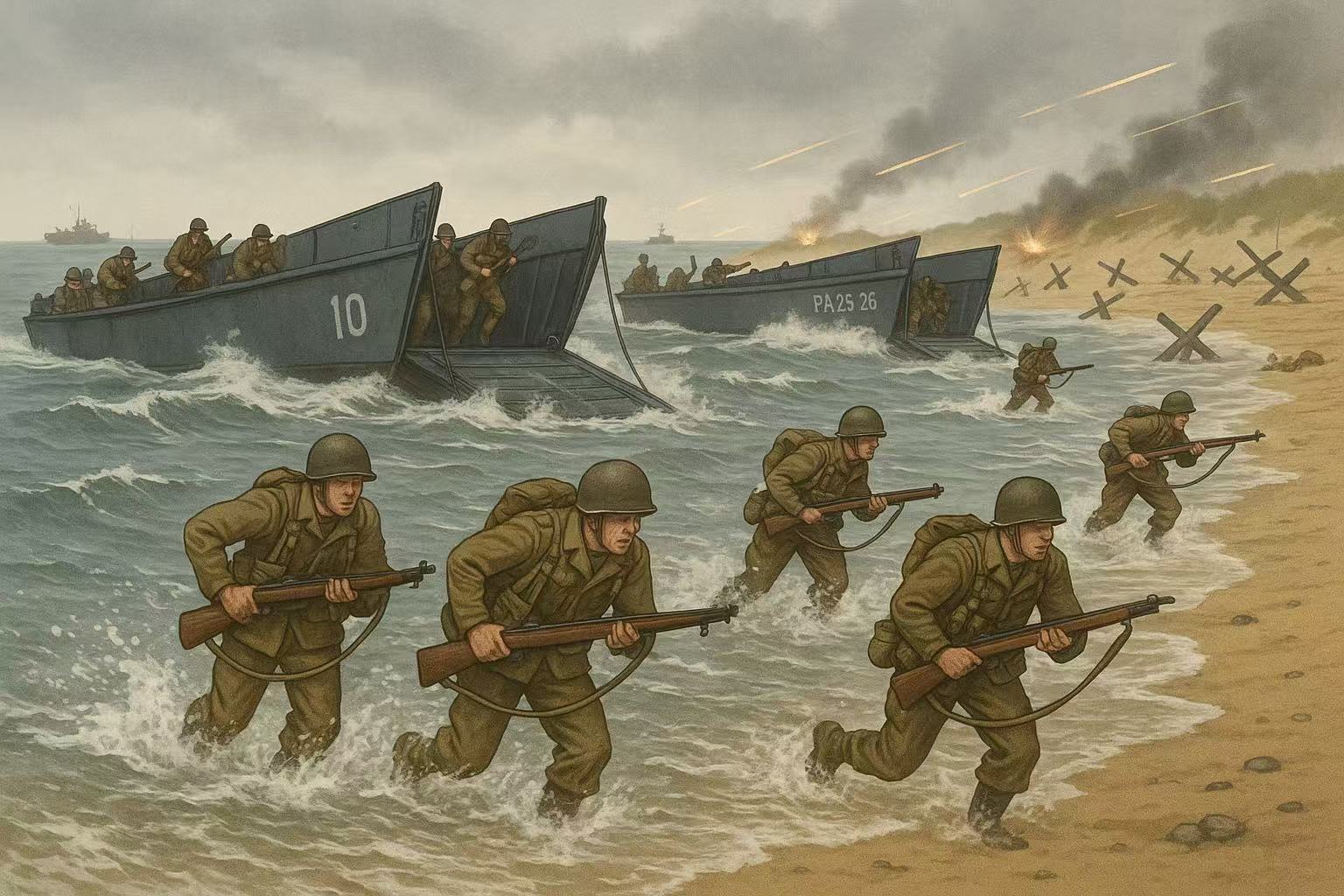

1944年6月,二戰進入關鍵階段。盟軍計劃從英吉利海峽跨海登陸法國,實施“諾曼底登陸”。這不是簡單的海灘沖鋒——登陸當天15萬人參與戰斗,5000艘戰艦、1300架運輸機,空降、轟炸、炮擊……每一步都對氣象和海況提出了嚴苛要求。如果低云遮蔽,轟炸機將無法精確投彈;若風高浪急,登陸艇可能傾覆在海面。登陸計劃的成敗,很大程度上取決于對天氣和海況的精準預報。

當時,盟軍氣象組憑借分布在大西洋上的觀測船只、雷達氣球及收集了很多關于風速、風向、氣壓、波浪高度等海況數據。盟軍氣象專家通過對風暴路徑、海況、云層與潮汐數據的反復分析與繪圖,判斷出一個罕見的短暫“天氣窗口”。風浪會短暫減弱,云層稍有裂縫,剛好夠飛機起飛、艦隊靠岸。這其中盟軍的預報關鍵就在于風暴過境后24小時內,海上風力迅速減弱,浪高從原來的近2米下降到1米左右,滿足艦船靠岸條件。這使得6月6日早晨具備登陸條件,而6月7日風浪又再次增大,錯過就再等半月。

而德軍由于缺乏大西洋的關鍵氣象數據,誤判風暴將持續多日,認為盟軍不可能在此期間發起進攻。許多高級軍官因此離崗休整,其中包括諾曼底防線的總指揮隆美爾。這一“海浪”判斷誤差,成為改變戰爭節奏的隱秘力量。隨后,盟軍成功登錄諾曼底,成為二戰轉折點。美軍指揮官稱這場海洋預報的作用“抵得上一整個加強師。”

聽懂大海的心跳

海水是流動的,有起伏、有變化,它的節奏就像一顆龐大而深沉的“心臟”。科學家通過觀測、建模和計算,努力去“聽懂”這顆心跳。和天氣預報相比,海洋預報要“沉默”得多。沒有云朵的翻滾、沒有風聲的呼嘯,甚至看不出有什么動靜。但這正是它神秘又強大的地方。想預報海洋,就得先知道它“在想什么”。

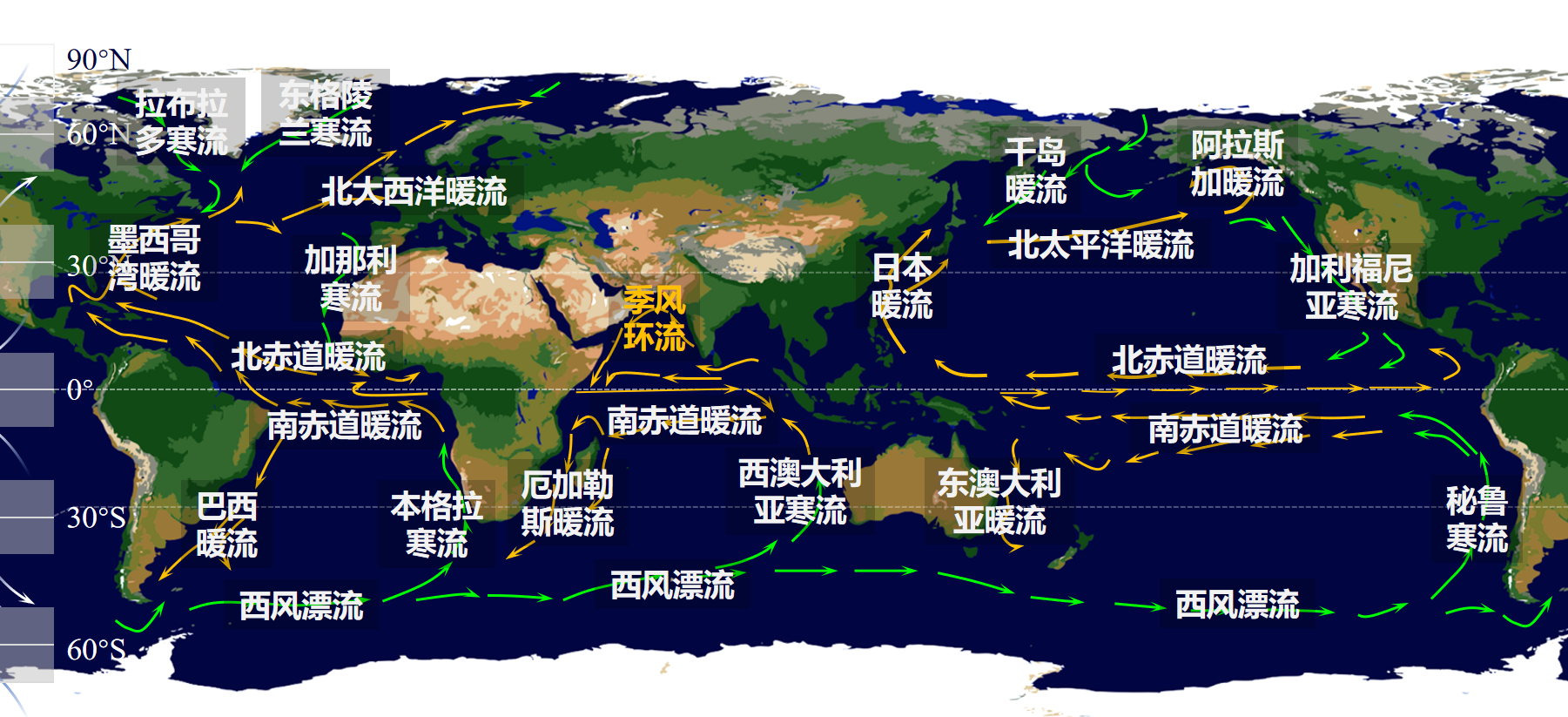

海洋預報的內容非常豐富。它不僅包括我們熟知的潮汐——那是月亮和太陽牽引下的海水起落;還包括海浪——風吹起的涌動波紋;更有水溫與鹽度,這些決定了海洋的“體質”;還有海平面高度的變化,甚至預警海岸是否會被淹沒。最常見的還包括洋流——海水在地球上緩慢而強勁的遷徙旅程。

海洋也有高速公路和小巷弄

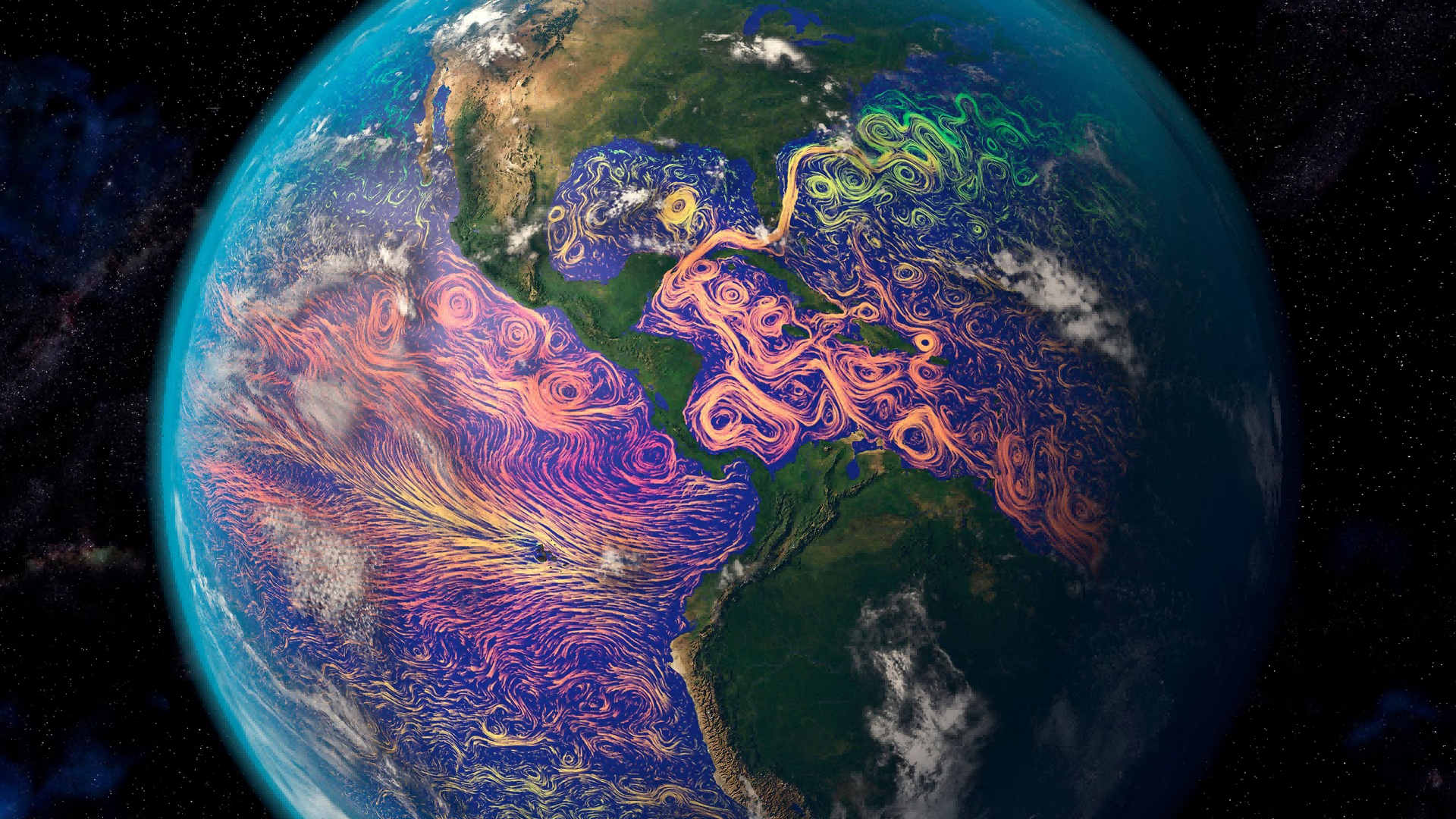

就像人類的城市有高速公路、小巷弄,海洋的流動也分許多“層級”。

最宏大的,是被稱為大尺度環流的“洋流高速路”。比如著名的黑潮,是太平洋上一股強勁暖流,就像一條熱能傳送帶,把溫暖從赤道送往高緯度,是氣候變化和季風系統背后的隱形推手。這些大尺度洋流延伸動輒幾千公里,常年穩定流動,持續時間長達數十年,是維持地球氣候平衡的重要力量。

稍小一些的是中尺度環流,你可以把它想象成大海中的巨大旋渦。這些旋渦有時看不見,卻能將浮游生物聚集,形成漁場;也可能悄悄把海面上的污染物卷入深海。這類環流像大海里的漩渦城市,寬達幾十公里,活躍時間在幾天到幾個月之間,是海洋中最具活力的角色之一。

再往下是次中尺度環流,它們個子小卻本事大。常常出現在冷熱水交界地帶,它們像水下的小旋風,能把深海的養分拽上來,造成海水顏色變化,甚至有可能引發赤潮。科學家近年越來越關注這些“小角色”,因為它們是生態系統變動的重要觸發器。

最細微的,是微尺度過程。這是一種我們幾乎看不到的攪拌和混合,像無數個小精靈在水中跳舞。它們影響海水的溫度分布、氣體交換,是連接海洋和大氣的重要通道。

大海,從不孤單,它和世界的每一個角落,都在悄悄相連。洋流不斷地把熱量、養分與生命的種子,從一片海洋帶向另一片,從赤道輸送到極地,從深海送往陽光灑落的淺灘。海水密度是空氣的1000倍,流動緩慢但推力巨大。一個海流即使只有每秒1米的速度,也可能比臺風更具能量。因此,海洋預報既緩慢又強大,既隱秘又深遠。

海洋的耳與眼:從浮標到衛星遙感

我們靠什么“聽懂”大海?要把這么多層次的變化預測準確,并不是一件容易的事。觀測,是一切的起點。為了預測大海的脈動,科學家們首先要收集大量真實的海洋數據。海洋不像陸地那樣布滿觀測站,它深沉、龐大、反應緩慢。科學家必須借助衛星遙感、漂浮浮標、水下滑翔機等工具,才能收集到關鍵的數據。但這些設備昂貴、分布稀疏,仍不能覆蓋整個海洋。海洋觀測在過去20幾年里經歷了迅速發展。自動水下觀測平臺跨越式發展,但觀測區域和時間非常有限。

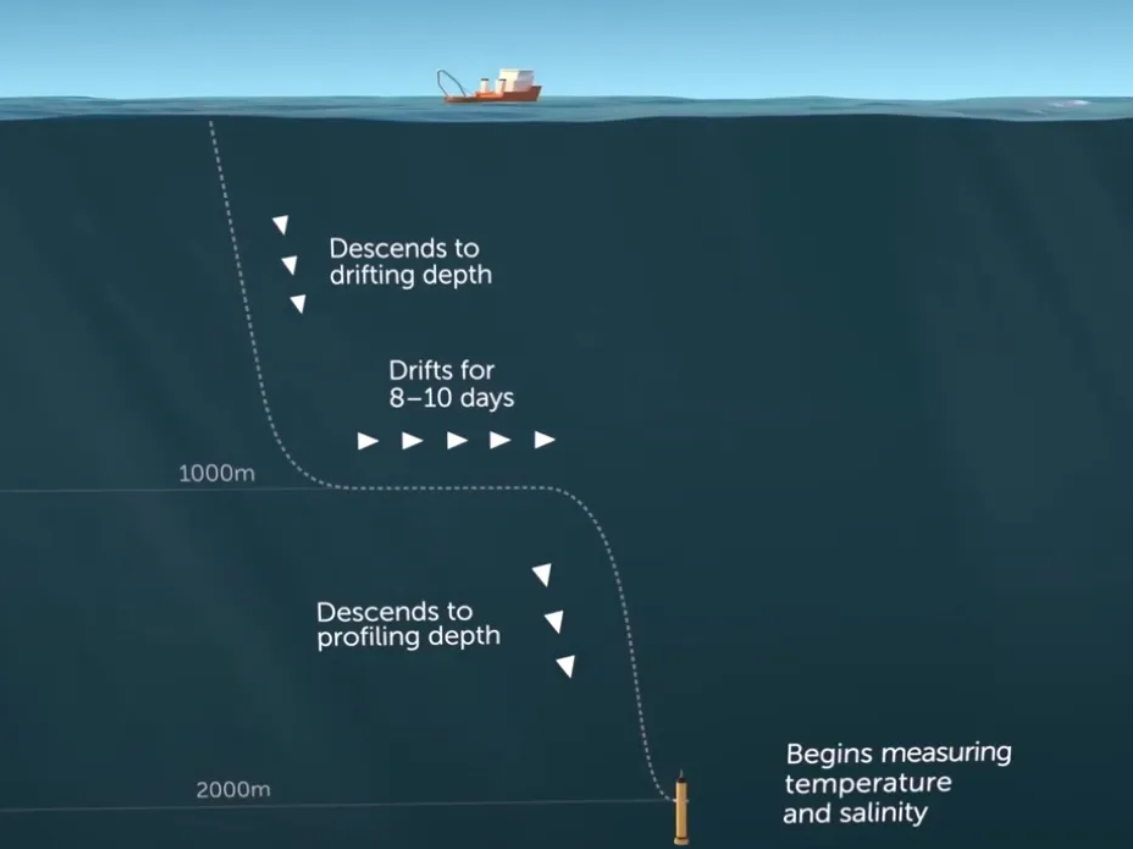

在今天的海洋里,悄悄漂浮著一支神奇的“海洋偵察隊”——它們不是船,也不是潛水員,而是一群叫做“阿爾戈浮標”的小小探測器。全球海洋中已經布設了將近4000個阿爾戈浮標,它們就像是大海里的智能漂流瓶,能靠自己調整浮力,悄悄潛入海洋深處,有的甚至能潛到幾千米以下。這些浮標不是來“游泳”的,而是來“聽診”的:它們會記錄水溫、鹽度、含氧量,甚至是海里漂浮的微小植物,然后每隔5到10天浮上海面,把收集到的數據通過衛星“打包寄回地球”,再沉回水下,繼續下一輪的“海中巡邏”。

雖然ARGO浮標已達4000臺業務運行,但還遠遠不能滿足海洋預報要求。

此外,還有能自由上下潛行的水下滑翔機,悄然穿行在海水深處,探測溫鹽結構和洋流特征。除了這些“專業選手”,科學家還借助自然界的幫手——海豹、鯨魚、海龜等海洋動物。通過在它們身上安裝微型傳感器,人類得以進入冰蓋下方或極地深海這些艱難抵達的區域,獲取寶貴數據。此外,還有固定在海底的深海觀測站,用于長期監測地震、冷泉、深海生態變化;海岸雷達,能遠距離測出近岸海流;船只上投放的CTD儀器,用來獲取不同深度水層的精細剖面;甚至志愿商船也在執行日常航線的同時,承擔起海洋觀測任務。在科技飛速發展的今天,衛星遙感、無人船、無人機也加入這場“海洋監聽行動”。這些多維度、多手段的協同系統,正在悄無聲息中改變我們對海洋的理解,也成為應對氣候變遷與極端災害的關鍵科技力量。

海洋預報的挑戰與機遇

如果說浮標是“海上的耳朵”,那么衛星遙感就是“太空中的眼睛”。遙感技術通過接收海面反射或發出的電磁波,來獲取海洋的溫度、顏色、波浪、海平面高度等信息。經過幾十年的技術發展,如今已經能測量出精確到幾厘米的海表變化。

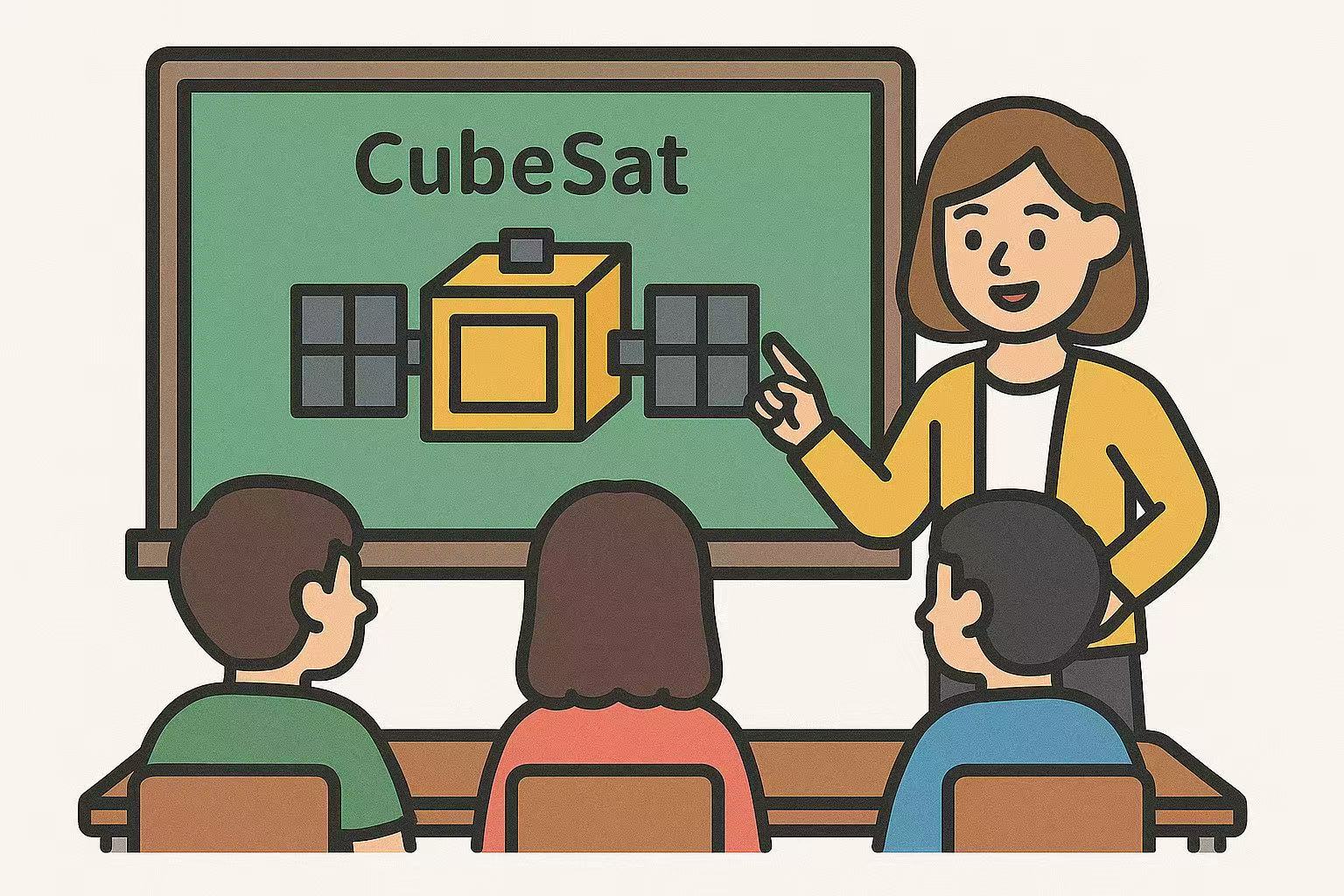

上世紀70年代,第一批搭載海洋高度計的衛星(如GEOS-3、SEASAT)測高誤差高達1米,難以解析幾十厘米級別的海面起伏,也就無法準確推導洋流結構。直到1992年,TOPEX/Poseidon衛星將誤差縮小到2~3厘米,全球海洋環流與預報系統才真正具備數據支持。今天,而更小巧、低成本的微小衛星也正逐步進入教育與科研應用,拓展海洋觀測的新方向。

我國在海洋預報領域起步較晚,一度在觀測手段與模型技術上與歐美發達國家存在差距。比如2011年,日本福島核電站事故發生后,放射性污染物進入海洋,引發了公眾對海水污染擴散的關注。當時,我們雖啟動了相應預報模式,但受限于數據來源和系統能力,尚無建立起完善的實時海洋預報系統,只能參考國際通用模型,開展本地化預測嘗試。由于缺乏自主的實時數據與完整模型,難以在國際科學討論中提供有力支持。

這也促使我國更加重視海洋觀測和數值預報的建設。目前,我國已建成由海洋觀測站、海洋調查船(志愿觀測船)、海洋浮標、雷達觀測站、飛機(無人機)和遙感衛星等組成的海洋立體觀測網絡,獲取了大量海洋水文和氣象觀測數據,為海洋防災減災、海洋環境保護、海洋科學研究和應對全球氣候變化等做出巨大貢獻。

近年來,隨著科技的進步與戰略需求的提升,一系列新的系統正在建設之中。國內科學家正在構建一個名為“海洋孿生系統”的超級模型:它將觀測數據與模擬系統實時融合,生成“海洋的數字雙胞胎”,實現更精細、可視化的動態預報。這個系統不僅能預測海流和溫度,還能模擬污染物擴散、海洋生態變化,甚至未來可能用于災難預警和漁業管理。

中國海洋科學,正在追趕并接近國際前沿。

小實驗也能連接大海洋:走進科學課堂

你可能想不到,如今已有中學生參與小衛星研發項目。在美國,一些高校乃至中學,學生們參與制作立方體小衛星(CubeSat),送入太空進行海洋與氣象觀測。而在中國,也已有大學和研究所開始布局相關教育計劃。復旦大學小衛星的發展與應用,探索衛星遙感設計、運行,觀測反演到應用的各個環節。與此同時,人工智能也正在走進海洋預報。AI可以整合浮標、衛星、無人機等多源數據,提升模型精度,讓海洋不再是“黑匣子”,而成為可以被“理解”的系統。

著名大氣與海洋科學家李志錦認為,“眼高手低”常被批評為理想高遠卻缺乏實踐能力,但在科學教育中,學生恰恰要‘眼高手低’,目標要高,入手要低。”

中國學生普遍聰明,理解能力強,但在實際動手、解決問題方面,略遜一些發達國家同齡人,尤其在早期缺乏實踐訓練。因此,我們需要鼓勵孩子們擁有探索深海、理解地球系統的遠大目標,同時也要為他們提供具體、可操作的起點:動手做一張洋流分布圖、設計一個浮標模型、模擬一個海浪的傳播過程……從小實驗開始,構建對科學的信任與興趣。越來越多的學校和教育機構也在嘗試將真實科學問題引入課堂,讓學生不只是“讀懂科學”,而是“參與科學”。

在我們腳下,海洋從不沉默。它以浪涌、洋流、溫度、鹽度等方式訴說著地球的節奏。而預報,就是傾聽這些脈動、理解它們背后規律的過程。從諾曼底的風浪判斷,到今天的衛星模型預測;從阿爾戈浮標的深潛數據,到數字孿生的仿真模擬,每一步進展,都是我們認知海洋、保護未來的努力縮影。面對氣候變遷與極端天氣,我們更需要這樣的科學武器,也更需要一代代年輕人投身其中,去理解、去參與、去創新。

讓我們一起——讀懂海洋,預見未來。

作者簡介:周甜,科普創作者,專注博物館教育與科學傳播,愿用文字點亮好奇,用故事講述科學。

來源: 中國航海博物館 周甜

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航海博物館 周甜

中國航海博物館 周甜