系統性紅斑狼瘡(systemic lupus erythematosus, SLE)是一種多因素、病因復雜的自身免疫性疾病,形象地說,就如同人體免疫系統 “叛變”,調轉矛頭攻擊自身組織與器官 。其癥狀表現多樣,病程進展復雜,且在女性群體中高發。尤為棘手的是,SLE 早期癥狀隱匿,往往在患者毫無察覺時,器官損傷已悄然積累。因此,實現 SLE 的早期風險預測與精準分層,對疾病的有效管理與預防至關重要。

蛋白質組學聚焦于研究人體成千上萬種蛋白質,致力于繪制蛋白質 “全景圖譜”。作為連接遺傳與疾病表型的 “中間橋梁”,它助力科研人員深入剖析復雜疾病(如 SLE)背后遺傳或非遺傳風險因素的作用機制,宛如借助顯微鏡洞察基因調控背后的精細奧秘。然而,目前學界對于大規模蛋白質組學特征與 SLE 發病風險間的關聯,仍缺乏深入認知,即尚未明確蛋白質水平的動態變化對 SLE 發病的預示程度。但可以確定的是,深入挖掘蛋白質組學數據,有望揭示全新的疾病機制,鎖定關鍵 “樞紐蛋白”,為研發 SLE 新型療法提供突破口。

(圖片來源于網絡,版權歸原作者)

針對這一研究空白,南方醫科大學南方醫院國家腎臟病臨床醫學研究中心展開了相關工作,研究成果發表于《Rheumatology》雜志。此項研究依托約 3000 種血漿蛋白質數據,成功構建出由 22 種蛋白組成的模型,該模型在預測 SLE 發病風險方面成效顯著。南方醫院國家腎臟病臨床醫學研究中心秦獻輝教授為論文通訊作者,博士研究生楊思思為第一作者 。

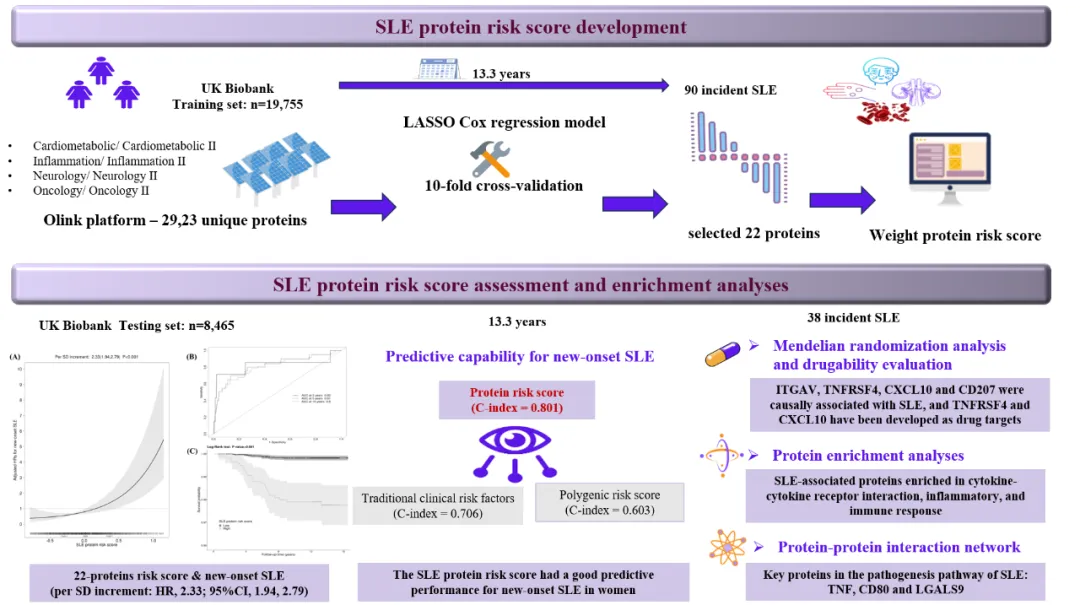

研究團隊納入 28,220 名基線時未患 SLE 的女性參與者,并將其隨機分為訓練集與測試集。在訓練集中,研究人員精準篩選出 22 種與新發 SLE 緊密相關的蛋白質,并以此構建血漿蛋白質預測模型。經檢驗,該模型在測試集(C 指數 = 0.801)與訓練集(C 指數 = 0.819)中均展現出良好的 SLE 風險預測能力。與現有的基因風險模型(C 指數 = 0.638)及臨床風險預測模型(C 指數 = 0.706)相比,此蛋白質模型優勢顯著,極大提升了預測效能。

通過對這 22 種蛋白質開展富集分析與網絡分析,研究人員進一步明確,TNF、CD80 和 LGALS9 是 SLE 候選蛋白相互作用網絡中的核心蛋白(見圖 1)

圖1 研究結果示意圖

研究團隊還對這 22 種蛋白進行孟德爾隨機化及藥物靶點分析,結果顯示,ITGAV、TNFRSF4、CXCL10 和 CD207 這 4 種蛋白與 SLE 存在直接因果關聯。值得注意的是,TNFRSF4 和 CXCL10 已作為癌癥與自身免疫性糖尿病的藥物靶點,極有可能被重新開發,應用于 SLE 的臨床治療。

在臨床實踐中,血液樣本采集簡便易行,血漿蛋白檢測具有高度客觀性、可量化性以及操作便捷性。相較于傳統依賴患者自我報告、醫療記錄,或需多次繁復檢查的臨床危險因素收集方式,血漿蛋白檢測在大規模人群篩查中優勢盡顯,能夠快速、精準輸出關鍵信息,規避冗長繁瑣的評估流程。

綜上所述,本研究證實,僅需一項簡單的血漿蛋白檢測,即可高效預測 SLE 發病風險。這為 SLE 風險預測開創了全新、便捷的方法,特別適用于大規模人群篩查與早期風險識別。借助該方法,不僅能夠助力患者在疾病早期及時干預,還能有效降低疾病進展引發的長期損害,顯著改善患者預后。

參考文獻:Yang S, Zhang Y, Ye Z, et al. Plasma proteomics for risk prediction and identification of novel drug targets in systemic lupus erythematosus. Rheumatology (Oxford). Published online January 30, 2025. doi:10.1093/rheumatology/keaf055

編輯 | 楊思思 梁曉龍

審核 | 秦獻輝 張園園

來源: 腎臟健康促進研究

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

腎臟健康促進研究

腎臟健康促進研究