如今的天氣預報,似乎越來越精準:說刮風就刮風,說下雨就下雨。然而每次極端預警一出,超市貨架不分冷熱葷素,即時清空,天氣預報的購買號召力堪比雙十一。反應慢一點的,只能看著手機屏幕上的“已售罄”黯然神傷……

我們明明“提前知道了”,卻仍在極端天氣這場“考試”中,表現得慌里慌張。

而問題在于,這樣的“天氣考試”很可能會越來越頻繁。研究表明,我們正在步入一個天氣節奏失序、極端波動頻發的時代。曾經十年一遇的大事件,未來可能年年上演。

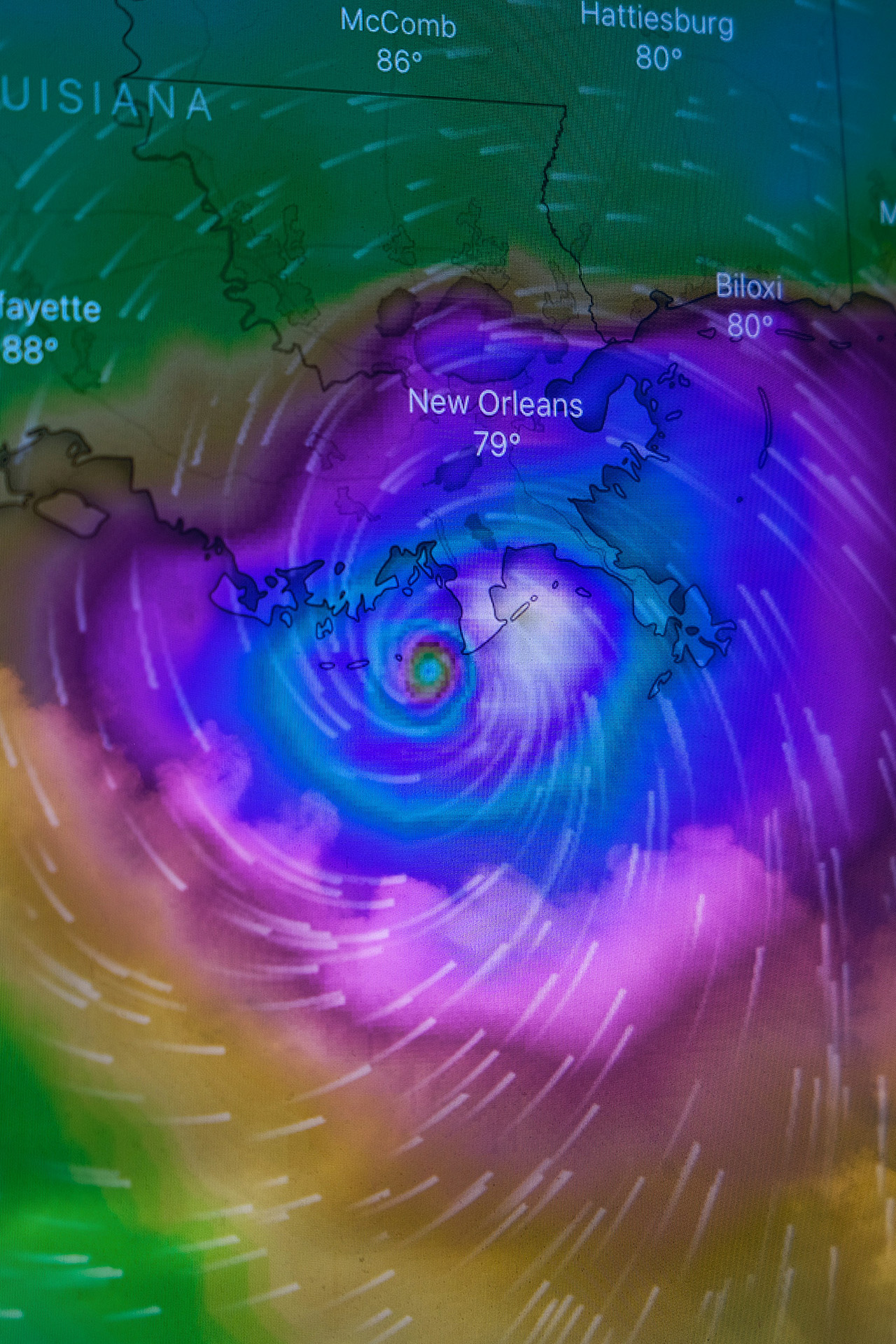

圖片來源:Brian McGowan,Unsplash。

歡迎來到“氣候鞭打”時代!

我們對天氣的理解,曾建立在相對線性的節奏上:春暖花開、夏雨成行、秋風漸涼、冬雪皚皚。但如今,這種“有序”的天氣模式正在被頻繁打破。

2025年1月,美國加州爆發了一場異常嚴重的山火,造成至少30人死亡,超20萬人疏散,1.8萬座建筑被摧毀,經濟損失高達2500億美元。這場災害的成因并非單一干旱,而是一連串極端天氣切換的疊加效應。2023和2024年,當地降水異常豐沛,地面植被瘋長;而2025年年初氣溫驟升、降雨減少、強風頻現,使得原本旺盛的植被迅速枯死并轉化為易燃物,最終釀成大禍。

這種氣候狀態在兩個極端之間快速劇烈切換的模式,被稱為“氣候鞭打效應(Climate Whiplash)”。從極旱驟轉暴雨,從熱浪陡變寒潮,或者暴雨剛過又迅速轉入高溫干蒸期。氣候在一個極端和另一個極端之間反復橫跳、劇烈波動,正如一根被大力甩動的鞭子,猛然擊碎我們曾經對天氣的常規認知。

《自然·地球環境評論》研究指出,自20世紀中期以來,全球氣候鞭打事件頻率已經上升了31%至66%;如果全球升溫達到3℃,陸地地區的鞭打頻率可能激增超過113%。

“氣候鞭打效應”形成的科學機制與全球變暖密切相關。隨著氣溫上升,大氣的水汽承載能力顯著增強——按照熱力學原理,每升高1℃,大氣可儲存的水汽量會增加約7%。這意味著,當雨季來臨時,雨會下得更大、更急、更猛,形成暴雨概率增大;而在旱季,大氣“吸水”能力同樣增強,地表水分蒸發加劇,干旱更加嚴重。

這種變化不僅導致極端狀態變得更加極端,還大幅縮短了兩個狀態之間的過渡時間,使氣候系統進入“突變節奏”。 從亞洲季風區到非洲之角、中東干旱地帶,多個地區都報告了“旱—澇—旱”模式高頻交替的現象。與此同時,大氣環流的穩定性也遭受沖擊,副熱帶高壓系統和極地渦旋變得更加不穩定,使得原本有規律的風帶、降水帶被扭曲,城市運行、農業節奏隨之打亂。

但最令人擔憂的,不只是“氣候鞭打”這根鞭子越來越猛,而是:這一切將深刻改變我們下一代人的人生體驗。

圖片來源:dayong tien,Pexels。

α世代的熱浪人生

不遠的將來,熱浪將不再是新聞中的氣象異常,而是見怪不怪的新常態。尤其是對于2020年出生的孩子們而言,極端高溫將如影隨形,貫穿一生。

根據2025年發表在《自然》雜志上的研究,2020年出生的一代人,其一生中經歷極端熱浪次數,是1960年出生者的數倍甚至十倍。不同升溫路徑下,這一代人所面臨的“前所未有氣候暴露”(Unprecedented Lifetime Exposure,簡稱ULE)呈現出驚人的風險梯度:

(1)1.5°C升溫情境下,全球2020年出生人口的52%(約6211萬人)將經歷前所未有的極端熱浪。

(2)2.7°C升溫情境下,這一比例上升至83%(約1億人)

(3)若升溫達到3.5°C,則92%的2020年出生者(約1.11億人)將經歷遠超以往的極端熱浪。

如果具體點,我們以一個2020年出生在比利時首都布魯塞爾的孩子為例:在沒有全球變暖的世界中,他一生中(按80歲計算)通常會經歷大約3次熱浪,最極端也不會超過6次,相當于13年一次。然而,如果全球升溫達到3.5℃——這種情景現在看還是很有可能的——他將經歷26次熱浪,3年一遇。這意味著,他在一生中經歷的極端氣候事件數量,已經超越了前工業時代99.99%的人,仿佛一場“前所未有”的熱浪生存挑戰賽。

這不僅代表著頻率飆升,更象征著人生質量的顯著下降。而且,極端天氣也并非只有極端熱浪這一項,還包括干旱、洪水、作物歉收、熱帶氣旋和野火等一共六種類型。

更深層的問題在于,這一代人面臨的氣候風險并非他們自己造成,而是一份代際不公的沉重賬單。2020年出生的孩子,其人均歷史碳排放幾乎為零,卻要在一生中承受高頻熱浪的沖擊;而導致升溫的絕大部分碳排放,發生在他們出生之前……

圖片來源:Kelly Sikkema,Unsplash。

當熱浪成為常態……

讓我們想象2050年的某個夏日,40℃高溫下,孩子們無法在戶外安心玩耍,游樂設施因高溫暫停運行,冰淇淋在5分鐘內融化成糖漿,沙灘踩上去如同火炭……

這些“幻想”似乎有些遙遠,但實際上,熱浪時代或許已提前抵達。在許多熱帶和溫帶地區,這些高溫場景已不是“可能”,而是現實的早期版本。

2023年,美國亞利桑那州鳳凰城陷入一場前所未有的高溫災難——從6月30日至7月30日,連續31天日最高氣溫超過110華氏度(約43.3℃),打破1974年保持了將近半個世紀的紀錄。而夜晚也未曾“降溫”:7月10日至25日,最低氣溫從未低于90華氏度(約32.2℃),7月19日更是高達36.1℃,創下鳳凰城歷史最高夜間氣溫。這場熱浪重創當地公共健康系統,醫院接診中暑病人激增,燒傷科甚至收治了因赤腳踩上地面而嚴重燙傷的患者。

而在另一端,2020年東京奧運會(實際推遲至2021年舉辦)期間,面對高溫酷暑,組委會不得不臨時安排“強制降溫暫停”——噴霧冷卻、冰袋冷敷、調整賽程,成為比賽常態。

這些“早到的未來”正在警告我們:全球變暖帶來的后果,絕不僅僅是“出汗難受”那么簡單,而是涉及生理、醫療、經濟、教育、就業等方方面面。

研究指出,隨著氣候變暖,熱浪致死率呈指數級增長。2010年至2018年間,全球因高溫直接致死人數已增長54%,而這種趨勢將在α世代身上繼續放大。嬰幼兒、老年人、戶外勞動者、無空調人群,將成為最脆弱的群體,且熱浪將加劇社會不平等,因為低收入群體往往缺乏空調、防暑設施或靈活工作安排。

除了公共健康系統面臨巨大壓力,熱浪也在悄然重塑我們的社會機制與生活方式。未來城市或許將不得不圍繞“避熱”重新進行設計規劃:白天活動被夜間經濟取代,商場與夜市延長營業至深夜;可穿戴設備新增“高溫預警”功能;城市規劃中大量引入綠色廊道與遮陰設施。

與此同時,一些新興職業也正在悄然崛起。世界經濟論壇《2025年未來就業報告》指出:“氣候變化適應將成為全球就業增長的第三大驅動力,預計到2030年將新增500萬個凈就業崗位。”除了報告中提到的可再生能源工程師、自動駕駛汽車專家等增長迅速的職業,我們有理由相信,諸如家庭避暑規劃師、高溫護理員、氣候適應性建筑顧問等崗位,也可能逐步進入公眾視野,成為新一代的就業熱點。甚至在不遠的將來,簡歷上的一句“身體健康,適應高溫工作環境”,或許就能成為某些崗位的加分項。

圖片來源,Markus Spiske,Pexels。

0.1℃的意義

除了直面愈發頻繁的“天氣大考”,我們還有其他選擇嗎?

當然,我們并非全然無能為力。科學研究已經明確指出,全球變暖的路徑和未來年輕人遭遇極端高溫的風險之間,存在著明顯的非線性關系——每減少0.1℃升溫,都能讓數千萬年輕人免受“前所未有”的氣候暴露之苦。

減排不是遙遠的環保口號,而更像是一種“代際責任”:積極推動清潔能源轉型、建設更具氣候韌性的城市社會,這是環保理念,更是實實在在為下一代減壓的選擇,是改變未來孩子們日常生活質量的最現實通道。

我們不能等到熱浪成為生活日常,才開始懷念那個可以吃著冰淇淋在公園散步、吹著自然風聊天的年代。因為我們這一代人對地球做出的選擇,將決定下一代人能否擁有一個正常的夏天。

圖片來源:五分鐘聊碳。

參考資料:

Grant, L., Vanderkelen, I., Gudmundsson, L. et al. Global emergence of unprecedented lifetime exposure to climate extremes. Nature, 641, 374–379 (2025). https://doi.org/10.1038/s41586-025-08907-1

IPCC, 2021: Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Chang. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 2391 pp. doi:10.1017/9781009157896.

NOAA. 2023 Annual Climate Report. National Oceanic and Atmospheric Administration, 2023.

Watts, N. et al. The 2021 report of the Lancet Countdown on health and climate change: code red for a healthy future. The Lancet, 398(10311), 1619-1662.

World Economic Forum. Future of Jobs Report, 2024.

"January 2025 Southern California wildfires." Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/January_2025_Southern_California_wildfires?utm_source=chatgpt.com

"Children born in 2020 will face 'unprecedented exposure' to climate extremes." Carbon Brief. https://www.carbonbrief.org/children-born-in-2020-will-face-unprecedented-exposure-to-climate-extremes/?utm_source=chatgpt.com

"Southern California faces the most extreme 'whiplash' in the U.S." San Francisco Chronicle. https://www.sfchronicle.com/weather/article/hydroclimate-whiplash-wildfire-california-20034331.php

Swain, D. L., et al. (2025). "Hydroclimate volatility on a warming Earth." Nature Reviews Earth & Environment. https://www.nature.com/natrevearthenviron/articles?type=review-article&year=2025&utm_source=chatgpt.com

World Economic Forum. (2025). The Future of Jobs Report 2025. https://www.weforum.org/publications/the-future-of-jobs-report-2025/digest/

來源: 五分鐘聊碳

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

五分鐘聊碳

五分鐘聊碳