從“神醫神藥”亂象到正規化轉型,基層醫療現狀與數字化破局之道

基層治理“神醫神藥”廣告整治概況

近年來,針對農村或地區社區泛濫的虛假醫藥廣告,全國多地展開專項整治行動。例如,廣西市場監管部門2024年查處相關案件74起,國家市場監管總局2023年共查處虛假違法廣告案件4.76萬件,罰沒金額達1.25億元。這些廣告常偽裝成“山寨報刊”,以“癌癥治愈”“百草治百病”等夸張標題吸引基層群眾,尤其老年人因信息鑒別能力弱而成為主要受害者。盡管監管力度加強,但違法廣告仍通過社交媒體、線下隱蔽渠道快速翻新,需構建長期打擊機制并提升群眾健康素養。

小中醫館的生存現狀:服務人群與能力瓶頸

基層中醫館主要服務老年群體及年輕亞健康人群,以針灸、推拿、慢病調理為主。例如,南京市雨花臺區中醫館通過“一根針、一把草”吸引了大量年輕“碼農”,門診量年增76%。然而,多數小醫館存在兩大問題:

醫技局限:依賴傳統手法(如按摩、火療),缺乏現代診療設備,對復雜疾病束手無策;

藥品單一:以中藥飲片和膏方為主,缺乏規范化藥品種類,甚至存在“偏方”濫用風險;

部分醫館為彌補競爭力不足,轉向夸大宣傳或“跳大神”式服務,進一步損害行業信譽。

大醫院資源下沉:理想很豐滿,現實有“鴻溝”

大醫院專家號一號難求,基層百姓卻抱怨“專家來了看不懂病”。數據顯示,三級醫院優質資源下沉面臨痛點:

人才下不去:年輕醫生不愿扎根基層,退休專家坐診成本高,每周僅1-2次的“專家日”杯水車薪;

技術接不住:大醫院的CT、核磁等檢查報告,基層醫師缺乏解讀能力,遠程會診系統操作復雜,成了“擺設”;

流程不貫通:轉診住院需要重復掛號、檢查,患者嫌麻煩,小醫館上下轉診補貼、療程對接、責任劃分都是難題。

資源下沉遇阻:小醫館只能在“低端服務”里內卷,陷入“越沒技術越依賴廣告,越打廣告越失信任”的惡性循環。

從“離奇廣告”到“價值覺醒”:小醫館的破局轉折點

? 虛假宣傳的“生存悖論”:不是不想正規,而是“合規經營沒流量,患者就信‘神藥故事’”——某社區醫館負責人坦言,曾靠“老中醫坐診”海報引流,卻因夸大宣傳被處罰,最終意識到:“靠騙術換流量,不如靠技術留人心”。

? 監管倒逼下的覺醒:整治風暴撕開了“偽醫療”的遮羞布,卻也為真正想做事的醫館騰出了合規經營的新空間——關鍵是,如何找到“不依賴套路”的可持續的小醫館醫療運營模式?

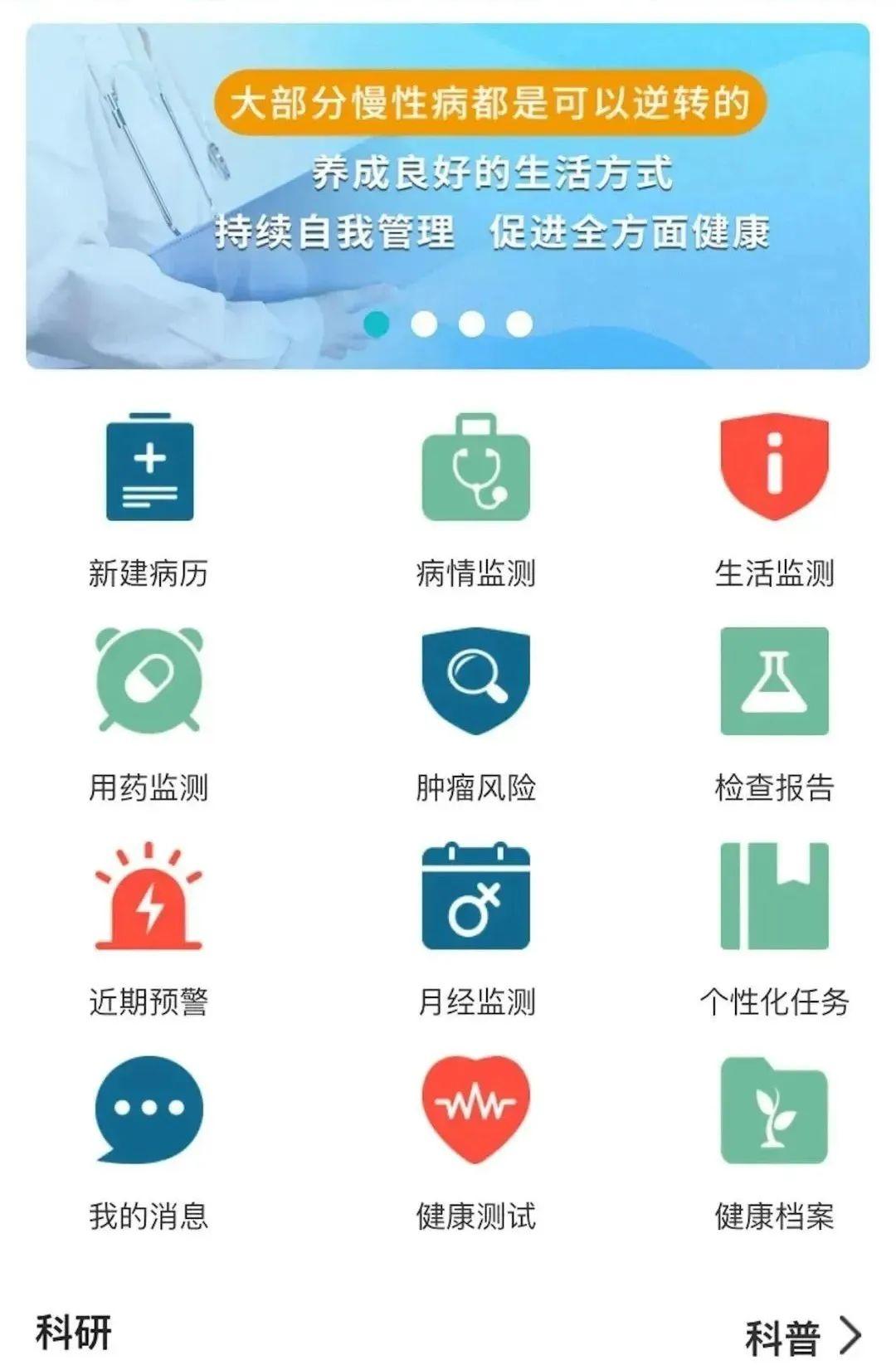

數字化破局:仟金方互聯網醫院平臺的整合方案

一、以腫瘤風險評估模型為工具,進行早篩,識別出中、高風險人群,指導其消除危險因素,提高早篩率,預防腫瘤慢病,降低發病率

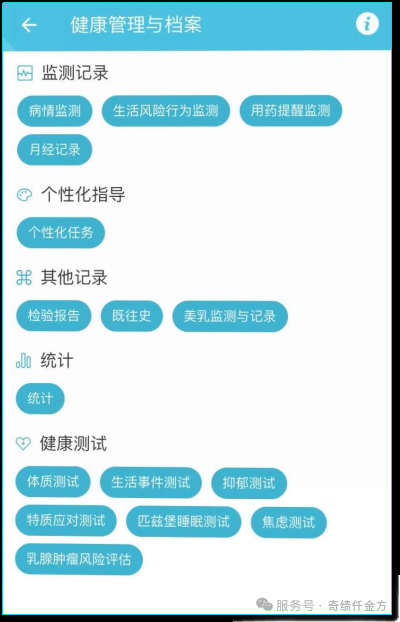

首先,病歷信息涵蓋了基本信息、現病史、既往史、月經史、檢查報告、各種評測包括體質、情緒、心理、睡眠、飲食、運動等多維度的健康資料等內容,數據收集上更注重數據的質量,更具有全面性、完整性、規范性、及時性。不僅包括了住院、門診的病情治療數據,還包括了病人在家里的日常生活風險行為、用藥情況、病情變化等方面的連續性的數據。進行相關的健康測試包括睡眠、焦慮、抑郁、生活事件、特質應對等測試。最后綜合進行腫瘤慢病風險評估,篩查出中、高危險因素,將人群分為低、中、高風險三大人群。再應用中醫體質學說,識別出其中的偏頗體質人群,實時指導患者調節偏頗體質和持續管理生活風險行為,逐步趨向于平和質。

二、影像檢查再確認中、高風險病人

在早篩中高危人群基礎上,通過影像檢查篩查再次識別其中的中高危人群。0-2類(低風險)人群通過平臺進行生活方式調整、長期監測隨訪、同時平臺進行主動預警,養成良好的生活方式;3-6類(中、高風險)人群主要通過藥物干預、手術干預,同時實施生活方式調整、長期監測隨訪、主動預警、伴隨癥狀管理等。通過上述措施達到預防或早發現、早診斷、早治療腫瘤慢病的作用,以期降低后期的復發率和轉移率。

醫院看病:提前收集病情,醫生看病省時,提供個性化方案

對于明確診斷為腫瘤慢病的患者,主要按照伴隨疾病、隨診隨訪、不良反應進行全方位的管理,其中重點針對不良反應,則按照腫瘤慢病的4種分子亞型進行精細化管理。通過前述全方位精細化的管理,可以在短期內提高患者的生活質量,遠期可以延長生存期,降低復發率、轉移率。

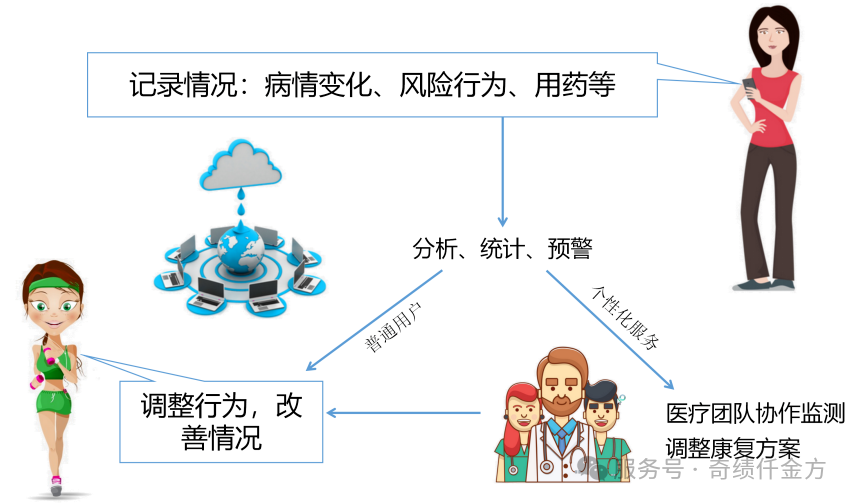

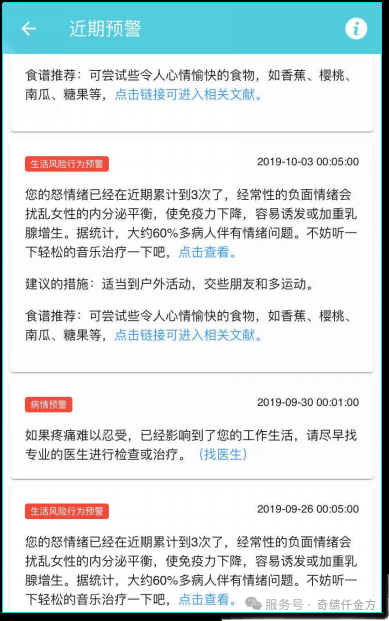

三、 居家監測:主動預警、長期監測、隨訪

構建直達患者、陪伴其身邊,且能夠深入到其日常生活和居家期間的實現主動監測和預警的防控平臺。以醫聯體和社區衛生中心為基礎載體,聯合其它相關機構,通過平臺構建區域性腫瘤慢病的防治體系,逐步形成“基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動” 的分級診療模式,實現可持續發展。

四、科普與科研

系統可以針對患者個性化的要求,精準推送,精準科教,鼓勵患者自我學習自我管理,預防于日常生活中,培育患者良好的生活方式,在日常生活中筑起防御腫瘤慢病的長城。基層醫療的規范化進程,正以數字化為核心紐帶悄然重塑。仟金方互聯網醫院平臺作為資源整合的“數字橋梁”,打破了傳統基層醫療服務的局限性——讓扎根鄉村街巷的小醫館,從過去依賴經驗傳承的“江湖郎中”模式,逐步轉型為守護居民健康的“第一道防線”。這一轉變不僅關乎診療環境的改善,更在于通過技術賦能、服務升級與監管閉環,系統性破解基層醫療長期存在的效率低、標準亂、品種雜等問題。在技術層面,仟金方平臺搭建了覆蓋診療全流程的數字化系統:基層醫生可通過智能診斷工具獲取標準化診療指南,遠程連線三甲醫院專家進行病例會診,實時更新的臨床知識庫更讓他們隨時掌握慢性病管理、常見病診療的最新方案。服務端,平臺打通了預約掛號、電子處方、健康檔案管理等功能,讓小醫館的服務半徑從“街坊鄰里”擴展到更廣闊的區域,同時通過患者評價體系倒逼服務質量提升。

尤其值得關注的是,許多扎根基層多年的年長醫生,可以通過仟金方平臺實現職業能力的“二次成長”。他們中不少人曾因信息閉塞、學習渠道有限,面臨醫技提升瓶頸:面對腫瘤慢性病管理,常依賴經驗性用藥;遇到復雜病例時,缺乏與上級醫院的便捷聯動渠道。仟金方平臺專門通過視頻教學等方式,幫助他們掌握電子健康檔案管理、遠程監測系統等(如醫生端app),讓他們在開方時更有底氣。當技術紅利真正轉化為基層醫生的“實用工具”,當優質服務通過數字化載體精準觸達每一位患者,基層醫療的“神醫神藥”亂象才能真正成為歷史。仟金方平臺的實踐證明,數字化不是顛覆傳統,而是為扎根基層的醫療力量插上翅膀——讓年長醫生的經驗積淀與現代技術共振,讓小醫館的服務半徑與專業深度同步延伸。唯有如此,才能真正實現“小病不出鄉,大病有保障”的健康愿景,讓每一個鄉村、每一條街巷的居民,都能在家門口找到值得信賴的“健康守門人”。

來源: 奇績金蓉

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

奇績仟金方

奇績仟金方