地殼中含量最多的元素是什么?答案很明顯,氧、硅、鋁、鐵、鈣、鈉、鉀……其中,鋁是含量最多的金屬元素,氧是含量最多的非金屬元素。但是,如果考慮分子量,那么鐵實際上是含量最高的元素。

地球作為人類與其他物種賴以生存的棲息地,其核心部分為地核。地核的半徑大約有3470千米,主要包含鐵和鎳兩種元素,因而又通常稱作“鐵核”。地核的特點可以概括為“雙高”——密度高和溫度高。地核的密度值一般在10.7克/米3水平,而它的溫度則為7000℃左右。

鐵元素作為一種必需元素,對形形色色生物的生長和發育而言不可或缺。通常人們由于知曉地殼的大致元素構成和“鐵核”的存在,往往會想當然的認為鐵元素必定是極大量存在的,人類和生物大可不必為缺鐵而杞人憂天。

然而,事實真的是這樣嗎?很可惜,答案是否定的。盡管如上所述在地殼中存在大量的鐵元素,但是多數情況下(特別是有氧條件下),鐵主要以三價態(Fe3+)存在,固定于難溶性的氧化物(例如:氫氧化鐵、氧化鐵和四氧化三鐵)和氫氧化物之中,很難為生物所利用。

那么,面對這樣的困局,生物特別是微生物該如何應對呢?為了能夠“吃飽”鐵,若干種類的微生物在漫長的進化過程中,漸漸具備了鐵載體(Siderophore)的合成和分泌能力。現在就讓我們一探究竟,看看何為鐵載體?

鐵載體是一類小分子物質,大小通常在450-1200道爾頓,它們由微生物在限鐵或缺鐵條件下產生,能夠同含鐵的有機物或是鐵礦物形成高可溶性螯合物,穩定常數通常介于1 × 1023 - 1 × 1052。

鐵載體大多由細菌和真菌產生,但是在一些禾本科作物中(例如:小麥和大麥),也發現了產鐵載體的情況。目前,學術界已經確認了近600種的鐵載體,它們形態各異,在結構上存在很大差別。

然而,根據它們與鐵結合的功能團特點,可將其大致劃分為羥基羧酸型、兒茶酚型、異羥肟酸型和混合型四類。需要說明的是,不同類別鐵載體螯合鐵的能力存在差異。羥基羧酸型鐵載體螯鐵能力最為弱小,而兒茶酚型鐵載體螯鐵能力最為強勁。

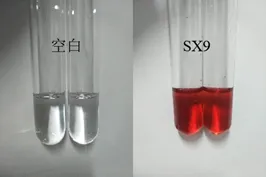

王亞軍通過在Arnow’s實驗研究發現,SX9的鐵載體類型為兒茶酚型

此外,微生物所產鐵載體還存在一定的種屬特異性。比如:Escherichia coli(大腸桿菌)常產Enterobactin(腸螯鐵素),而真菌則以氧肟酸鹽型鐵載體合成為主。已有不少微生物學家建議將鐵載體結構鑒定納入微生物菌種鑒定,將其視作微生物分類評判的重要指標。

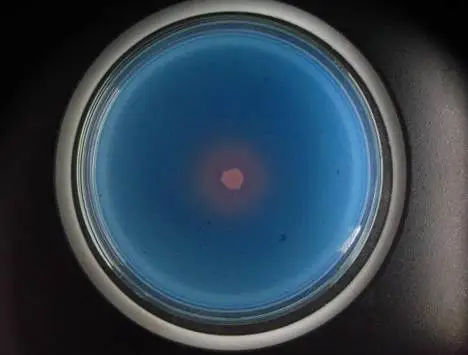

當前,國際上主流的鐵載體合成微生物篩選方法為CAS平板覆蓋法。該方法簡便易行,通過肉眼便能分辨供試微生物是否具有鐵載體合成能力。如圖1所示,具備鐵載體合成能力的微生物菌落會在培養皿上產生不同顏色的“暈圈”,而“暈圈”的直徑大小往往也可用來表征微生物產鐵載體能力的強弱。

趙樹民等人檢測巨大芽孢桿菌LY02的鐵載體產生能力

除鐵離子以外,鐵載體還可與鋅、鎘、鉻、鎵、鋁、錳、鉛和銅等金屬離子發生螯合作用,提高它們的溶解性和生物可吸收性。已有科學家將鐵載體合成微生物作為一種強化污染修復的手段用于重金屬污染土壤的生物修復,并取得了良好的成效。

隨著人們生態環境保護意識的不斷增強,以及生活品味的逐漸提高,相信鐵載體合成微生物必將有更多的用武之地。

-END-

本文為《胖魔王的微生物陣地》首發,任何媒體轉載時須保留《胖魔王的微生物陣地》名稱及微信號。未經許可,嚴禁對包括標題在內的任何改動。

文中圖片大部分引自網絡,如不慎侵權請告知。歡迎朋友們就內容進行斧正,一切為了更好的科普。

來源: 胖魔王的科普陣地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

胖魔王的科普陣地

胖魔王的科普陣地