相傳大禹治水成功后,天下又逢大旱,民眾無以充饑,某次大禹前往山中,遇到一個人面豬身,口吐人言的怪物,告訴他西山之土中有可充饑之物,于是大禹帶領民眾挖此物充饑,解決了饑荒,此物也因此被稱為禹余糧。

大禹治水(圖片源于網(wǎng)絡,侵刪)

在剁手節(jié)越來越多的今天,如果真有此神物的話,豈不美哉!

實際上,禹余糧在許多醫(yī)學著作都有記載,如清代《本草述鉤元》說“今惟會稽王屋澤路諸山有之,外裹若甲,甲中有白,白中有黃似雞子黃,而重重如葉子雌黃,輕敲便碎如粉。”,不僅點明了產(chǎn)地,更詳細描述了性狀,可見并非虛構。

礦物藥材——禹余糧(圖片源于網(wǎng)絡,侵刪)

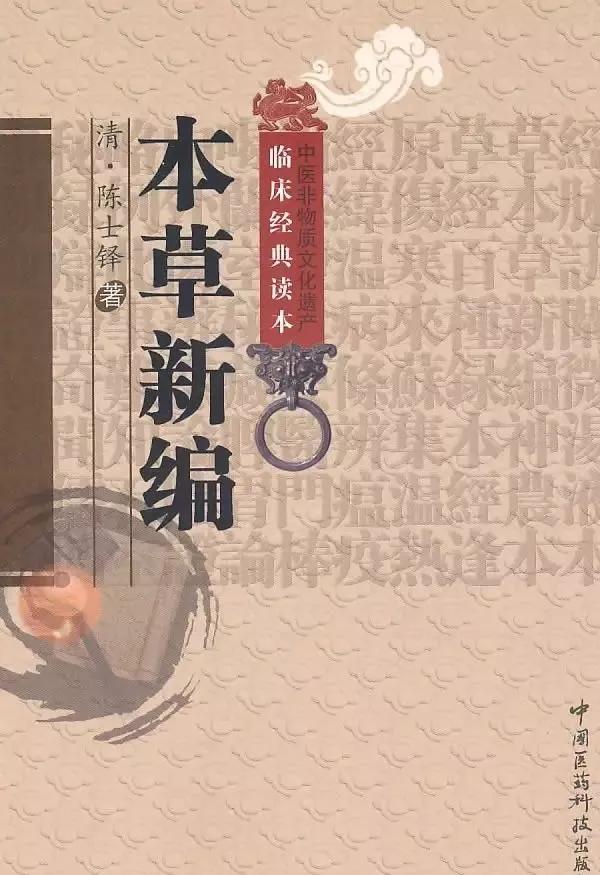

不過,看到另一本清代醫(yī)學著作《本草新編》的描述,相信吃土黨們要失望了,書中是這么寫的:“夫饑饉之民,腸胃未有不虛弱者也。用禹余糧之重物以充饑,非充饑也。正所以速之死耳。”,看來禹余糧不僅不能吃,還會加速躺板板。

清代醫(yī)學著作《本草新編》(圖片源于網(wǎng)絡,侵刪)

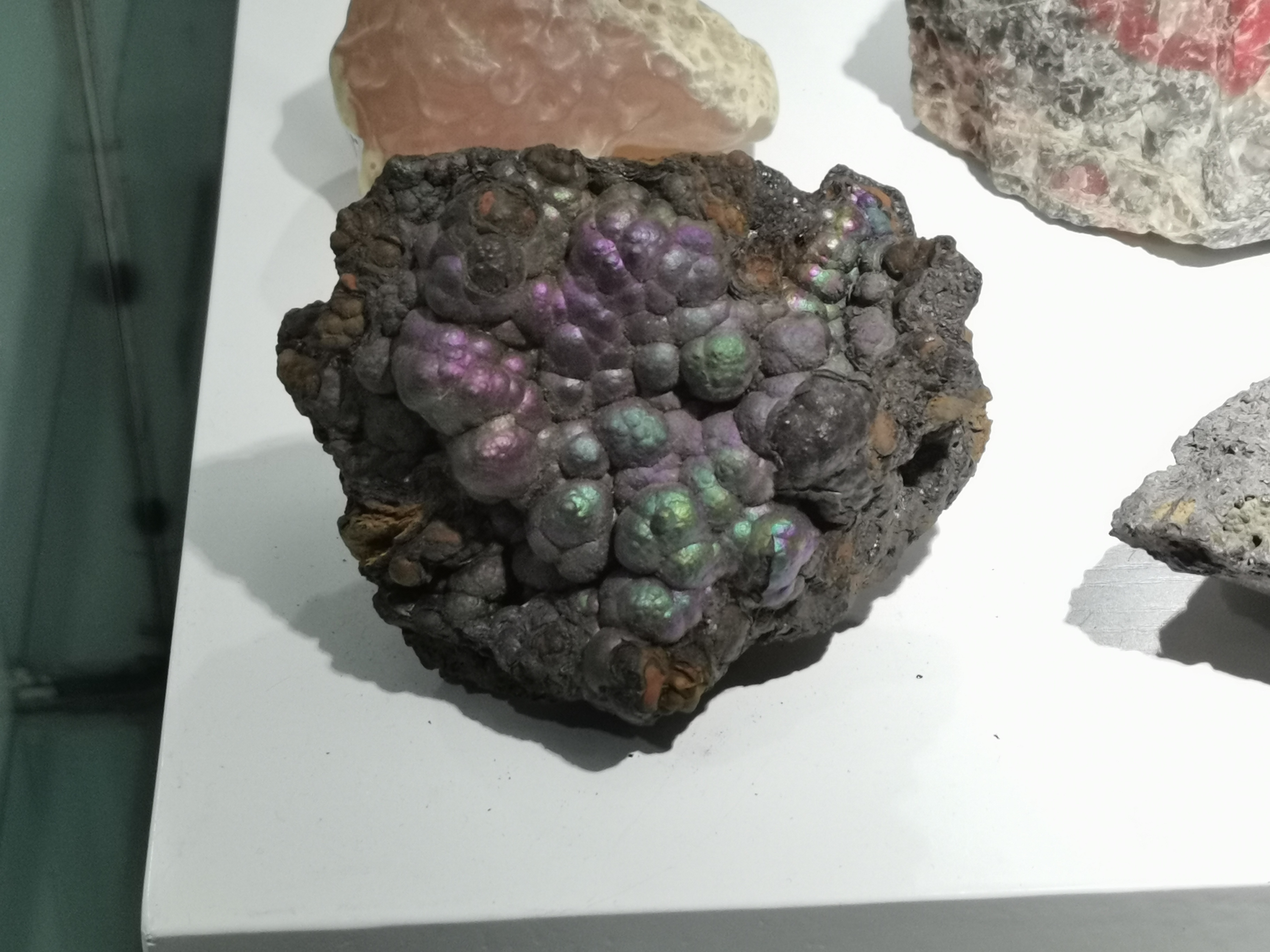

所謂禹余糧,其實是一種叫做褐鐵礦的礦物。說它是一種礦物有些不太恰當,因為其中混合著多種成分,以氧化鐵礦物(針鐵礦、纖鐵礦、赤鐵礦)為主、二氧化硅礦物(石英、玉髓等)以及粘土礦物等為輔,由于各種成分呈細小顆粒,難以區(qū)分,因此統(tǒng)稱為褐鐵礦。

館藏褐鐵礦標本

這些混合的成分呈現(xiàn)不同的顏色,符合書中提到的“甲中有白,白中有黃”,而“外裹若甲......輕敲便碎如粉”,則表明它有皮殼,質(zhì)地疏松而性脆,常呈塊狀、鐘乳狀、葡萄狀甚至粉末狀,這是地表次生風化產(chǎn)物的顯著特征。事實上,它的確常產(chǎn)在金屬硫化礦床的地表氧化帶,或者海相、湖沼相沉積礦床中。

褐鐵礦有皮殼,質(zhì)地疏松而性脆,常呈塊狀、鐘乳狀、葡萄狀甚至粉末狀

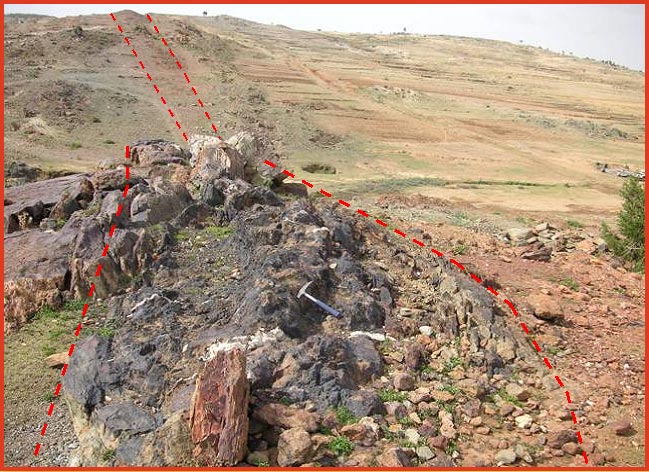

作為含鐵礦物,盡管其中混合的成分變化會導致含鐵量各有不同,但總體來說褐鐵礦的含鐵量并不高,不過疏松的質(zhì)地使它在冶煉中較容易被還原,因此重要程度雖不及赤鐵礦和磁鐵礦,卻也可一用。由于分布廣泛,在地表出露明顯,它也被視作尋找鐵礦的標志物。

地表出露的褐鐵礦稱為“鐵帽”,常是尋找地下多金屬礦床的標志

除了入藥、煉鐵以及找礦之外,褐鐵礦最古老的一項用途就是做顏料。在人類社會早期,紅黃色系的礦物顏料是最容易獲取的,紅色以赤鐵礦為主要來源,黃色則主要來自褐鐵礦,顏色純凈、雜質(zhì)少的褐鐵礦粉末常呈現(xiàn)土黃色,用在繪畫或雕塑上盡顯蒼涼古樸之感,畢竟,就像赤鐵礦染紅大地一樣,黃土高原的色彩主要是由于褐鐵礦形成的,此外,湖沼成因的它,也為黃土高原曾經(jīng)是一片巨大的湖泊這一事實提供了佐證。

褐鐵礦可用于礦物顏料(圖片源于網(wǎng)絡,侵刪)

以上就是本期的全部內(nèi)容,感興趣的小伙伴我們下期再見!

來源: 石林石得利地質(zhì)博物館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

石林石得利地質(zhì)博物館

石林石得利地質(zhì)博物館