中國熱帶農業科學院椰子研究所科普進校園(第十四期)--探秘檳榔花果的微觀王國

2025 年 5 月 27 日,正值海南省第二十一屆科技活動月及全國科技工作者日,中國熱帶農業科學院椰子研究所副研究員李東霞走進清華附中文昌學校小學部,為同學們帶來了一場別開生面的科技科普課堂 ——“探秘檳榔花果的微觀王國”。她借助植物顯微技術,展示了檳榔花果在微觀層面的奇妙結構,帶領學生們開啟了一場探索植物微觀世界的奇妙之旅。

課堂上,李東霞副研究員首先介紹了檳榔的藥用價值和經濟地位。檳榔的藥用記載歷史悠久,其花和果實均可入藥。現代研究表明,在新型冠狀病毒感染肺炎的治療中,檳榔是早期濕毒郁肺、樞機不利階段時期采用基本藥方的組成部分之一;在經典藥方肥兒丸中,也有檳榔的身影。如今,檳榔作為海南省重要的支柱性經濟作物之一,檳榔產業對當地農業經濟和農民收入有著至關重要的影響。

為了讓學生們更直觀地了解檳榔花果的內部結構,科研團隊以石蠟作為包埋劑,通過固定、脫水、透明、浸蠟等一系列步驟,將檳榔花果包埋其中,再利用切片機切成薄片,在顯微鏡下觀察檳榔花果的顯微結構。在顯微鏡下,檳榔花的結構清晰而復雜。雌蕊由柱頭、花柱和子房組成,可以明顯地觀察到柱頭裂隙,方便花粉通過花柱道進入胚珠;子房內的胚珠受精作用完成后發育成種子,子房壁發育成果皮。雄花由萼片、花瓣、雄蕊和退化的雌蕊構成,雄蕊花藥里的花粉粒整裝待發,準備開啟生命的延續之旅。可以明顯地觀察到在檳榔外果皮幼嫩區域有多層排列十分緊密的表皮細胞,但在內果皮僅能觀察到一層緊密排列的表皮細胞,此有趣的顯微結構,展示出來檳榔的聰明,外果皮在外起保護作用,為果實的生長發育保駕護航。在檳榔果中部果皮縱切的顯微結構中,可以觀察到被番紅染色的呈長梭形并聚集成束的纖維,為果實提供支撐作用。這些微觀結構的差異,正是檳榔果適應環境、生長發育的關鍵所在。

李東霞副研究員指出,對檳榔花果顯微結構的研究,從淺層來看,旨在深入了解其生長發育的規律,為提升檳榔果產量和品質提供科學支持;從更深層次來看,這是科研工作者對知識的不懈追求和自我超越,目的是為了豐富我們對植物世界的理解。正如“知識改變命運”所強調的,每一次科研探索都可能為農業、醫藥等眾多領域開辟新的可能性。隨著對檳榔微觀王國的深入探秘,這種熱帶植物將在藥用開發、品種改良等方面展現更多潛力。科研人員的不懈努力,正讓我們從細微之處讀懂自然的奧秘,為人類與自然的和諧共處、共同發展奠定堅實的知識基礎。

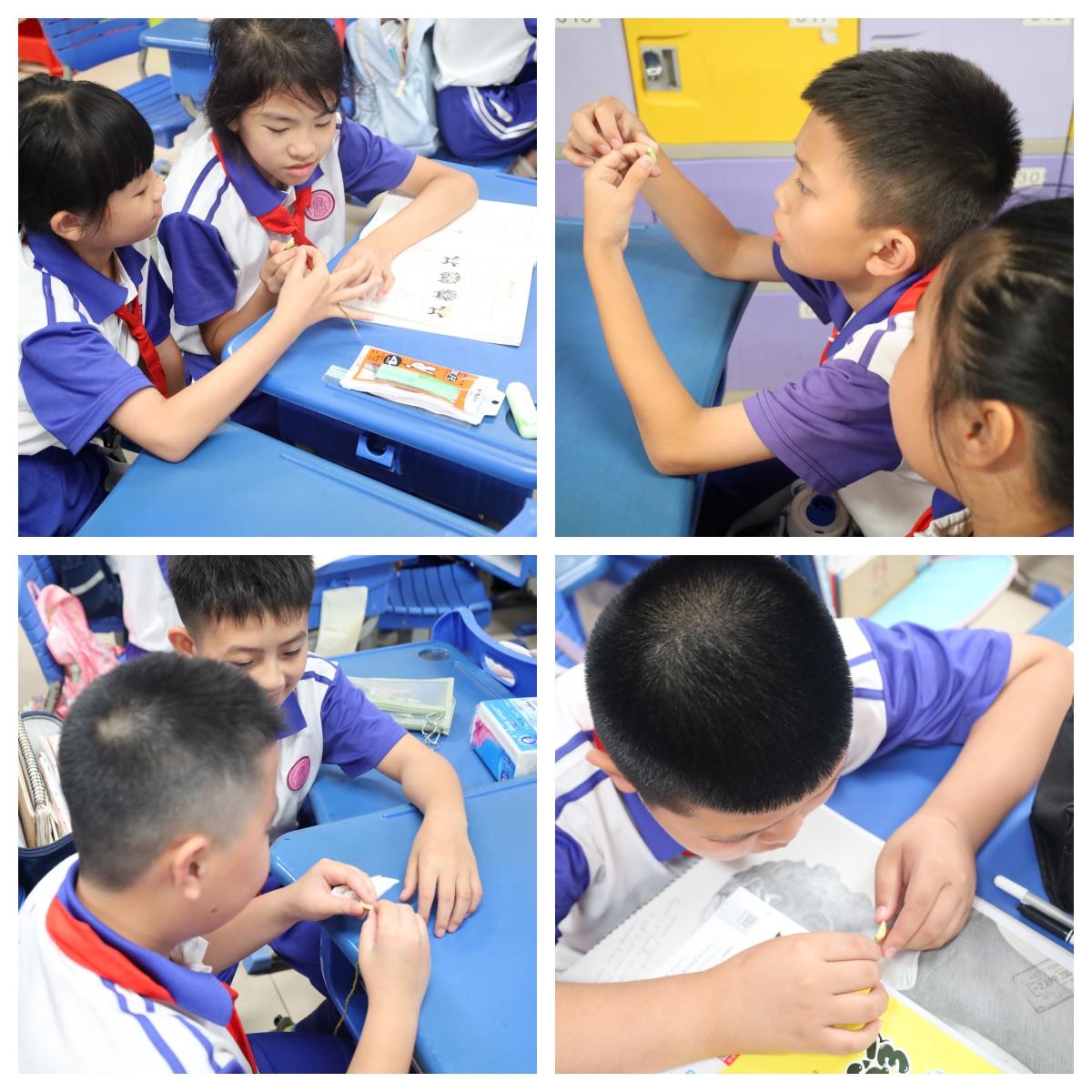

此次科普進校園活動,不僅讓同學們領略了檳榔花果微觀世界的神奇,也激發了他們對科學探索的濃厚興趣。相信在未來,會有更多的青少年懷揣著對科學的熱愛,投身到探索自然奧秘的行列中。

來源: 椰子大觀園微信公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國熱帶農業科學院椰子研究所

中國熱帶農業科學院椰子研究所