以生命叩問蒼穹(三)——人類航天史上的"動物先驅"

生物火箭時代

中國空間生命科學的發展歷程,是一部從篳路藍縷到星辰大海的壯闊史詩。回望21世紀我國在空間生命科學領域取得的輝煌成就——從神舟系列載人飛船的成功發射,到天宮空間站的全面建成——這些重大突破都深深植根于上世紀60年代那5枚生物探空火箭的開創性探索。

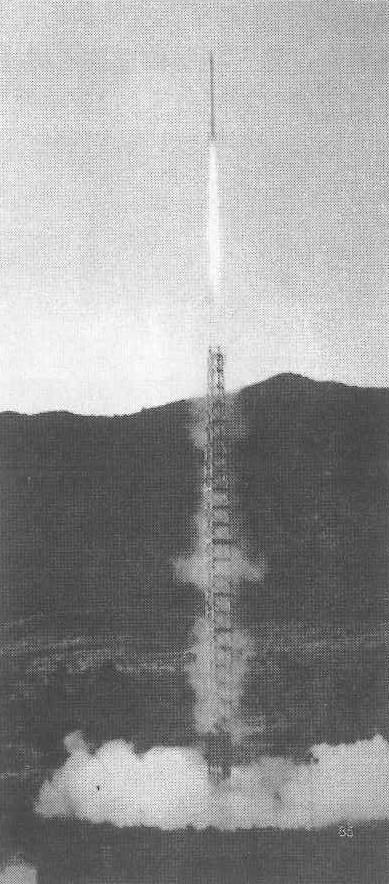

| 正在升空的T-7A火箭

T-7A(S1):首批太空乘客

現在讓我們回到起點——1964年7月19日一個值得我們銘記的日子。那天天高氣爽,風清云淡,在安徽省廣德縣距離誓節渡鎮還有幾里路的“603”火箭發射基地,由中國科學院上海機電研究院自行研制的T-7A(S1)生物實驗火箭,載著由中國科學院生物物理研究所選拔與訓練的4只大白鼠、4 只小白鼠和 12 支不同生物樣品的試管,在呼嘯聲中騰空而起,沖入云霄,二十多分鐘后,生物實驗火箭的生物艙安全返回,在預定地區著陸。至此“空間生命科學中文版”正式開啟了第一篇章。

1965年6月1日與6月5日,分別發射了第二枚與第三枚T-7A(S1)生物實驗火箭。這兩次實驗,各發射大白鼠4 只(2 只固定,2只活動)、小白鼠10只、生物試管10支。其結果,重復并驗證了第一枚火箭的成功。

| 被選出用于上天的大白鼠

至此,三枚T-7A(S1)火箭的發射成功,肯定了我國初期生物火箭實驗所獲得的一致性研究成果,并為T-TA(S2)大型動物火箭實驗作了充分的準備,為進一步的生物探空和更深人的宇宙生物學研究打下了堅實的基礎。

T-7A(S1)生物實驗火箭的飛行高度為70 千米,這對浩瀚的宇宙空間來說只是滄海一粟;動物在空中只停留三十多分鐘,在歷史的長河中也只是一瞬間。可是“千里之行,始于足下”,沒有這70千米,二十多分鐘的起步,何來后人的飛天夢成為現實。

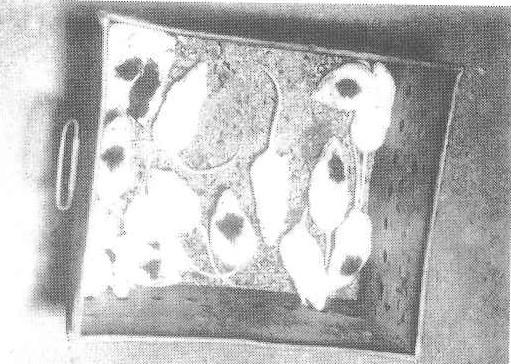

| 上天的大白鼠返回地面后所生的后代

T-7A(S2): 小狗飛上天

在相繼成功發射了三枚 T-7A(S1)生物實驗火箭,并成功回收,這些任務不僅實現了火箭的安全回收,更證明了動物進入太空后能夠安全返回。這一系列實驗為后續更復雜的生物太空實驗奠定了堅實基礎。

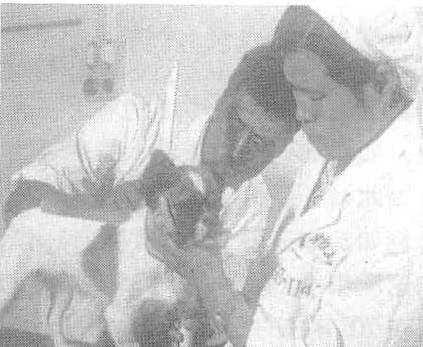

| 實驗動物的挑選

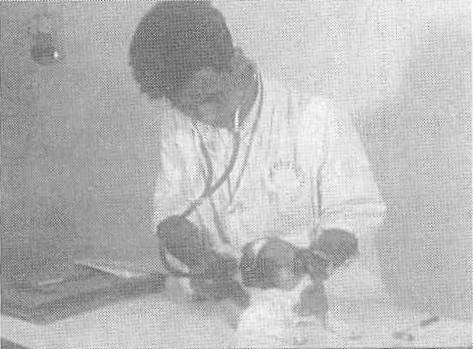

| 實驗動物的體格檢查

為了向載人航天目標邁進,科研團隊決定采用神經系統更為發達的犬類作為實驗對象。這一決定對火箭設計、生物艙建造、動物選拔訓練以及生理監測系統都提出了更高要求。經過嚴格篩選,150只候選犬中只有兩只脫穎而出——“小豹”和“珊珊”,它們成為了T-7A(S2)生物實驗火箭的“特邀乘客”。

這對特殊的“航天員”組合其實是一對祖孫:“小豹”當時2歲,有著標志性的淡棕黃色頭部和黑白相間的軀干,短毛下是一張圓臉配著一雙炯炯有神的大眼睛;“珊珊”則身披淡金色長毛,宛如一位 “金發女郎”。它們經歷了包括初選、健康評估、神經類型鑒定、環境適應性測試等在內的全方位考核,最終在1966年7月15日和28日分別搭乘專門設計的T-7A(S2)火箭飛向太空。

| 被挑選出的一批狗,準備參加各種地面實驗和模擬實驗(右二、三為“珊珊”、“小豹”)

與早期S1型號相比,S2火箭實現了多項重大技術突破:生理監測從單一心電指標擴展到心電、血壓、呼吸和體溫四項核心參數;條件反射實驗從僅限飛行前后擴展到可全程監測;生命保障系統升級為具有自動調節功能的半封閉式供氧系統。這些創新不僅拓展了我國空間生理學研究的深度和廣度,更為后來的載人航天積累了寶貴經驗。幾十年后我國初期的載人航天,仍采用了這四項基本生理指標。

| 正由艙內取出被固定在托盤上的“小豹”

時光荏苒,距離T-7A(S1)和T-7A(S2)生物火箭成功發射已逾一個甲子。回望這段歷史,這些看似基礎的空間生物實驗卻是中國航天史上的重要里程碑。這些“從零到一”的突破,不僅填補了我國在該領域的研究空白,更為后續載人航天工程積累了寶貴的技術儲備和經驗參考。

| 乘火箭返回后的“珊珊”和“小豹”

當我們為中國航天的輝煌成就自豪時,更應銘記那些為航天事業獻身的特殊“先驅者”——“ 小豹”和“珊珊”這兩只勇敢的小狗,以及眾多無名的嚙齒類實驗動物。正是它們用生命譜寫了中國載人航天事業的序章,為人類探索太空掃清了最初的技術障礙。這些動物宇航員的貢獻,將永遠鐫刻在中國航天發展的歷史豐碑上。

撰稿:中國實驗動物學會

素材來源:《小狗飛天記:中國生物火箭試驗紀實》

來源: 實驗動物,人類健康的朋友

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

實驗動物,人類健康的朋友

實驗動物,人類健康的朋友