以生命叩問蒼穹

——隨神舟二十號進駐空間站的小動物(一)

中國空間站的“老住戶”與“新成員”

2025年4月25日,神舟二十號航天員們順利入駐中國空間站,開啟了新一輪太空探索之旅。與他們一同飛向“天宮”的除了科研設備,還有一批特殊的“太空旅客”——用于科學實驗的小動物們。這些"動物宇航員"可都是精挑細選的“科研尖兵”,它們將在微重力環境下與科學家們并肩作戰,為揭示太空中的生命奧秘提供關鍵數據。

斑馬魚:破解太空骨丟失與心臟病的密碼

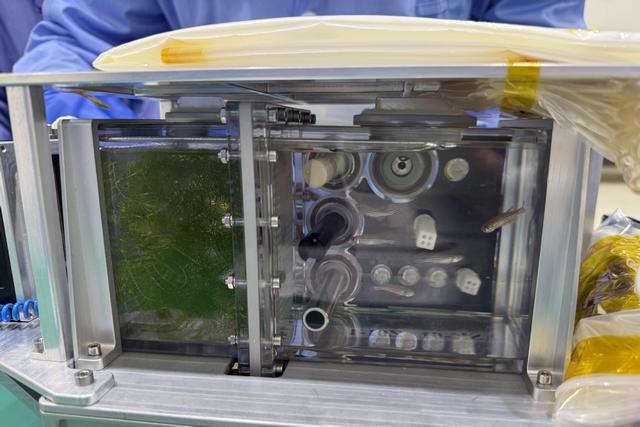

作為空間站的"老住戶",斑馬魚此次將開展更深入的實驗。在神舟十八號任務中,科研人員已成功構建了"斑馬魚-金魚藻"小型太空生態系統。本次神州二十號任務攜帶了6條雄性斑馬魚,這一批上天的斑馬魚可不僅有普通的斑馬魚,還有敲除特定基因的斑馬魚。這可是國際上首次利用實施基因敲除的斑馬魚開展的在軌實驗。

斑馬魚小型受控實驗單元 | 圖源網絡 如有侵權聯系刪除

它們將在太空開展為期30天的特殊生活,并參與關于"失重環境下骨骼和心臟變化"的研究。斑馬魚作為一種成熟的脊椎動物模型,雖然體型小,但它們的骨骼和心血管系統與人類很相似,是研究這類問題的理想模型。科學家在地面模擬實驗中發現,如果敲除斑馬魚的特定基因,它們的骨頭不容易變脆,心臟也不容易變形。不過,地面模擬的失重環境終究與真實的太空環境存在差異,這個基因在真正的太空環境中是否依然有效,還需要這次太空實驗來驗證。

本次實驗聚焦于“蛋白穩態”這一核心科學問題,旨在從分子層面解析微重力如何影響骨骼和心肌細胞中蛋白質的合成、折疊、運輸和降解過程,進而導致組織結構和功能的改變。這種從現象深入到分子機制的研究策略,體現了我國空間生命科學和醫學研究水平的不斷進步,其研究成果將為開發針對性的骨丟失和心血管問題防護措施提供來自太空真實世界的實驗數據支撐。

渦蟲:再生醫學的“太空導師”

而這次任務的"新成員"渦蟲,則帶來了一場關于再生奇跡的太空實驗。這種只有指甲蓋大小的扁形動物,是扁形動物的典型代表,在地球上已經存活了超過5.2億年,是生物學研究中常用的動物實驗材料之一。

東亞三角渦蟲 | 圖源:央視新聞

本次“上天”渦蟲,是經過無性繁殖的東亞三角渦蟲,而且“上天”還不是渦蟲本蟲,而是從不同渦蟲上切割下的48個片段。不用過于擔心渦蟲,它們在地球上就以“再生”的超能力聞名——即便將一條不到兩厘米的渦蟲切成200多塊,切下的每一塊都能再生出任何缺失的組織,最終長成一條完整的渦蟲,而且整個過程只需要一周的時間。渦蟲大約70%的基因能在人類基因組中找到同源序列,但與擁有“不死之身”的渦蟲相比,人類真的弱太多了——僅有肝臟等少數器官具有非常有限的修復能力,且這種能力可能還會隨著年齡的增長而削弱。

渦蟲再生過程 | 圖源網絡 如有侵權聯系刪除

神州二十號對渦蟲在太空環境下的再生機制進行研究,有望揭示微重力等空間因素對細胞增殖、分化、組織修復等基本生命過程的調控規律。這不僅僅是對生命如何適應極端環境的探索,更可能為未來長期載人航天中宇航員的健康保障,例如組織損傷修復等問題,提供新的理論依據和潛在解決方案。

神舟二十號任務中的動物實驗充分體現了我國空間生命科學和醫學研究的創新突破和前瞻布局,這些實驗成果將為人類探索太空生命奧秘、尋找太空環境人類健康維護措施提供重要科學依據,讓我們共同期待這些"動物宇航員"在太空實驗室中的精彩表現吧!

撰稿:中國實驗動物學會

審核:劉新民教授

來源: 實驗動物,人類健康的朋友

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

實驗動物,人類健康的朋友

實驗動物,人類健康的朋友