中國熱帶農業科學院椰子研究所科普進校園(第十三期)——神奇的檳榔

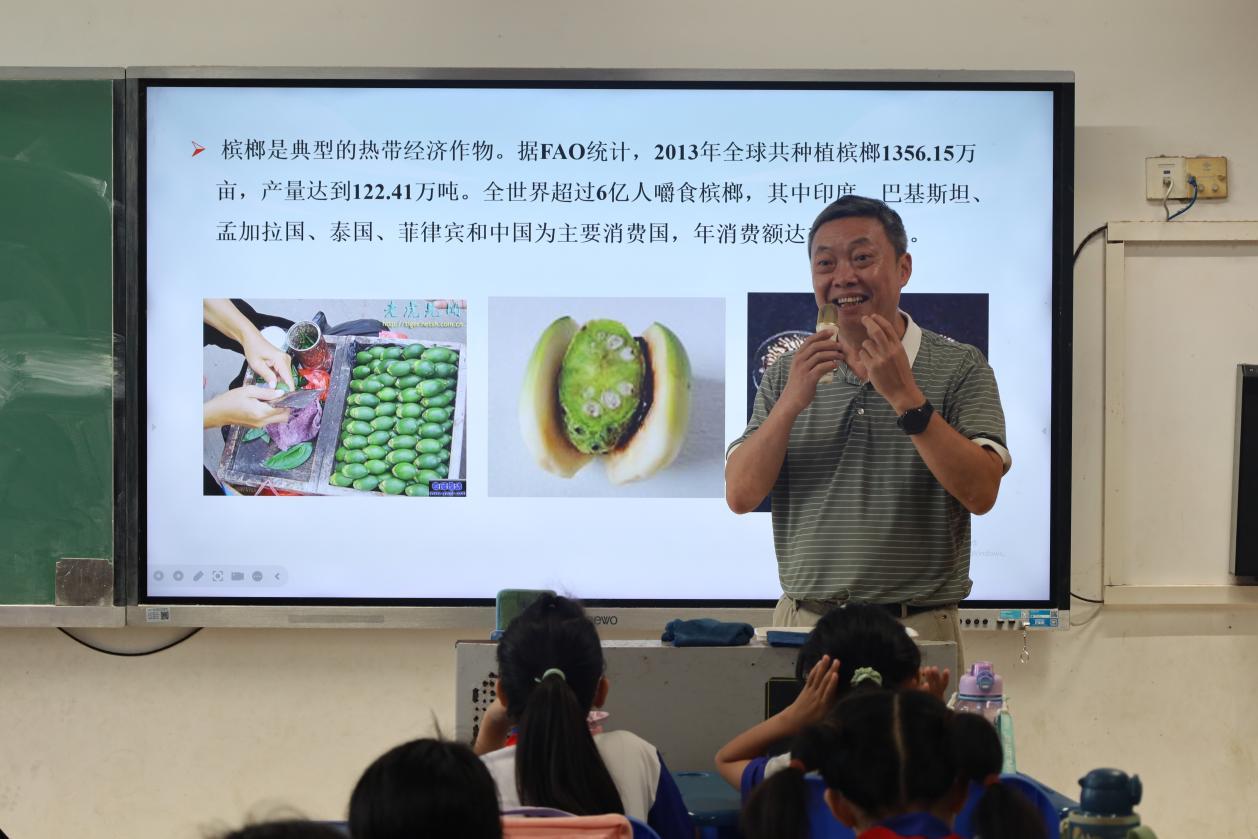

5 月 20 日,清華附中文昌學校小學部四年級的教室里,一場別開生面的科普之旅拉開帷幕。中國熱帶農業科學院椰子研究所 "熱帶植物有故事" 科普課堂第十三期如約而至,陳華副研究員以《神奇的檳榔》為題,帶領孩子們走進熱帶雨林,探尋這種 "綠色黃金" 背后的科學奧秘與文化記憶。

陳華副研究員從三個維度向學生揭示了檳榔的奧秘:首先,從植物檔案的角度,探討了熱帶棕櫚的生命密碼。在東南亞的紅壤之上,一種與椰子同屬棕櫚科的常綠喬木默默生長。它的學名Areca catechu L. 源自馬拉雅拉姆語,與馬來語“pinang”共同訴說著其熱帶的身世。這種主干可高達20米的喬木,經濟壽命長達40年,在海南、臺灣等地的沃土中深深扎根。作為我國四大南藥之一,檳榔與益智仁、砂仁、巴戟天并稱。

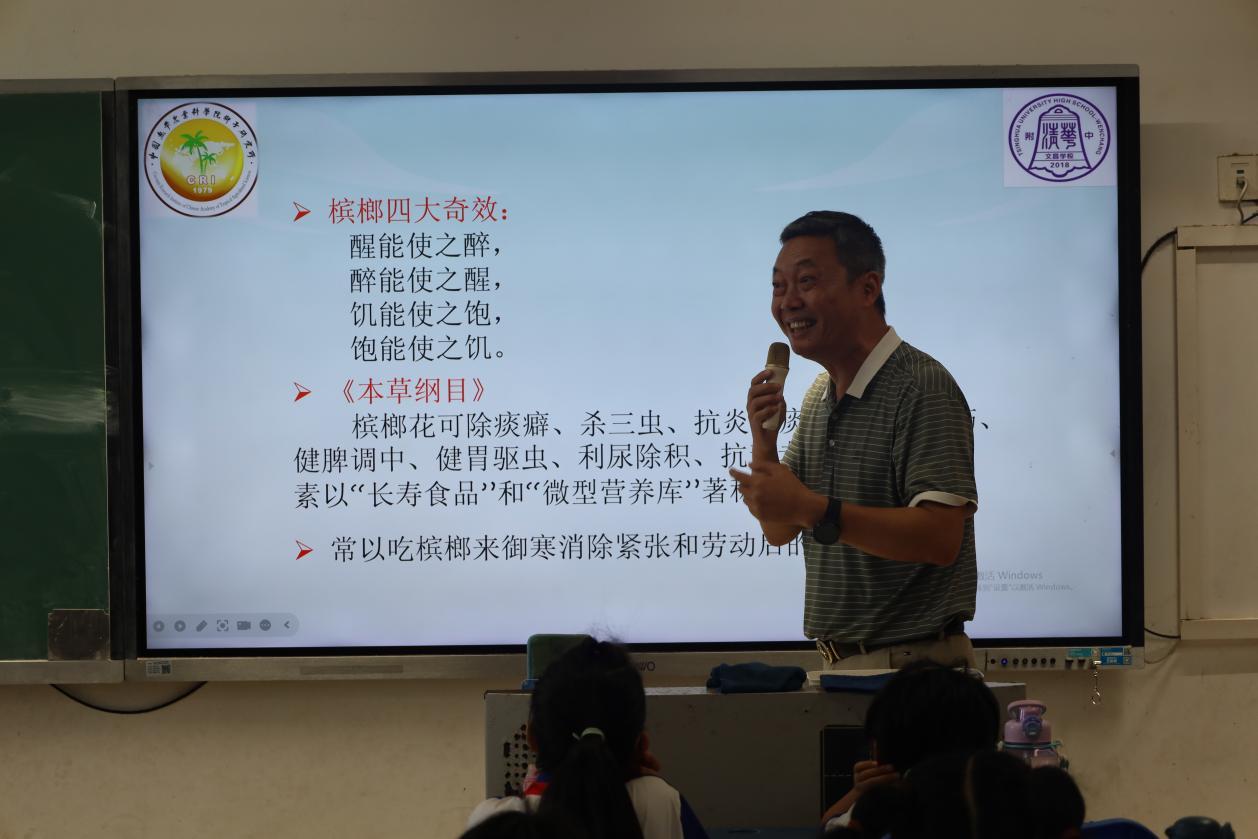

其次從文化密碼:從藥食圣果到經濟支柱。在古代中國,檳榔是文人雅士的 "洗瘴仙丹"。唐代韓愈被貶潮州時,正是當地百姓饋贈的檳榔助其抵御瘴氣,留下 "可療饑寒" 的贊譽。《本草綱目》更記載其花 "除痰癖、殺三蟲",果實 "醒能使之醉,醉能使之醒" 的神奇功效。這種獨特的生理反應,讓檳榔在嶺南地區成為婚喪嫁娶的必備禮儀,甚至被東南亞國家賦予宗教意義。

最后科學解碼:檳榔的雙重面孔。講解檳榔的功能活性時,可以通過趣味比喻、互動游戲和視覺化演示來吸引小學生的興趣,同時避免引發好奇心或恐懼感。檳榔的魅力源于其獨特的化學成分。檳榔堿作為核心活性物質,能刺激神經遞質釋放,產生類似咖啡的提神效果,被形象地稱為 "提神小戰士"。而多酚類物質則像 "防護盾小兵",不僅幫助植物抵御紫外線傷害,科學家正研究其對人體細胞的保護潛力。但這種天然生物堿也是雙刃劍,陳華副研究員以卡通漫畫形式展示了過量食用檳榔的壞處:吃檳榔牙齒受損,不漂亮哦;吃檳榔口腔損壞,吃不了美味哦。

陳華副研究員特別強調了健康警示的三個“絕不”原則:絕不嘗試:檳榔的刺激性遠超辣椒醬,兒童稚嫩的口腔黏膜接觸后易引發潰瘍和牙齒變色,所以絕不嘗試;絕不受邀:面對陌生人遞來的檳榔,要像拒絕陌生人的糖果一樣堅決,并及時告知監護人。絕不模仿:影視劇中的咀嚼場景實為表演需要,青少年應遠離這種 "成人專屬" 的習慣,做到絕不模仿。最后通過一首安全兒歌結尾:檳榔果,綠又圓,大人的世界它出現,小朋友,遠遠看,健康成長最優先!

這堂 "熱帶植物有故事" 科普課堂,不僅科學揭示了檳榔的神奇之處,也提醒人們對自然的饋贈保持敬畏。它是知識的傳遞,更是一次關于生命與健康的啟蒙,讓孩子們在探索中學會辯證地看待自然的禮物。

來源: 椰子大觀園微信公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國熱帶農業科學院椰子研究所

中國熱帶農業科學院椰子研究所