在中國航海博物館的歷史館展廳里,陳列著一艘不起眼的竹筏。你可別小看它,它從古人手中起航,不僅劃過小河,也能漂洋過海,甚至走在綠色科技的前沿。這一次,就讓我們從這艘竹筏出發,踏上一場橫跨歷史與未來的航海旅程。

提起“竹筏”,你腦海里浮現的可能是一幅寧靜的畫面:山水之間,幾根竹子捆扎成排,一個老人撐著竹篙,緩緩劃過清澈的小河,偶爾有水鳥飛過。

是的,在中國南方,竹筏是人們耳熟能詳的水上工具。在武夷山九曲溪,在廣西漓江,在貴州苗寨的河道上,竹筏構成了無數人童年記憶中的“漂流體驗”。

但你知道嗎?這看似不起眼的竹筏,不僅能在山間水路悠然前進,也能在萬頃波濤中跨海遠航。今天就有人用竹筏復原古老的航線,讓我們再次認識到竹子的非凡能力。

那么,竹子為什么能遠航呢?

竹子中空、輕飄飄的,還帶點彈性,能做家具、做圍欄,甚至能當釣竿,但,用竹子造船且還能漂洋過海?聽起來實在讓人難以相信。

可偏偏就是這樣一根根普通的竹子,成了許多地區最早的“水上交通工具”。特別是在中國南方、東南亞島嶼、太平洋沿岸等多山多水的地方,人們長期依賴著這種最簡易也最自然的方式——竹筏,在水上往來生活、捕魚、遷徙。古老的圖像資料、族群傳說,甚至語言學與考古學研究,都在默默講述著一個共同的線索:竹筏,曾是人類探索水路的一雙腳。

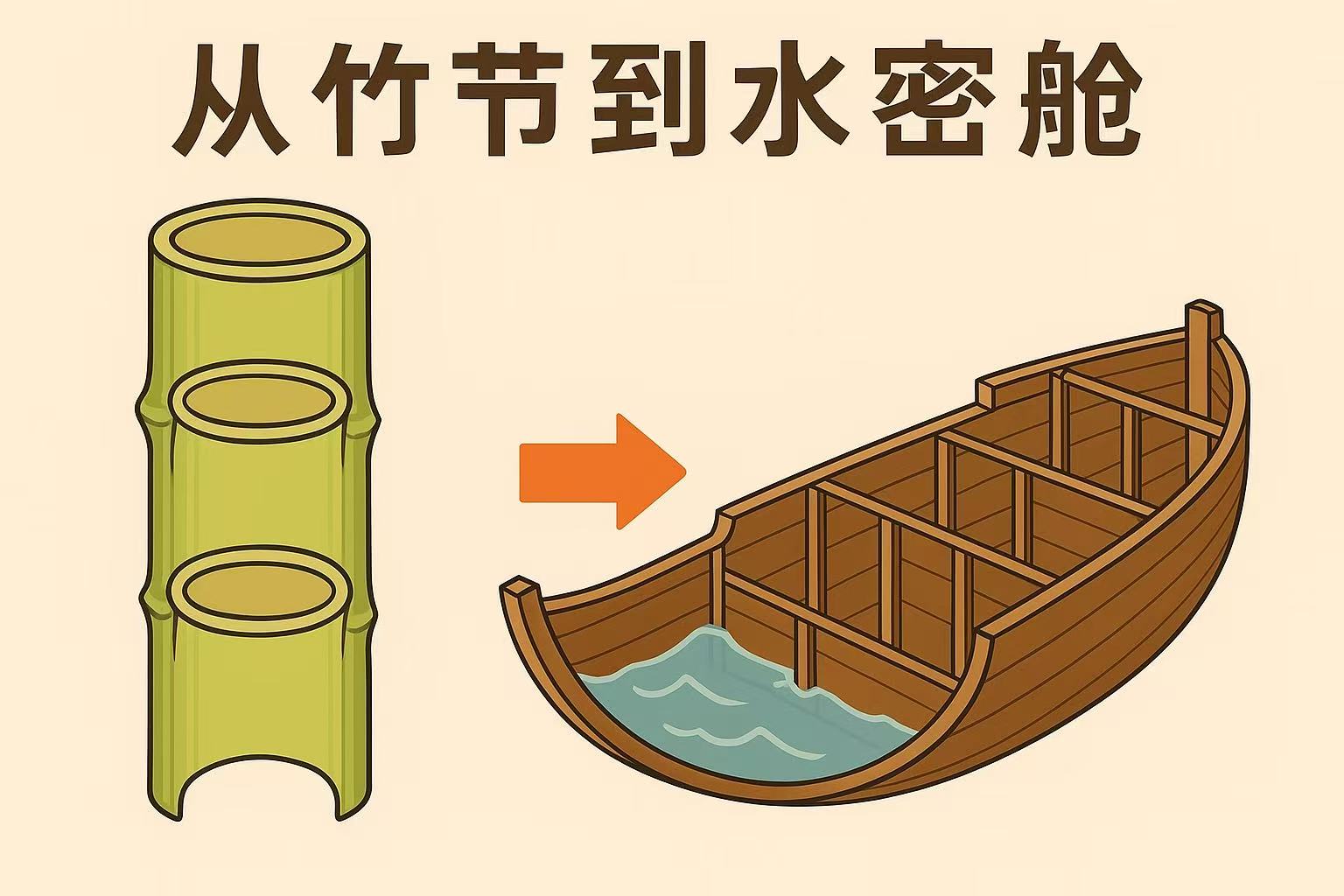

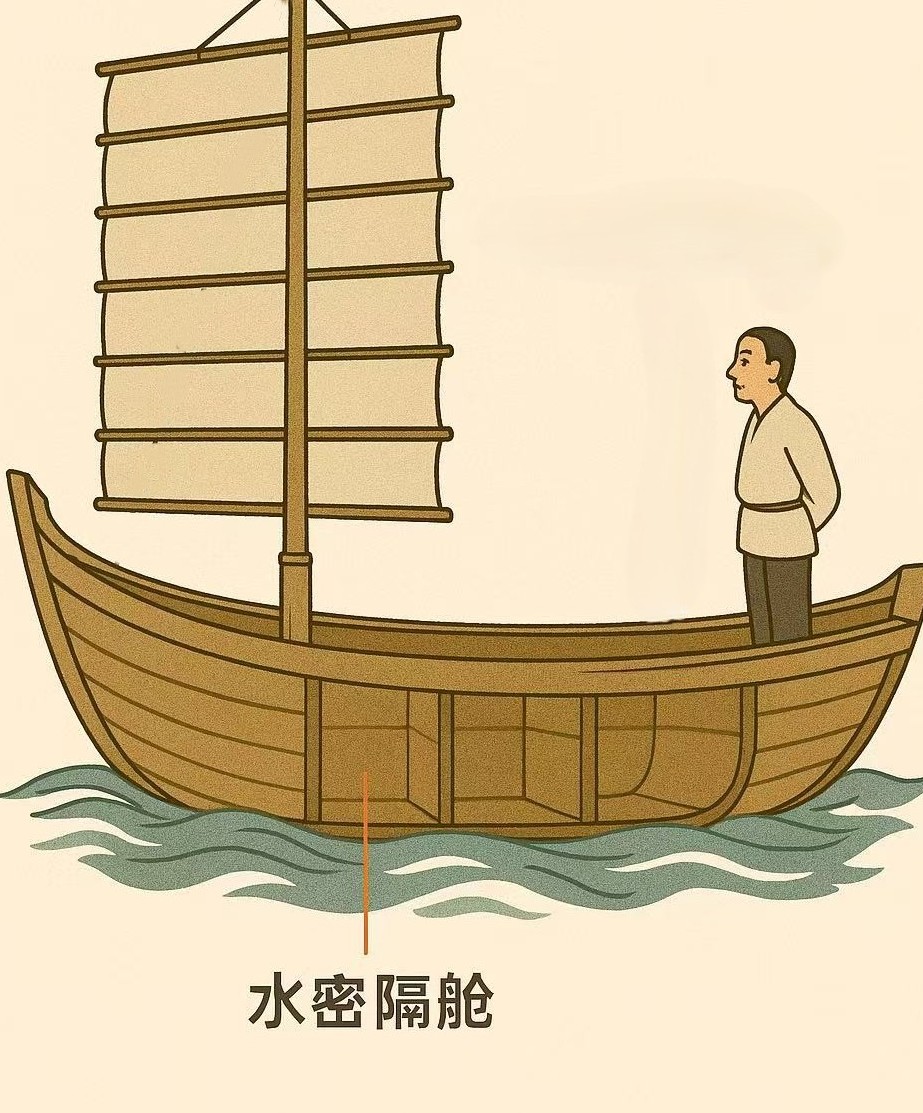

竹筏之所以能漂,在科學上其實一點也不神秘。竹子的中間是空的,被一個個節膜分成封閉的腔體,就像一節節天然的浮筒。即使其中一節破損,其余部分仍能提供穩定的浮力。這種“分段密閉結構”,在自然界并不多見,卻剛好成了竹筏在水中浮浮沉沉的最大保障。造船的師傅從竹子的分節結構中得到啟發,發明了水密隔艙技術。船體被切分成多個密閉空間,一艙破損,其余仍浮。這樣的理念,早在宋代福船中便已應用,到了明代更在鄭和下西洋的巨艦中發揮了重要作用,成為世界船舶史上一項領先技術。

除了浮力強,竹子還輕、韌、不容易斷裂,經過晾曬處理后還能防潮抗腐。也就是說,它不僅“會漂”,還“耐用”。從科學的角度看,這簡直就是天然為“水上交通”而設計的材料。

那一艘竹筏,是怎么誕生的呢?別看竹筏外表簡單,其實要讓它穩穩當當地載人過水,每一步工序都藏著講究。

首先得選竹。合格的造筏材料,一般是三年以上的毛竹,節長、管粗,沒有裂痕,也沒有蟲蛀。新鮮砍下來的竹子不能馬上使用,因為它的水分太多,浮力不足,容易霉爛。工匠們會把竹子在通風干燥的地方晾上好幾天,直到它“出汗”,變得輕盈、堅硬,才能正式上陣。

接著是排筏。幾根竹子并排擺好,節段交錯對稱。捆綁時用的是藤條、麻繩或劈開的竹篾,在竹節處纏上三五道,越綁越緊,越捆越牢。為了讓整艘筏子更穩,工匠們還會在上面加裝幾根橫向的“肋骨竹”,像給它安上了骨架。

最有經驗的匠人,會把竹筏的前頭翹起來一點點,看起來像牛頭,這種設計不但能減小水阻,還能防止水浪打頭,把竹筏“頂翻”。

至于怎么控制方向?那也早有講究。在淺水區,人們用竹篙撐底,篙起篙落之間,竹筏就向前滑了出去;水深時就換上木槳劃水,甚至還可以在尾部裝上一個簡單的舵板。雖然沒有發動機和螺旋槳,但只要人手靈巧,竹筏依然能穿行在各種水域之間。

這一切,全靠竹子和繩子組合完成,不用一顆釘子、不上一滴膠水,卻牢靠得很,靈動得很。

根據不同水域與用途,竹筏的大小、功能也有所區別——從載兩三人的小型家庭筏,到長數米、可運輸農產與牲畜的大型竹排,竹筏的靈活與低成本,使其成為“百姓的民間船只”。

竹筏的身影,大多出現在一些在平緩的水域里,九曲溪、漓江、紅水河……這些地方的竹筏悠悠地滑過石岸與竹林,成了旅游和民俗中的一道風景。那么,竹筏就只能在小河里漂嗎?事實上,竹筏的“能力”遠不止如此。

考古學家和人類學家早就提出一個引人深思的問題:太平洋上那些分布廣泛的南島語族人群,他們是如何在上千年前穿越海洋、遷徙到不同島嶼上的?一種可能的答案就是乘坐竹筏完成海上漂流之旅。

在臺灣原住民的傳統中,確實保留著用竹筏出海捕魚的技藝。在印尼、菲律賓等地,也有關于“竹船漂行”的口述故事。雖然無法確鑿地證明他們靠竹筏完成了數千公里的遠航,但現代人已經開始嘗試通過實驗,證明這種“想象并非荒唐”。

1997年6月15日,一艘名為“東亞地中海號”的竹筏,悄然從中國浙江舟山朱家尖出發,踏上了一場前所未有的跨國漂流。這艘竹筏完全按傳統工藝建造,沒有發動機,也沒有導航設備,全部結構僅由毛竹和藤條手工捆扎而成,再配上簡易的風帆。竹筏一路北上,穿越東海海域,中韓兩國五名隊員齊心協力操控竹筏,戰勝臺風的挑戰,終于在7月8日登上韓國仁川港。這次航行不僅面對了臺風和洋流的重重考驗,更打破了“竹筏只能用于河流漂行”的固有觀念,科學地證明,在風向和海況適宜的條件下,竹筏具備完成跨海航行的可能性。

2008年,臺灣蘭嶼的原住民與學者合作,依照傳統技藝制作了一艘竹筏。他們沒有用釘子,也沒有用現代膠水,就按照古法捆扎、組裝,在竹筏上配備了簡易風帆、舵板和生活用品。他們從蘭嶼啟航,目標是穿越巴士海峽,抵達菲律賓。

航行過程并不容易,風浪、氣候、洋流都帶來了考驗。但最終,他們做到了——竹筏成功橫渡海峽,漂洋過海。這不僅是一次嚴謹的科學實驗,也是一段用身體和勇氣寫下的歷史重演。

越來越多研究團隊開始關注這類實驗航行,驗證古代遷徙路線的可行性,也重新評價了像竹筏這樣的“原始技術”的實際價值。

在當今追求可持續發展的背景下,竹筏與竹材再次被重視。竹纖維被加工為輕質高強復合材料,在船舶內飾板、水上浮橋、輕型皮劃艇等方面廣泛應用。水上生態浮島、漂浮濕地、低碳景觀設計也廣泛借鑒竹筏結構。科學家正探索用竹基材料結合新能源技術制造小型“零碳船只”,在湖泊與內河實現綠色動力航行。

竹筏,不僅僅是幾根竹子的簡單捆扎,它連接了山林與大海,連接了生活與科學,連接了古人的實踐與現代人的驗證,也連接著一段通向未來的文明之路。所以,誰說竹筏只能劃過小河?它也能漂洋過海,駛向遠方!

作者簡介:周甜,科普創作者,專注博物館教育與科學傳播,愿用文字點亮好奇,用故事講述科學。

來源: 中國航海博物館 周甜

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國航海博物館 周甜

中國航海博物館 周甜