房顫(Atrial fibrillation, AF)作為最為常見的心律失常類型,其危害極為顯著。它不僅大幅提升了卒中、心力衰竭以及死亡的風險,更對全球近 6000 萬成年人的健康構成威脅。同樣不可忽視的是,室性心律失常與緩慢性心律失常也具有嚴重危害,可能引發暈厥、疲勞甚至猝死等嚴重后果。因此,在心律失常的一級預防工作中,聚焦可改變的風險因素并探尋有效的預防策略,顯得至關重要。

近些年來,研究發現身體功能與健康狀況之間存在緊密聯系,其中握力和步行速度作為評估身體功能的關鍵指標,受到了廣泛關注。然而,過往有關握力與房顫的研究,大多集中于男性群體,或者未能充分考量性別差異對握力的影響,致使研究結論的一致性與準確性受到質疑。

針對這些問題,南方醫科大學南方醫院國家腎臟病臨床研究中心展開了深入研究,相關成果近期發表于Journal of Strength And Conditioning Research雜志(doi:10.1519/JSC.0000000000005036.)。該研究揭示,握力和步行速度與心律失常的發生率呈現出顯著的負相關關系。

(圖片源自網絡,版權歸原作者)

此項研究共納入了 487,673 名基線時無心律失常的受試者,平均年齡為 56.4 歲,其中女性占比 54.8%。研究借助測力計進行握力測試,并將低握力界定為男性 < 27kg,女性 < 16kg;步行速度則依據受試者的自我報告,劃分為慢速、一般和快速。研究的主要觀察終點為心律失常的發生情況,涵蓋房顫、室性心律失常以及緩慢性心律失常。

在長達 12.4 年的中位隨訪期間,分別有 28,967 名(5.9%)、4,061 名(0.8%)和 11,741 名(2.4%)受試者出現房顫、室性心律失常和緩慢性心律失常。研究得出了以下重要結論:

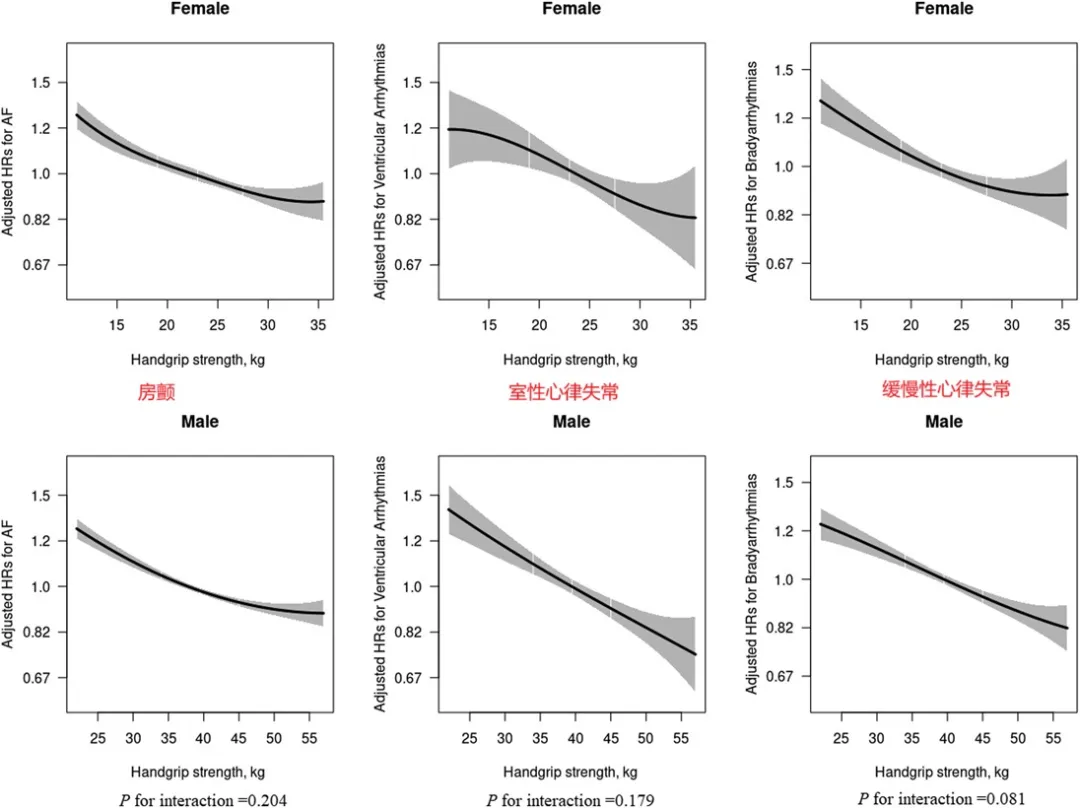

總體來看,無論是男性還是女性受試者,握力與房顫、室性心律失常和緩慢性心律失常的發病風險均呈現出顯著的負相關(圖 1)。

與低握力的受試者相比,正常握力的受試者發生房顫、室性心律失常和緩慢性心律失常的風險分別降低了 24%、25% 和 20%;

與慢速步行的受試者相比,快速步行的受試者發生上述心律失常的風險分別降低了 44%、48% 和 37%。

圖1 握力和房顫、室性心律失常和慢性心律失常之間的關系

本研究結果表明,簡單測量握力和自我報告的步行速度,與心律失常事件(包括房顫、室性心律失常和緩慢性心律失常)的發生風險之間存在顯著的負相關。這一發現具有重要的研究意義與臨床價值。從研究意義層面而言,它進一步揭示了身體功能指標與心臟健康之間的內在聯系,為深入理解心律失常的發病機制提供了新的視角;在臨床價值方面,握力和步行速度的測量簡便易行,可作為一種初步篩查工具,幫助醫生快速評估患者心律失常的潛在風險,進而制定更為精準的預防和治療方案。

對于普通人群而言,合理科學地提升握力和步速有助于維護心臟健康。提升握力方面,可以通過握力器訓練,選擇適合自己力量水平的握力器,每天進行 3 - 4 組,每組 15 - 20 次的練習;也可進行捏握訓練,如使用彈力球,每次捏握持續 3 - 5 秒,重復進行多組。而提升步速,首先要保證正確的步行姿勢,抬頭挺胸、手臂自然擺動,步幅適中。可以進行間歇快走訓練,先以正常速度步行 3 - 5 分鐘熱身,隨后快速步行 1 - 2 分鐘,交替進行,每次步行鍛煉持續 30 分鐘左右,每周進行 3 - 5 次。

在健康管理的領域中,往往一些看似平凡的身體指標,卻蘊含著關乎重大疾病風險的關鍵信息。握力與步速,這兩個日常生活中極易被忽略的要素,實則如同隱藏在身體里的精密 “晴雨表”,悄然記錄并預示著心律失常風險的變化。通過科學合理的鍛煉方式,有助于提升握力和步速,從而降低心律失常的發生風險,為心臟健康保駕護航。

編輯| 蔡湘連 伍逸婷

審核| 秦獻輝 張園園

來源: 腎臟健康促進研究

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

腎臟健康促進研究

腎臟健康促進研究