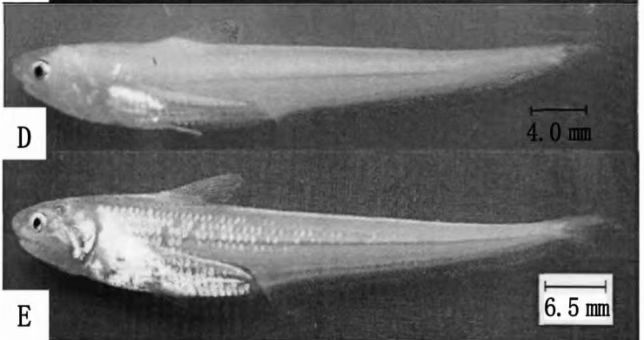

刀鱭的生存密碼刻寫著生物進化的奇跡。這種洄游性魚類每年要完成從東海到洞庭湖的長途跋涉,在咸淡水交替中完成五次生理蛻變。其體內特化的氯化物細胞如同精密儀器,能實時調節體液滲透壓,這種天賦卻成為人工養殖的"阿喀琉斯之踵"——在封閉水體中,98%的幼苗會在48小時內因滲透失衡死亡。

2019年,中科院水生所的實驗室記錄著令人震撼的數據:野生刀鱭產卵量可達24萬粒,但人工環境下受精率不足0.3%。更棘手的是其獨特的"應激性絕食"現象,受到驚嚇的刀鱭寧可餓死也不開口進食,這讓傳統投喂養殖模式徹底失效。

上海海洋大學的科研團隊從刀鱭的"運動強迫癥"中找到突破口。他們設計的環流養殖池以每秒0.8米的流速模擬長江水流,12組逆向噴頭制造出永不停歇的洄游假象。更精妙的是在池底鋪設的"鹽度階梯",通過納米級滲透膜實現每平方米3‰的鹽度漸變,完美復刻了從入海口到淡水區的過渡環境。

飼料研發組則上演著舌尖誘惑的攻心戰。通過GC-MS聯用儀分析野生刀鱭胃容物,發現其天然食譜包含7種特殊藻類和12種橈足類生物。科學家用南極磷蝦提取物搭配雨生紅球藻,調配出激發攝食本能的"紅色誘惑"飼料,成功破解絕食魔咒。

2021年,張家港養殖基地迎來歷史性時刻:首批全人工刀鱭存活率達到87%,養殖周期從野生種的3年縮短至18個月。這背后是物聯網技術的全面賦能——5G傳感器實時監測200項水質參數,AI系統能提前48小時預測魚群應激反應,區塊鏈溯源體系確保每條刀鱭都有"電子身份證"。

市場的反應超乎預期。2023年人工養殖刀鱭產量突破50噸,價格從每斤萬元降至八百元,帶動長三角地區形成從種苗繁育到預制菜加工的完整產業鏈。更令人驚喜的是,部分養殖個體重達400克,比野生種提升了60%,肉質檢測顯示Omega-3含量反而提高了15%。

在江蘇靖江的刀鱭文化節上,全魚宴菜單暗藏玄機:清蒸保留本味的"長江記憶",低溫慢煮的"分子刀魚",乃至魚骨煨制的"高湯云吞"。這場美食革命的背后,是人類用科技智慧書寫的瀕危故事。

當養殖池中的銀鱗再次閃耀,我們獲得的不僅是舌尖享受。刀鱭的人工繁育突破,為中華鱘、松江鱸等瀕危物種保護提供了全新范式。在這場與時間的賽跑中,科技不再是自然的對立面,而成為了生態平衡的守護者。正如養殖專家李教授所說:"我們復刻的不是某個養殖池,而是對生命應有的敬畏之心。"

參考文獻

[1] 李霞芳,印瑞,蔣日進,等.甌江口刀鱭繁殖生物學研究[J].海洋漁業,2024,46(06):713-722.

[2] 李宇,馮廣朋,朱浩擁,等.長江刀鱭人工繁育和養殖技術研究進展[J].江西水產科技,2024,(06):58-64.

[3] 姜濤,楊健,劉洪波,等.鄱陽湖饒河口溯河洄游型刀鱭研究[J].科學養魚,2022,(04):72-73.

[4] Cheng, Fangyuan & Wang, Qian & Maisano Delser, Pierpaolo & Li, Chenhong. (2019). Multiple freshwater invasions of the tapertail anchovy (Clupeiformes: Engraulidae) of the Yangtze River. Ecology and Evolution. 9. 10.1002/ece3.5708.

[5] 李宇,陳建華,馮廣朋,等.長江溯河洄游型刀鱭生活史及資源養護研究進展[J].海洋漁業,2024,46(06):788-796.

[6] Ma, F., Wang, Y., Su, B. et al. Gap-free genome assembly of anadromous Coilia nasus. Sci Data 10, 360 (2023).

來源: 大連圣亞海洋生物研究所

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助