海洋測繪是發展海洋事業和保證海上航行的重要工作,其成果廣泛應用于國防建設、國民經濟建設和科學研究的各個方面。新中國成立76年來,海洋測繪事業從小到大、從弱到強,取得了輝煌的成就。這些測繪成果覆蓋了我國18000多千米的大陸岸線、14000千米的島嶼岸線、6500多個島嶼和300多萬平方千米的管轄海域。

新中國的海洋測繪事業開展最早的是海軍的測繪力量。

原海軍航保測繪部隊工作樓舊址1956年海司海道測量部由上海遷至天津市解放北路230號,制圖處一并遷往。1959年11月,海司海道測量部改稱海司航海保證部。考慮到塘沽獨特的地理優勢和海軍海洋測繪工作發展需要,經海軍首長同意批準,1960年,以海司航海保證部制圖處測繪科為基礎,組建制圖大隊,由天津市區遷往該舊址。

國家海洋局成立后,主要負責我國海洋調查的規劃和組織實施,在海洋調查方面也取得了豐碩成果。

國家海洋局建局初期的辦公大樓(東長安街31號)

交通部很早就開展了港口和航道工程測量工作,擁有高素質的人才和先進的測量裝備。

1950 年9 月,初步形成交通部歷史上第—個比較健全的組織機構,對全國交通發展進行統籌管理。

原地質礦產部、中國海洋石油總公司、水利部的有關單位以及沿海各省、自治區、直轄市測繪局,根據海洋工程開發需要,也完成了部分海洋或沿海地區的測量工作。

一 、開創與起步

新中國的海洋測繪事業是從1949年初開始起步的。

▲人民海軍的第一支部隊——華東區海軍(后改稱華東軍區海軍)在江蘇泰州白馬廟的王姓地主木樓上誕生了。

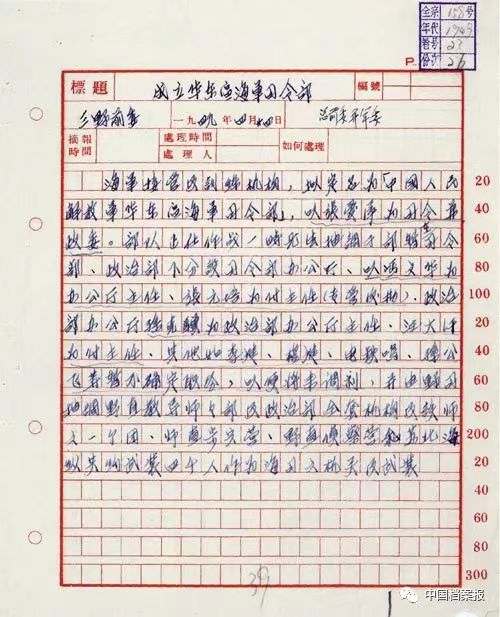

1949年4月24日,華東軍區關于成立華東軍區海軍司令部的請示。

▲關于張愛萍等任命的命令

▲1949年8月28日,毛澤東同華東海軍司令員張愛萍(前排左三)、國民黨海軍起義將領林遵(右一)等合影。1949年4月,我軍強渡長江天險,在蘇北白馬廟成立了華東區海軍。

隨后在5月26日,我海軍接管了原國民黨海軍海道測量局,成立了華東軍區海軍海道測量局,設測量、制圖、潮汐、海事等科室。

擔負著全國海洋測量和航海圖書生產的使命任務,為我軍向全國解放、海上作戰訓練和國防、國民經濟建設提供測繪保障。華東軍區海軍海道測量局的成立,標志著新中國海洋測繪事業的開始。

華東軍區海軍海道測量局成立后,人員資料奇缺,設備極少。當時只有海洋測繪技術人員 30人,印刷工人10人,繪圖用具、海圖和書籍非常之少。

在這種極端困難的情況下,海道測量局又組建了海道測量隊和鉛印廠,華東海軍和上海市軍管會及時為海道測量局調撥人員、船艇和儀器、器材,海測人員克服重重困難開展航道測量、趕制航海圖書。

到1949年底,已經發展到有 100余噸測量船艇4艘,測繪人員 129人。

海測部隊克服困難,因陋就簡,利用小舢舨、水鉈、六分儀、經緯儀、平板儀等簡易的測量工具,在作戰海區開展航道檢測,趕制航海圖書,為人民解放軍解放沿海島嶼和艦船作戰提供保障。于1949年6月14日發布了第一期航海通告,趕制出了長江口、廣州及福建沿海部分海區水深圖;緊接著在舟山、福建沿海海區,冒著槍林彈雨的危險,踏波破浪開辟新航道和錨地,為我作戰艦艇的航行安全、駐泊等提供了準確的海區地理資料。

1950年,長江口航道掃雷——海軍周村艦掃出首枚水雷。此后經過幾年的發展,海軍的測繪力量得到了很大增強。1951年2月,華東軍區海軍海道測量局更名為海軍司令部海道測量局。

二、抗美援朝和解放一江山島

在抗美援朝的斗爭中,海測部隊為入朝作戰部隊排除朝鮮西海岸清川江附近水域的水雷、岸炮陣地、鴨綠江大橋至水定島航運水域提供了測繪保障。

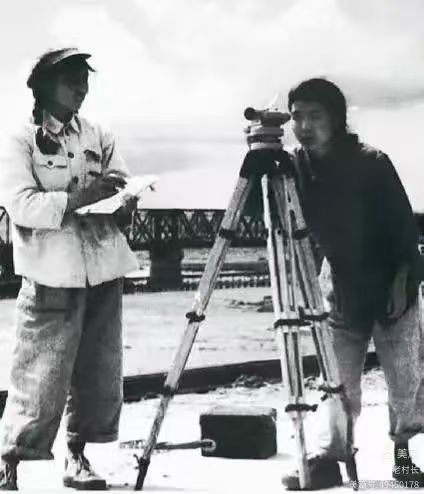

▲圖為1952年9月,解放軍測繪學校女學員在朝鮮清川江鐵路大橋進行水準測量。

在解放一江山島、上、下大陳島海戰等作戰中為我軍準確提供了潮汐、潮流、水深、底質和航行障礙物資料,為戰斗的勝利做出了貢獻。

浙東前指指揮員研究制訂三軍協同作戰計劃

1955年1月,一江山島渡海登陸作戰——搶占攻擊陣位。

**三、**空前發展

1953年7月,海軍司令部海道測量局擴建為海道測量部,遵照周恩來總理的批示,海軍各級海道測量機關,接收了交通部設在全國各海區的海務機構,并于 1953年至 1957年相繼組建了海測部海道測量船大隊、青島基地海道測量船大隊、旅順基地海道測量船大隊、海司海道測量大隊和海道測量訓練大隊等5個團級海測勤務與訓練部隊,成立了5個海道測量區和 7個海道測量段。海洋基礎測繪隊伍迅速壯大。

1956年8月底,海道測量部機關遷至天津,1959年11月,海道測量部改稱航海保證部。

1959年11月至1960年9月,在各艦隊相繼成立了艦隊海道測量大隊、在航保部成立了測圖隊;在舟山、福建和榆林三個基地,也先后建立了機動測量隊。這些新建單位和原有的測繪單位,構成了海軍海洋基礎測繪系統機關、部隊和院校的基本規模。

1953年,哈爾濱軍事工程學院設立海道測量科,這是我國有史以來在高等院校設置海道測量專業的開端。

在教育方面,總參測繪學院在1959年4月成立了海道測量系,為海軍培訓海道測量和海圖制圖方面的專業人才。1962年12月設立測繪學院江山海測系,1966年1月歸海軍建制領導,“文革 ”期間解散。1970年在大連海軍學校成立了一個海測教學小組,1973年6月成立海道測量教研室,1978年3月正式組建海測系,開始參加全國統一高考招生。

自1956年8月底海道測量部機關遷至天津之后,1957年即決定開展海區基本測量,使得海洋測繪事業得到了空前的發展,主要體現在管理機構得以健全,院校教育得以規范,測量部隊得以組建,有步驟有計劃的海洋測繪正式開展。各艦隊成立了航海保證處和海道測量隊,分別負責各艦隊轄區的海域基本測量。相繼完成了我國沿海島嶼的調查測量,摸清了我國沿岸島嶼的數量和面積,糾正了過去錯誤的島嶼資料。對領海基線進行了首次精測;為維護國家領土主權和海洋權益提供了基礎數據。

1958年,海測部隊開始了我國海域的基礎測繪工作,通過對大陸岸線和沿海島嶼的調查測量,獲得了的我國大陸岸線長度、島嶼數量及島嶼岸線長度等基礎地理信息數據,并上報國務院、中央軍委,1975年國務院、中央軍委根據海軍上報的數據,頒布了我國大陸岸線長度、島嶼數量及其岸線長度的對內對外使用規定。

1964年,國家海洋局成立,開展海洋調查的同時也開展了很多的測量工作,主要包括水深測量、重力測量、磁力測量、潮汐觀測和海圖制圖等。

國家海洋局第一、二、三所成立時,有關研究室內設有測繪組,負責海洋測繪科學研究工作。

國家海洋局各分局成立之初則直接從事海洋調查和測量工作。

1965年成立的海洋情報資料中心則設有制圖室,負責編輯出版海洋圖集、繪制海洋調查和測量成果圖。

國家海洋局海洋科技情報研究所原辦公樓海洋局先后開展了渤海、黃海、東海和南海有史以來最大規模的海洋綜合調查,以及大陸架和海岸帶的綜合調查測量。值得一提的是,在當時的歷史條件下,水利電力系統的測量隊伍頗具規模,尤以黃河水利委員會、長江水利委員會、淮河水利委員會、珠江水利委員會為代表,均有相當規模的測量隊伍,完成了大量的控制測量、地形測量和水深測量工作。

交通系統的水運測量力量也發展很快,尤其是承擔港口航道測量任務的三個海事局的海測大隊,先后完成了所屬海區的控制測量、港口工程勘察測量、沿海港口航道疏浚和整治工程測量、沿海港口航道測量、內河航道港口測量和掃海測量等。

隨著測量資料的積累日益增多,60年代初著手準備第二代海圖的編圖方案、分幅方案和編號方案,頒發了《海圖圖式 》。第二代航海圖的比例尺系列為1:100萬、:1:50萬、1:20萬、1:10萬四種,另編大比例尺港灣圖。民用海圖比例尺則為1:150萬、1:75萬、1:30萬、1:15萬四種。采用 1954年北京坐標系、1956年黃海高程系,以理論最低潮面為海圖的深度基準面。****四、****海洋測量技術

50年代初期,我國海洋測量技術標準采用的是蘇聯使用的規范細則?當時?沿海地區的國家大地控制網還未完成,為應付急需,曾自行丈量基線、觀測天文點?以獨立坐標系測圖。

地形岸線測量基本上只測岸線附近和修測已有的地形圖。水深測量正規化作業較晚,1958年開展海區基本測量后才按照規范細則進入正規化測圖。

1954年前,測量設備極其簡陋,丈量基線起初使用的是300英尺的因瓦尺,當時只作膨脹系數和傾斜改正,精度較差。1954年后,開始使用24m因瓦基線尺,精度得以提高。測角儀器主要為蔡司010型、威特T2型經緯儀、威特T3型經緯儀。

作業細則采用蘇聯的二、三、四等三角測量作業細則。在高程測量方面,1954年前基本上只進行驗潮站工作水準點和三角點之間的水準聯測,采用當地的高程基準。1954年后才按細則要求,用三、四等水準支線與附近的水準點進行聯測。在岸線地形測量方面,剛開始時除港區和工程建設區實測完整地形外,一般只測定岸線和附近的顯著地物。測量儀器為平板儀,規范為蘇聯的 《平板儀測量規范 》。

在水深測量方面,則是用常規的光學定位儀器、水鉈、測深桿和航海用測深儀等器材測量水深,僅能在港灣和沿岸海域作業,深度基準面采用的是最低低潮面,測深精度不高,海底地貌探測不完善。

盡管早在1914年國際上第一臺單波束回聲測深儀就誕生了,但是直到20世紀30年代電子管回聲測深儀才開始應用于海底地形調查。50年代初期,回聲測深儀技術已經取得很大發展,高分辨率的精密回聲測深儀投入使用。我國應用回聲測深儀實施水深測量始于50年代中期,而且當時的回聲測深儀仍是電子管回聲測深儀。國內有代表性的是1956年長江水利委員會生產的長江-56型回聲測深儀等。

測量工作的開展給海圖編繪提供了資料基礎。航海、海洋開發、國防建設和科學研究都對海圖的使用提出了迫切的需求。建國初期,為了國防和航運急需,在舊版海圖基礎上加工改繪,出版了部分海圖。1951年起編制新中國第一代海圖,當時的比例尺系列為1∶100萬、1∶50萬、1∶25萬、1∶10萬四種,港灣及錨地海圖的比例尺為 1∶2?5萬、1∶1萬或更大。航海圖采用墨卡托投影,其他圖有采用高斯投影的。1954年起采用新測資料編制江河圖集。

編繪新中國第一代海圖采用的資料新舊參雜,既有 1950年后新測的資料,也有民國時期測量的資料,還有英、日、美等國出版的海圖資料。各種資料坐標系統和高程系統不一致,深度基準面也不相同,資料處理使用難度較高,精度較低。1950—1956年,間雖然測圖125幅,測深里程6.2萬千米,但總的看來,還只是在主要港灣和航行區域進行的臨時性、突擊性工作,缺乏統一規劃和嚴格的精度要求。未能改變海區資料殘缺不全和海圖上存在著的“疑存”“概位”和空白的情況。

在70年代,出現了電磁波測距儀,作業的方便性和測量精度都得到了很大的提高,成為測距的主要設備,其作業方式也隨之發生了很大變化,逐步采用測邊代替測角布網的方法。

當時的計算工具還是手搖計算機、計算器、簡單的電子計算機,工作量大,速度慢。至于袖珍計算機和微型計算機的使用則是80年代之后的事了。

1958年之前的高程基準尚未統一,而是存在多個獨立的高程系統。1958年開始,海區基本測量開始采用 1956年黃海高程基準,海島上缺乏水準網,測量高程困難較大,一般采用同步驗潮方法,用水面水準聯測,個別遠離海岸的島嶼高程,仍以當地平均海面為基準。

50年代中期,海岸地形測量采用蘇聯的規范,陸地部分由岸線向內陸延伸2km,其他套用地形圖。由于所測岸線地形與陸部地形圖的拼接不理想,編制海圖時比較麻煩,1960年改用修測的辦法。

50年代后期,曾對蘇北和渤海灣某些施測地形比較困難的區域進行過航空攝影測量試測。由于航測相片上缺乏足夠的地形地物點,效果不理想。

1958年開始,水深測量儀器裝備有了改善,電子管回聲測深儀得到較廣泛的應用,開始了大規模的正規化水深測量。這期間,制定了新的技術標準,對作業流程、儀器操作和檢驗、水位改正、障礙物探測、精度評估等作了嚴格的要求和規定,保證了水深測量成果的精度。采用理論最低潮面作為我國海區統一的深度基準面。測區擴展到離岸100多海里的近海區域。海上定位設備為臺卡公司的HI-FIX6雙曲線定位儀,以及后來的近導4型雙曲線定位系統。衛星定位系統則為美國 1967年解密后逐漸供全球各種用戶使用的子午衛星系統Transit。

為了用圖的方便,1965年9月的 “海圖定型會議”決定進一步對海圖表示的內容進行削減。1975年修訂頒發了《海圖編繪規范 》。

民用海圖在征求交通、水產等部門的意見后,制定了相應的海圖出版規則,于60年代中期陸續編制出版第二代民用海圖,此后根據使用中發現的問題,對出版規則又進行了幾次修訂。與此同時,還相繼出版了黃渤海、東海、南海等海域的港灣錨地圖集,出版了珠江三角洲、西江等江河圖集。

“海洋檔案”整編信息來源:

1.翟國君、黃謨濤.我國海洋測繪發展歷程[J].海洋測繪,2009,29(04):74-81

2.伍博聞、林友欣.【圖鑒】回望百年運輸 奮進活力中國.中國交通報,2021-07-09

3.1949年,人民海軍在炮火中誕生(下).香山革命紀念館,2024-04-24

4.這74張圖,太震撼了!.新華網,2023-04-23

來源: “海洋檔案”公眾號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

海洋檔案

海洋檔案