綠鰭魚屬于鲉形目魴鮄科,其演化歷程堪稱魚類進化史上的“異類”。不同于多數魚類依賴尾鰭推進,綠鰭魚在漫長的演化中發展出獨特的運動方式:其胸鰭下方分化出三對獨立游離的鰭條,形如纖細的“六足”,使其能在海底以“匍匐爬行”的方式移動。這種結構不僅賦予它類似陸地爬行生物的行動能力,更讓其在泥沙底質環境中游刃有余。科學家推測,這一進化可能與綠鰭魚底棲捕食的生活方式有關——通過“六足”精確感知獵物位置,同時減少游泳帶來的能量消耗。

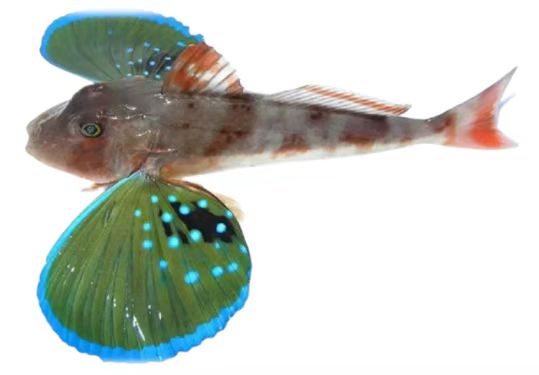

更令人稱奇的是,綠鰭魚的胸鰭并非僅為“腳”的功能。其胸鰭內側呈艷綠色,邊緣鑲嵌熒光藍斑,展開時猶如一對絢麗的蝴蝶翅膀,在水中搖曳生姿。這一特征不僅用于偽裝與求偶,更通過調節展縮角度實現上浮、下沉及平衡控制,堪稱“多功能運動器官”的典范。

綠鰭魚的外觀如同一幅充滿矛盾美的畫卷:體色以紅色為主基調,腹部雪白,頭部與背側布滿藍褐色網狀斑紋,仿佛將海洋的暮色與星光凝于一身。而胸鰭的熒光斑點在幽暗海底尤為醒目,形成獨特的視覺信號系統。研究顯示,這些斑紋不僅用于偽裝,更在求偶與社群交流中扮演關鍵角色——雄性通過展開胸鰭展示熒光斑點吸引配偶,而雌性則通過斑紋密度判斷雄性健康狀況。

然而,綠鰭魚的“詩意”不止于視覺。其魚鰾結構能收縮發出類似“泡泡”的聲響,頻率與潮汐節律同步,形成獨特的“聲紋密碼”。科學家發現,這些聲音在繁殖期尤為頻繁,可能用于標記領地或傳遞求偶信息。當綠鰭魚在海底“漫步”時,一邊用“六足”輕觸泥沙尋找獵物,一邊發出低沉的“吟誦”,恰似一位在珊瑚礁間漫步的詩人,用聲音書寫深海的情書。

作為典型的底棲肉食動物,綠鰭魚的捕食方式充滿智慧。其“六足”前端布滿味蕾,能精準定位泥沙中的蝦蟹與貝類。當發現獵物時,綠鰭魚會以緩慢的“芭蕾步態”逼近,突然收縮魚鰾制造聲波震動,迫使獵物暴露位置,隨后以迅捷的“胸鰭合攏”姿態發動突襲。這種“聲誘+突襲”的戰術,使其在低能見度的海底環境中始終保持高效捕食率。

綠鰭魚的生存策略還體現在季節性遷徙中。每年1-3月,它們聚集在濟州島西部深水區越冬,9-10月則沿洋流北上至黃海、渤海等淺水區繁殖。這種“冷暖水域切換”不僅規避了極端溫度,更確保了幼魚在餌料豐富的淺水區成長。研究顯示,綠鰭魚的遷徙路線與黑潮暖流路徑高度重合,印證了其對海洋環境變化的高度適應性。

綠鰭魚與人類的關系源遠流長。在中國沿海,其肉質細嫩、刺少,被加工為魚餅、魚膠等傳統食品,民間更流傳其“健脾益氣”的藥用價值。然而,過度商業化捕撈曾使綠鰭魚資源一度瀕危。自21世紀起,新西蘭、日本等海域通過設立禁漁區與捕撈限額,使其種群逐步恢復。目前,綠鰭魚被IUCN列為“無危物種”,但其保護仍需警惕“隱形威脅”——海洋污染與氣候變化正悄然改變其棲息環境。

有趣的是,綠鰭魚獨特的形態與行為,使其成為水下攝影與科普展覽的“明星物種”。在澳大利亞海洋館中,綠鰭魚的“六足漫步”常吸引游客駐足,成為連接人類與深海生態的橋梁。

參考文獻:

[1]張蕓欣.東海區小眼綠鰭魚漁業生物學特性研究[D].浙江海洋大學,2019.DOI:10.27747/d.cnki.gzjhy.2019.000056.

[2]王麗君,尋卓然,王緒敏,等.一種基于光譜學鑒定小眼綠鰭魚的方法:202410161699[P][2025-03-24].

[3] 營養科學詞典編者.營養科學詞典.中國輕工業出版社.2013年

來源: 大連圣亞海洋生物研究所

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助