當12級臺風卷起三層樓高的巨浪,礁石區的牡蠣被拍成碎片,藤壺像子彈般四射飛濺,唯獨鮑魚如同焊死在礁巖上——這些看似笨拙的軟體動物,究竟藏著怎樣的抗浪絕技?

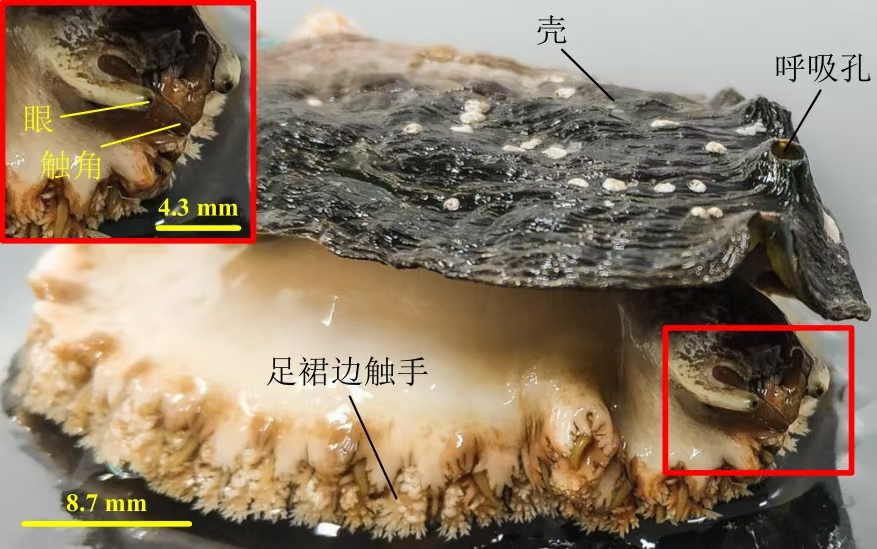

一、鮑魚的“吸盤三件套”

你以為鮑魚是單純靠黏液粘在礁石上?其實人家有三套看家本領,比吸盤掛鉤高明多了!

1. 肌肉發動機

鮑魚肚子下的肉足里,藏著無數“小彈簧”(環狀肌和縱行肌),這些肌肉每秒收縮15次,產生的力道相當于用拇指猛按手機屏幕,特殊彈性蛋白讓肌肉像橡皮筋,邊用力邊蓄能。

2. 超級黏液膠

腳底會分泌含16種成分的“生物膠水”,遇水秒變蜘蛛網黏性暴增300倍,黏性比雙面膠強300倍,5厘米大的鮑魚能吊起5桶桶裝水(約40公斤)。

3. 智能真空泵

腳邊有數百萬根“探測毛”,每秒掃描300次檢查漏氣,實時檢測縫隙。通過虹吸原理形成負壓,最大吸附力可達自身體重的4000倍,風浪越大吸得越緊。

二、臺風來了也不怕的保命絕招

在常年被海浪暴打的礁石區,鮑魚練就了一套“抗浪神技”:

首先是自動調節模式,每15-30分鐘悄悄微調足部形狀,防止“吸太久累癱”,釋放二氧化碳小氣泡調節壓力,能耗比人類潛水員調節浮力低80%;其次變身流線型,大浪正面沖來時,身體傾斜45度變成“潛水艇造型”,側面受擊時,黏液讓水流在體表打轉,卸掉40%沖擊力;最后的終極保命技--斷腳求生,當吸附力超過臨界值(約100公斤/平方厘米),足部會啟動"斷裂帶"機制,特殊蛋白酶在0.3秒內溶解特定肌纖維,寧可斷腳也要保住外殼。

2023年青島海洋所的模擬實驗顯示:成年鮑魚在相當于汽車每小時60公里流速(10m/s)的水流中,存活率仍達92%,遠超藤壺(35%)和牡蠣(18%)。

三、3億年修煉的神技——從遠古到現代的進化史

在福建發現的宋代鮑魚礁顯示:900年前的鮑魚吸力比現在弱三分之一,可見進化從未停止:5億年前:寒武紀的祖宗足腺僅能分泌基礎黏液(黏著力約0.1kPa),黏性還不如口香糖。2億年前:中生代板塊運動促使肌肉系統大升級,三疊紀鮑魚化石顯示肌纖維密度提升5倍,吸附痕跡比之前深3倍。200萬年前:進化出“壓力感應器”,靈敏度是人類皮膚的20倍。現代鮑魚:吸力堪比頂級液壓機,接觸面壓強波動不到0.3%

四、環境的考驗

扛下臺風巨浪的鮑魚也在面對著氣候變化的考驗,海洋酸化的威脅,pH值降低0.3,幼鮑足腺發育延遲5天,黏液黏性下降28%;微塑料滲透也威脅著鮑魚的生存,直徑<5μm的塑料顆粒會堵塞足部微孔,導致負壓失效風險增加3倍,在受污染海域,鮑魚脫落率已從10年前的2%上升至17%……

當潮水退去,那些緊貼礁巖的鮑魚看似靜止,實則正在進行著驚心動魄的力學博弈,鮑魚是靜默的礁巖衛士,它們的足部,是3億年進化鑄就的生物工程杰作,是蛋白質與物理法則的完美協奏。從寒武紀的原始吸附到智能仿生時代,這些不起眼的軟體動物,正用它們獨特的生存智慧,為人類書寫著一部跨越時空的科技啟示錄。下次在海鮮市場見到它們時,或許我們該駐足片刻——這些沉默的礁巖征服者,值得一份超越美味的敬意。

參考文獻:

[1] 張云.鮑魚黏附及脫黏附的實驗與理論研究[D].中國石油大學(華東),2021.

[2] 熙鵬.鮑魚腹足吸附性研究及仿生吸盤設計與試驗[D].吉林大學,2020.

[3] 王耀耀,朱蓓薇,董秀萍,等.鮑魚腹足肌原纖維蛋白的組成及其性質[J].大連工業大學學報, 2011, 30(3).

[4] 肖桂華,朱蓓薇,董秀萍,等.鮑魚腹足不同部位的質構特性及組織結構研究[J].食品科技, 2010(11).

[5] 葉王戟.名不符實話鮑魚[J].大自然, 1992(4):1.

來源: 大連圣亞海洋生物研究所

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助