勞動節看勞動人民創造的科技成就

——圓沙謎團之胭脂蟲(Porphyrophora sp.)

在塔克拉瑪干沙漠腹地,克里雅河下游,有一座非常古老的城堡,現在已經被流沙掩埋。

因為它沒有被文獻記載,不像樓蘭、龜茲、若羌、且末、焉耆、輪臺等那樣,舉世聞名。

當考古隊發現它時,附近有連綿起伏的圓沙丘(Djoumboulak Koum),再加上城廓接近圓形,就暫時命名為“圓沙”。

從發現到現在,近三十年的發掘,取得一批成果,見參考文獻。但依然迷霧重重,疑點太多。

今天,重點介紹幾千年前,圓沙勞動人民服飾中的色彩,主要是各種染料,有來自生物的,也有來自非生物的,如礦物。

從生物中提取色素(染料),包括植物、動物、微生物等。現在,已知的古代動物色素主要來自昆蟲。

而植物色素來源,就太多了。已知的植物,如芒草、藎草、紅花、茜草、大黃和木犀草等。

這幾天看到科學大院的一篇博文:

《這種昆蟲分泌物,人類吃了3000多年,已經停不下來了》(作者:環球科學)

文中提及一種美洲的胭脂蟲(Dactylopius coccus),它分泌物中的色素可用于繪畫、高端食品、化妝品、服飾布料上色等。

而查文獻,我們在新疆圓沙遺址采集的胭脂蟲色素肯定不是來自遙遠美洲的,最可能是產自當地或中亞,或古印度,或古波斯,或古埃及。都是文明古國。

上網一搜,果然科普中國《胭脂蟲》一文,提及波斯胭珠蚧 Porphyrophora polonica (L. ),這個胭蚧古稱胭脂蟲,英文名 Cochineal scales, 胭珠蚧是其中著名的一類。

當然,在新疆圓沙古城出土的服裝,其色素鮮艷,用的可能是本地的其他胭脂蟲種類(Porphyrophora sp.)。

最早林奈于 1758 年命名記錄有 Coccus polonicus, 這就是著名的波斯珠,與美洲的胭脂蟲根本不是一回事。

還有一種昆蟲,叫紫膠蚧(Laccifer lacca),可以從菩提樹、無花果樹等 400 多種植物上獲得,它們原產于印度、緬甸等東南亞其他地區。

幾千年前,新疆可能有不同的胭脂蟲。據專業報告,越來越接近圓沙的胭脂蟲(服裝紅色素),應該是來自印度的紫膠蚧?

還是先看挖掘成果(照片)。

上圖,左上角一,是圓沙墓地的蒙面女尸,頭戴金屬皇冠,旁邊是黑色陶罐。蒙面的這一塊紅布,很不簡單。

(圖片來源:中法克里雅河考古隊,見參考文獻)

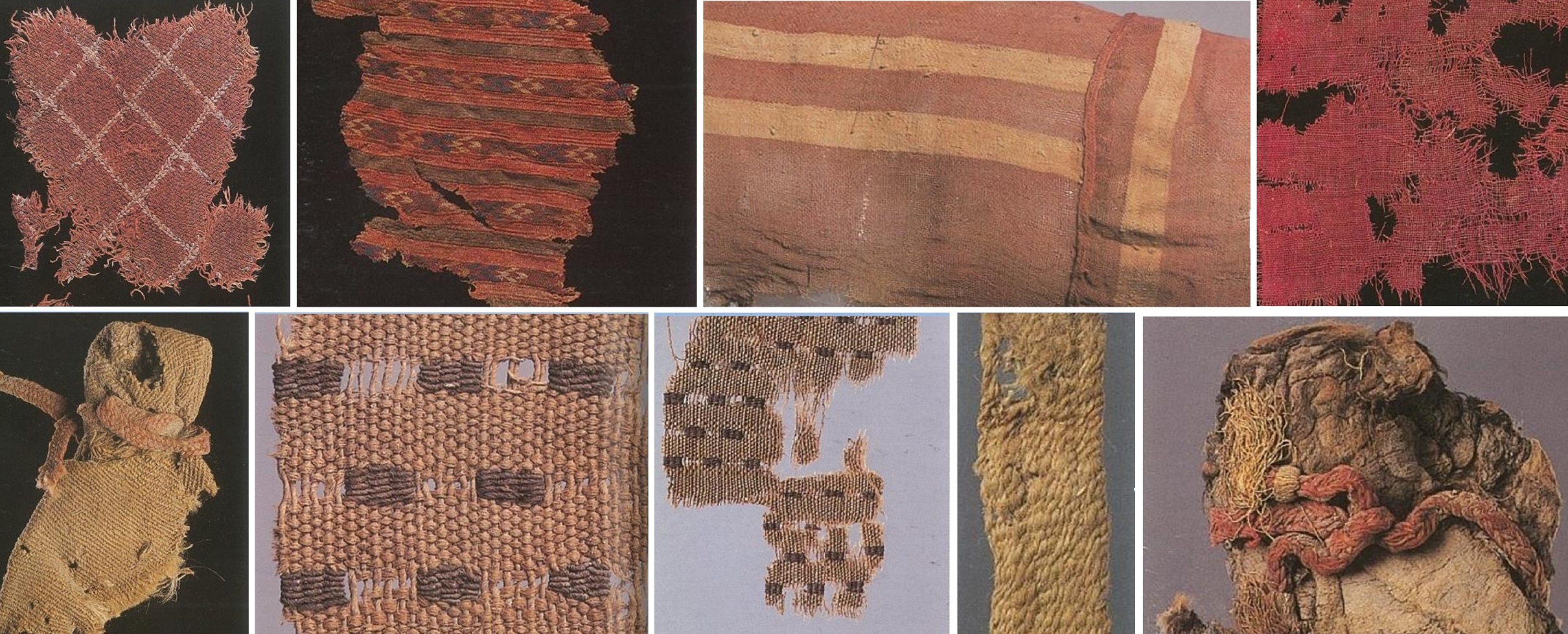

圓沙古代服裝種類繁多,功能多樣,但織料都是毛料子,十分奢華。如格子衫、平紋布、斜紋布、裹尸布(壽衣)、羊毛辮(假發)、對比色、絞經紗、混紡布、羊毛氈、布娃娃(玩偶)、開司米、襁褓布、提花布、山羊絨、、、、、(圖片來源:中法克里雅河考古隊,見參考文獻)

塔克拉瑪干地區的紡織染色工們(馬鳴 等攝),完全掌握了根據染料化學性質的不同而采用的不同染色技術,靛藍染色需要一個特殊的發酵過程。另一方面,研究結果證明,遠古的人們對染料的美觀和堅固性的選擇,獨具慧眼。大多數紅色和衍生的顏色都來自于染色工的科學知識和精湛技藝。這些染料可能不是本土的,而是在該地區引種的。黃色染料來源,包括在中國和日本古代文獻中提到的一些植物。紅色則更多,包括植物的根、花朵、果實和種子等。還有許多是自然色,如駝色、羊毛色、馬尾色、發色等。

(以上的圖片來源:中法克里雅河考古隊,見參考文獻)

===========================

特別致謝(Acknowledgements)

特別感謝新疆考古所給我這次機會,還有克里雅河下游與圓沙古城探險隊與法國科學研究中心中亞考古所( Corinne Debaine-Francfort 等5人)和新疆考古所(5人)合作。

不能面面俱到,這是一次不平凡的經歷,千載難逢,語言難以表達,刻骨銘心的記憶。感謝和田當地陪同人員、駝工、向導等,還有全體成員。

特別要感謝 S. Lepetz、伊弟利斯所長(Abduressul Idriss)、Corinne Debaine-Francfort、MAFCX(機構)、南香紅等。

還有未曾謀面的實驗室幕后英雄們,如 Albert Keller、J. Suire、Thibaud Fournet、Olivier Meyer、Nathalie Richard、Noel Lacoudre、J. Vasquez、Dominique Cardon、X. Renauld、EDF、P. Dal-Prā、Ch. Moulhérat、V. Terebenine、劉國瑞、劉玉生等。

參考文獻(References)

科普中國網:清明時節看遠古喪葬(馬鳴風蕭蕭兮)

Debaine-Francfort C. & Abduressul Idriss. 2001. Keriya, memoires d'un fleuve.Editions Findakly, Moulin de Suillyzeau.

Gao S, Cui Y, Yang Y, Duan R, Abuduresule I, Mair VH, Zhu H, Zhou H.2008. Mitochondrial DNA analysis of human remains from the Yuansha site in Xinjiang, China. Sci China C, Life Sci, 51(3): 205-213.

Ma Ming et.al. 1992. The survey of vertebrates in Taklimakan Desert centre. Chinese J. Zool. 27(5):41.

Ma Ming et.al. 1997. The biology report of Sino-Nipponian Scientific Exploration of foot in Taklimakan Desert, 1997. Arid Zone Research, 14(3): 55-58.

Ma Ming, S. Lepetz, Abuduresule Idriss and Liu Guorui. 2005. Records on the Vertebrates in the Desert at the Lower Reaches of Keriya River and at the Ruins of Yuansha City. Arid Land Geography, 28(5): 638-641.

Ma Ming. 2001. The distribution and ecological habits and characteristic of Xinjiang Ground Jays in Taklamakan Desert. Arid Zone Research, 18(3): 29-35.

郭艷榮. 2023. 再現圓沙古城. 大眾考古(6).(西域研究)

科學網 馬鳴 2025 圓沙謎團(一)、圓沙謎團(二)、圓沙謎團(三)、、、、、、

馬鳴 等.1992. 塔克拉瑪干沙漠腹地動物調查. 動物學雜志,27(5):41.

馬鳴、歐泳、段剛. 1997. `97中日塔克拉瑪干沙漠徒步科學探險報告(生物部分). 干旱區研究,14(3):55-58.

馬鳴. 1997. 徒步橫穿塔克拉瑪干大沙漠. 大自然(4):18-19.

馬鳴,Geoff Carey, Richard Lewthwaite, 林超英, 等. 2000. 鳥類穿越塔克拉瑪干沙漠腹地的新證據(The new evidence on the birds across the hinterland of the Taklimakan Desert).中國鳥類學研究(昆明:第四屆海峽兩岸鳥類學術研討會文集).北京:中國林業出版社,322-326.

馬鳴. 2001.塔克拉瑪干沙漠白尾地鴉(Podoces biddulphi)的分布與生態習性.干旱區研究,18(3):29-35.

馬鳴. 2004. 克里雅河下游的圓沙謎團. 大自然,(2):9-11.

馬鳴,S. Lepetz, 伊弟利斯,劉國瑞. 2005. 克里雅河下游及圓沙古城脊椎動物考察記錄. 干旱區地理,28(5):638-641.

馬鳴. 2021. 庫姆塔格沙漠調查記. 中國科學報,2021-10-28(第8版).

南香紅. 2011. 圓沙故城無名之謎. 新疆都市報,C04.

王瑟. 2007. 揭開圓沙古城的神秘面紗. 光明日報,2007-03-29.

無名氏. 大漠的心臟——圓沙古城之謎.萬方數據.

科普中國網 清明時節看遠古喪葬(馬鳴風蕭蕭兮)

來源: 馬鳴風蕭蕭兮

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

馬鳴風蕭蕭兮

馬鳴風蕭蕭兮