北宋初期,人們發現信州(今江西上饒)鉛山縣(寫作“鉛”,讀作“沿”)有一苦泉,把苦泉水裝在鐵鍋里熬,時間久了,鐵鍋會變成銅鍋。這種神奇的鐵變銅現象其實早在漢代就已經被記載,不過當時人們的認識和實踐范圍局限在煉丹術中。

不懂數理化,處處是魔法。這種讓古人感到神奇的現象其實是一種置換反應,也是濕法煉銅的起源。雖然由于時代的局限,沈括未能解釋這一現象,但準確地記錄了生產過程和苦泉中的礦物——膽礬。

膽礬晶體

膽礬產于含銅的硫化物礦床氧化帶,與孔雀石、藍銅礦一樣,是硫化銅礦物氧化后形成的次生礦物,也經常與它們共生在一起。

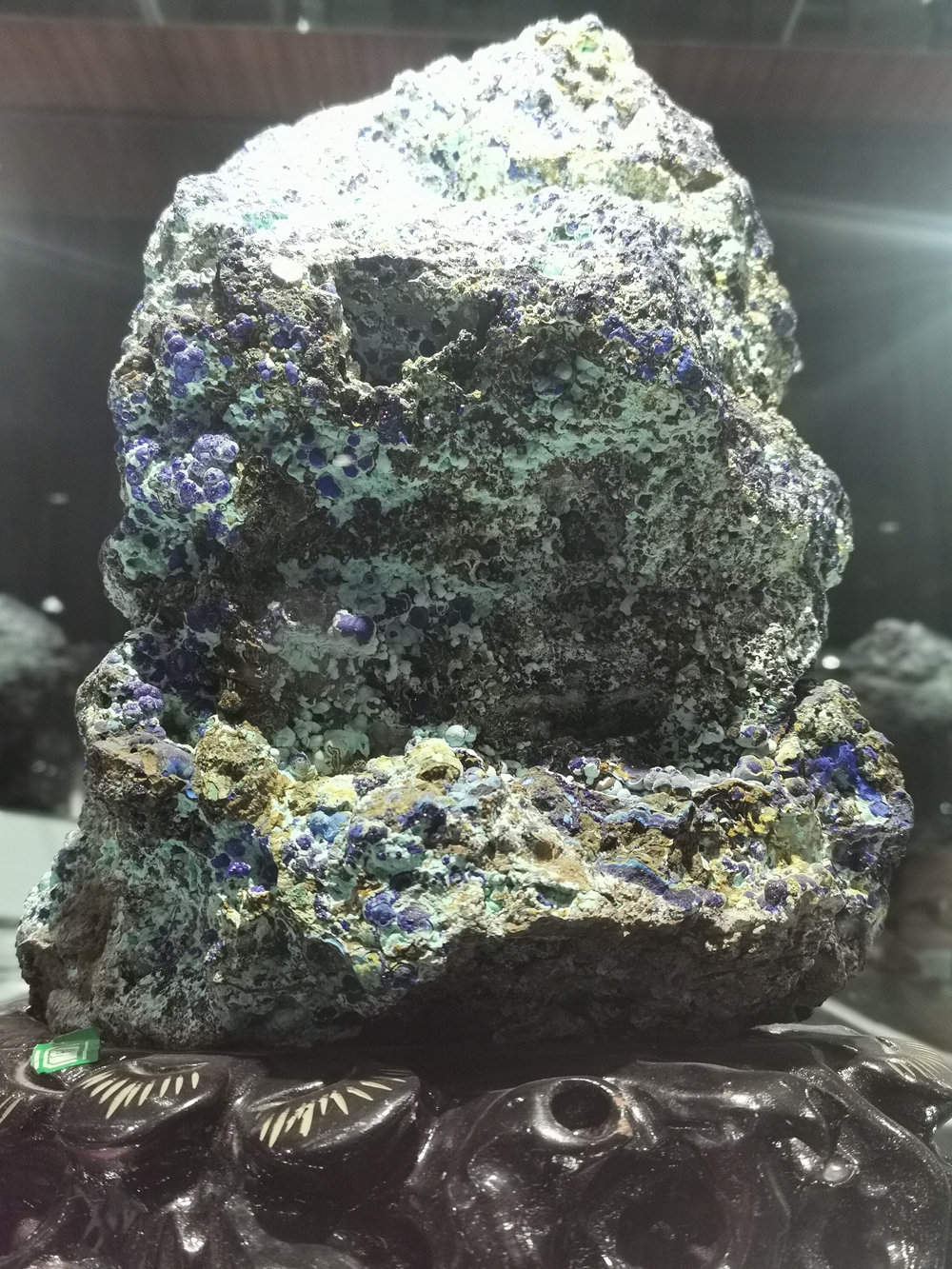

館藏膽礬與藍銅礦共生標本

名稱中的“礬”在古代通“燔”,意為焚燒,因為最早使用的“礬”類物質(明礬、綠礬)是通過焙燒生成的,而現代語義的“礬”則指的是某種金屬的含水硫酸鹽,表明了它的成分為含水的硫酸銅,其英文學名“Chalcanthite”則源于希臘語的“chalkos”(意為銅)和“anthos”(意為花)。

膽礬的名稱

實際上,膽礬的晶簇也的確如同美麗妖艷的花朵,因此也有人用它進行趣味結晶實驗,生成漂亮的“藍色妖姬”向妹子表白,簡直是化工男的浪漫。但在天然環境下,膽礬的晶體是很少見的,與其它次生含銅礦物一樣,在地表外力地質作用的摧殘下,大多呈塊狀、皮殼狀或鐘乳狀的集合體。即使難得地形成美麗的晶體,若長期暴露在干燥的環境下,也會失去水而變成粉末,環境若潮濕則溶解于水或逐漸潮解,干也不行濕也不行,就像花一般嬌嫩。

膽礬趣味結晶實驗——制作藍色妖姬

而美麗妖艷的背后,隱藏著不可小看的危險性。膽礬是有毒的,而且早在古代,人們對于它的毒性就有了清楚的認識,如我們熟悉的“五毒”,除了指五種動物外,還有五種礦物——石膽、丹砂、雄黃、礬石(毒砂)、慈石(磁鐵礦)。拋開無辜入伙的磁鐵礦不說,其它四位都是“老毒物”,其中位列首位的石膽就是膽礬,誤服膽礬而亡的案例從古至今都有。

館藏四種具有毒性的礦物

不過,拋開劑量和目的談毒性都是耍流氓,少量的膽礬可以用于游泳池、魚池等非飲用水的消毒殺菌,農業上也使用膽礬配制的波爾多液防治部分病蟲害。此外,由于其味如苦膽(這就是名稱中的“膽”字,以及前文提到的苦泉的由來),且毒性可刺激胃壁神經引起反射性嘔吐,因此在醫學上可以起到催吐的作用。但作為有毒且并不常用的礦物藥,膽礬并沒有被收錄于《中國藥典》中,使用須謹慎。

配制波爾多液

以上就是本期的全部內容,感興趣的小伙伴我們下期再見!

來源: 石林石得利地質博物館

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

石林石得利地質博物館

石林石得利地質博物館