在古老的東方醫學典籍中,有一類特殊的“山林精靈”悄然生長,它們既非草木,亦非動物,卻能在藥典中占據獨特的篇章——菌類中藥。這大自然饋贈的天然良藥,從深山樹林到藥罐沸騰,承載著中醫藥傳承千年的智慧。你是否好奇,靈芝為何被譽為“仙草”?冬蟲夏草如何演繹生命的輪回?今天,讓我們一同揭開菌類中藥的神秘面紗,探尋它們如何在山林間孕育奇跡,在方寸藥房中延續生命的力量。

馬勃

【別名】 馬糞包、馬屁泡、地煙等。

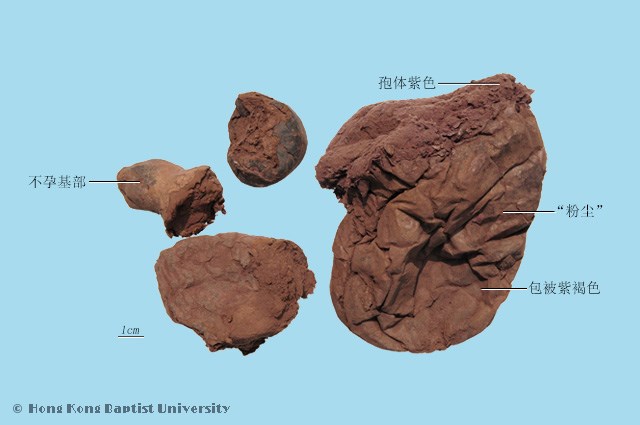

【來源】 本品為灰包科真菌脫皮馬勃、大馬勃或紫色馬勃的干燥子實體。夏、秋二季子實體成熟時及時采收,除去泥沙,干燥。

【性狀鑒定】 脫皮馬勃 本品呈扁球形或類球形,無不孕基部,直徑15~20cm。包被灰棕色至黃褐色,紙質,常破碎呈塊片狀,或已全部脫落。孢體灰褐色或淺褐色,緊密,有彈性,用手撕之,內有灰褐色棉絮狀的絲狀物。觸之則孢子呈塵土樣飛揚,手捻有細膩感。臭似塵土,無味。

大馬勃 不孕基部小或無。殘留的包被由黃棕色的膜狀外包被和較厚的灰黃色的內包被所組成,光滑,質硬而脆,成塊脫落。孢體淺青褐色,手捻有潤滑感。

紫色馬勃 呈陀螺形,或已壓扁呈扁圓形,直徑5~12cm,不孕基部發達。包被薄,兩層,紫褐色,粗皺,有圓形凹陷,外翻,上部常裂成小塊或已部分脫落。孢體紫色。

【炮制方法】 除去雜質,剪成小塊。

【炮制作用】 易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

【性味歸經】 辛,平。歸肺經。

【功效】 清肺利咽,止血。

【應用】 1. 風熱郁肺咽喉腫痛,咳嗽失音2. 吐血衄血,外傷出血。

【用法用量】 煎服,2~6g。外用適量,敷患處。

【使用注意】 風寒伏肺咳嗽失音者禁服。

【代表方劑】 馬勃散(《雜病源流犀燭》)

組成:馬勃 薄荷 桔梗 連翹 杏仁 通草各等分

功用:清熱解毒,疏風散邪。

主治:風溫之邪上郁,耳聤又脹者。

方歌:馬勃散中用薄荷,連翹杏仁桔通草,清熱解毒又疏風,風溫邪郁服之消。

茯苓

一、茯苓

【別名】 云苓、松苓、茯靈等。

【來源】 本品為多孔菌科真菌茯苓的干燥菌核。多于7~9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“發汗”后,攤開晾至表面干燥,再“發汗”,反復數次至現皺紋、內部水分大部散失后,陰干,稱為“茯苓個”;或將鮮茯苓按不同部位切制,陰干,分別稱為“茯苓塊”和“茯苓片”。

【性狀鑒定】 茯苓個 本品呈類球形、橢圓形、扁圓形或不規則團塊,大小不一。外皮薄而粗糙,棕褐色至黑褐色,有明顯的皺縮紋理。體重,質堅實,斷面顆粒性,有的具裂隙,外層淡棕色,內部白色,少數淡紅色,有的中間抱有松根。氣微,味淡,嚼之粘牙。

茯苓塊 本品為去皮后切制的茯苓,呈立方塊狀或方塊狀厚片,大小不一。白色、淡紅色或淡棕色。

茯苓片 本品為去皮后切制的茯苓,呈不規則厚片,厚薄不一。白色、淡紅色或淡棕色。

【炮制方法】

1. 茯苓 取原藥材,浸泡,洗凈,潤后稍蒸,及時削去外皮,切制成塊或切厚片,曬干。

2. 朱茯苓 取茯苓片,噴水濕潤,加定量朱砂細粉拌勻。

【炮制作用】

1. 茯苓 易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

2. 朱茯苓 寧心安神力強。

【性味歸經】 甘、淡,平。歸心、肺、脾、腎經。

【功效】 利水滲濕,健脾,寧心。

【應用】 1.水腫尿少。2.痰飲眩悸。3.脾虛食少,便溏泄瀉。4.心神不安,驚悸失眠。

【用法用量】 煎服,10~15g。

【代表方劑】 真武湯(《傷寒論》)

組成:茯苓三兩 芍藥三兩 白術二兩 生姜三兩 附子一枚

功用:溫陽利水。

主治:陽虛水泛證。

方歌:真武湯壯腎中陽,茯苓術芍附生姜,少陰腹痛有水氣,悸眩瞤惕保安康。

二、茯神

【別名】 茯神木、伏神等。

【來源】 本品為多孔菌科真菌茯苓菌核中間抱有松根(即“茯神木”)的白色部分。7~9月采挖中間抱有松根的菌核,陰干。或趁鮮切成正方形的厚片或塊,陰干。

【性狀鑒定】 本品呈不規則的厚片或塊。切面粉白色,松根切面棕黃色,有圈狀紋理。無臭,味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】

1. 茯神 取茯神塊或片,除去雜質。或取原藥材,除去雜質,洗凈,潤透,切成正方形的厚片或塊,陰干。

2. 朱茯神 取凈茯神片或塊,噴水少許,微潤,用朱砂細粉拌勻,染成紅色,干燥。

【炮制作用】

1. 茯神 易于保存,方便調配,確保臨床用藥劑量的準確性,利于藥效成分溶出。

2. 朱茯神 能增強寧心,安神的功能。

【性味歸經】 甘、淡,平。歸心、脾經。

【功效】 寧心安神,利水。

【應用】 心虛驚悸,健忘,失眠。

【用法用量】 煎服,10~15g。

【代表方劑】 茯神湯(《外臺秘要》)

組成:茯神三兩 龍骨 白術 酸棗仁各一兩 干姜 細辛各一兩半 人參 遠志 炙甘草 桂心 獨活 防風各二兩

功用:安神定志。

主治:風經五臟虛,驚悸。

方歌:茯神桂心酸棗仁,干姜細辛參獨防,龍骨遠志術甘草,安神定志五臟充。

三、茯苓皮

【別名】 云苓皮等。

【來源】 本品為多孔菌科真菌茯苓干燥菌核的干燥外皮。多于7~9月采挖,加工“茯苓片”“茯苓塊”時,收集削下的外皮,陰干。

【性狀鑒定】 本品呈長條形或不規則塊片,大小不一。外表面棕褐色至黑褐色,有疣狀突起,內面淡棕色并常帶有白色或淡紅色的皮下部分。質較松軟,略具彈性。氣微、味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】 取茯苓皮,除去雜質,搶水洗凈,干燥。

【炮制作用】 易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

【性味歸經】 甘、淡,平。歸肺、脾、腎經。

【功效】 利水消腫。

【應用】 水腫,小便不利。

【用法用量】 煎服,15~30g。

【代表方劑】 五皮散(《中藏經·附錄》)

組成:茯苓皮 生姜皮 桑白皮 陳皮 大腹皮各等分

功用:利水消腫,理氣健脾。

主治:脾虛濕盛,氣滯水泛之皮水證。

方歌:五皮散用五般皮,陳茯姜桑大腹奇,或以五加易桑白,脾虛膚脹此方施。

四、赤茯苓

【別名】 赤苓、赤茯等。

【來源】 本品為多孔菌科真菌茯苓干燥菌核近外皮部的淡紅色部分。7~9月采挖,除去泥沙、雜質,加工成茯苓個;或先切除茯苓外皮,再切取皮下棕紅色或淡紅色部分,切成厚片或小方塊,陰干。

【性狀鑒定】 本品呈大小不一的厚片或小方塊。切面淡紅色或淡棕色,顆粒性。質堅實。氣微,味淡,嚼之粘牙。

【炮制方法】 取赤茯苓塊,除去雜質。或取茯苓個,大小分檔,浸泡,洗凈,潤透,先切除茯苓外皮,再切取皮下棕紅色或淡紅色部分,切成厚片或小方塊,陰干。

【炮制作用】 易于保存,方便調配,使有效成分易于溶出。

【性味歸經】 甘、淡,平。歸心、肺、脾、腎經。

【功效】 利水滲濕,健脾寧心。

【應用】 1.水腫尿少,痰飲眩悸。2.脾虛食少,便溏泄瀉。

【用法用量】 煎服,9~15g。

【使用注意】 虛寒精滑者忌服。

【代表方劑】 茯苓湯(《圣濟總錄》)

組成:赤茯苓 黃芩 梔子仁 麥門冬各一兩半 赤石脂 升麻 紫菀 石膏各一兩 淡豆豉一合

功用:消熱氣,調血脈,理中。

主治:脈極實熱,血氣傷心,好生嗔怒,口唇色變,言語不快。

方歌:茯苓湯中麥門冬,石膏梔芩淡豆豉,升麻紫菀赤石脂,消熱通經兼理中。

豬苓

【別名】 地烏桃、豬茯苓、豬靈芝等。

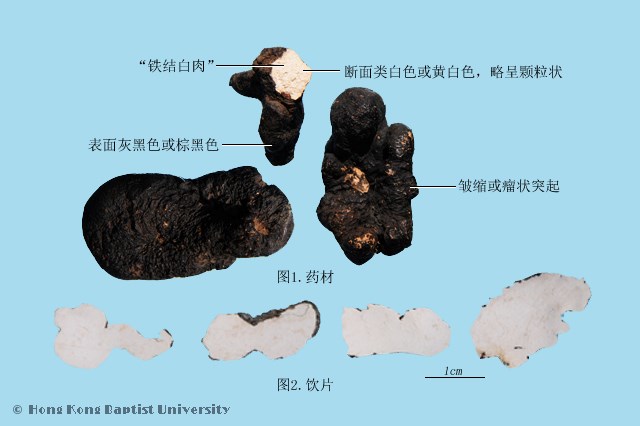

【來源】 本品為多孔菌科真菌豬苓的干燥菌核。春、秋二季采挖,除去泥沙,干燥。

【性狀鑒定】 本品呈不規則的條狀、類圓形或扁塊狀,有的有分枝,長5~25cm,直徑2~6cm。表面皺縮或有瘤狀突起,黑色、灰黑色或棕黑色。質硬而體輕,能浮于水面,斷面細膩,按之較軟,類白色或黃白色,略呈顆粒狀。氣微,味淡。

飲片 本品呈類圓形或不規則的厚片。外表皮黑色或棕黑色,皺縮。切面類白色或黃白色,略呈顆粒狀。氣微,味淡。

【炮制方法】 除去雜質,浸泡,洗凈,潤透,切厚片,干燥。

【炮制作用】 易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

【性味歸經】 甘、淡,平。歸腎、膀胱經。

【功效】 利水滲濕。

【應用】 水腫,小便不利,泄瀉,淋濁,帶下。

【用法用量】 煎服,6~12g。

【代表方劑】 豬苓湯(《傷寒論》)

組成:豬苓 澤瀉 阿膠 茯苓 滑石各一兩

功用:利水,養陰,清熱。

主治:水熱互結證。小便不利,發熱,口渴欲飲,或心煩不寐,或兼有咳嗽、嘔惡、下利,舌紅苔白或微黃,脈細數。又治血淋,小便澀痛,點滴難出,小腹滿痛者。

方歌:豬苓湯用豬茯苓,澤瀉滑石阿膠并,小便不利兼煩渴,利水養陰熱亦平。

雷丸

【別名】 竹苓、雷實、竹鈴芝等。

【來源】 本品為白蘑科真菌雷丸的干燥菌核。秋季采挖,洗凈,曬干。主產于四川、貴州、云南、湖北、廣西。

【性狀鑒定】 本品呈類球形或不規則團塊,直徑1~3cm。表面黑褐色或棕褐色,有略隆起的不規則網狀細紋。質堅實,不易破裂,斷面不平坦,白色或淺灰黃色,似粉狀或顆粒狀,常有黃白色大理石樣紋理。氣微,味微苦,嚼之有顆粒感,微帶黏性,久嚼無渣。

斷面色褐呈角質樣者,不可供藥用。

【炮制方法】

1. 雷丸 秋季采挖,洗凈,曬干,粉碎。不得蒸煮或高溫烘烤。

2. 雷丸片 原藥清水浸泡,撩起,潤透,切厚約1mm的頂頭片,曬干生用。

【炮制作用】 易于有效成分的利用,易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

【性味歸經】 微苦,寒。歸胃、大腸經。

【功效】 殺蟲消積。

【應用】 1.絳蟲病,鉤蟲病,蛔蟲病,蟲積腹痛。2.小兒疳積。

【用法用量】 15~21g,不宜入煎劑,一般研粉服,一次5~7g,飯后用溫開水調服,一日3次,連服3天。

【使用注意】 不宜入煎劑。本品含蛋白酶,加熱60℃左右即易于破壞而失效。有蟲積而脾胃虛寒者慎服。

【代表方劑】 雷丸散(《楊氏家藏方》)

組成:雷丸 使君子 鶴虱 榧子肉 檳榔各等分

功用:消疳殺蟲。

主治:蟲積,絳蟲、囊蟲病。

方歌:雷丸使君檳榔共,鶴虱榧子等量沖。消疳解肌治腹痛,各種蟲積有奇功。

靈芝

【別名】 靈芝草、紫靈芝、菌靈芝等。

【來源】 本品為多孔菌科真菌赤芝或紫芝的干燥子實體。全年采收,除去雜質,剪除附有朽木、泥沙或培養基質的下端菌柄,陰干或在40~50℃烘干。

【性狀鑒定】 赤芝 本品呈傘狀,菌蓋半圓形、腎形或近圓形,直徑10~18cm,厚1~2cm。皮殼堅硬,黃褐色至紅褐色,有光澤,具環狀棱紋和輻射狀皺紋,邊緣薄而平截,常稍內卷。菌蓋下菌肉白色至淺棕色,由無色菌管構成。菌柄圓柱形,側生,少偏生,長7~15cm,直徑1~3.5cm,紅褐色至紫褐色,光亮。孢子細小,黃褐色。氣微香,味苦澀。

紫芝 本品皮殼紫黑色,有漆樣光澤。菌肉銹褐色。菌柄長17~23cm。

栽培靈芝 本品子實體較粗壯、肥厚,直徑12~22cm,厚1.5~4cm。皮殼外常被有大量粉塵樣黃褐色孢子。

【炮制方法】 除去雜質,剪除附有朽木、泥沙或培養基質的下端菌柄,陰干或烘干。用時切片。

【炮制作用】 易于保存,方便調配。確保臨床用藥劑量的準確性。

【性味歸經】 甘,平。歸心、肺、肝、腎經。

【功效】 補氣安神,止咳平喘。

【應用】 1.心神不寧,心悸失眠。2.肺虛咳喘。3.虛勞短氣,不思飲食。

【用法用量】 煎服,6~12g。

【使用注意】 孕婦慎用。

【代表方劑】 心力丸(《中藥部頒標準》)

組成:人參 附片 蟾酥 麝香 紅花 冰片 靈芝 珍珠 人工牛黃(原書未著劑量)

功用:溫陽益氣,活血化瘀。

主治:用于心陽不振、氣滯血瘀所致的胸痹心痛、胸悶氣短、心悸怔忡、冠心病、心絞痛等。

方歌:心力丸中參附片,蟾麝紅花與冰片,靈芝珍珠加牛黃,溫陽益氣活血兼。

天麻

【別名】 明天麻、赤芝箭、合離草、木浦等。

【來源】 本品為蘭科植物天麻的干燥塊莖。立冬后至次年清明前采挖,立即洗凈,蒸透,敞開低溫干燥。主產于湖北、四川、云南、貴州、陜西。

【性狀鑒定】 本品呈橢圓形或長條形,略扁,皺縮而稍彎曲,長3~15cm,寬1.5~6cm,厚0.5~2cm。頂端有紅棕色至深棕色干枯芽孢,習稱“鸚哥嘴”或“紅小辮”;或為殘留基莖。另端有自母麻脫落后的圓臍形疤痕。表面黃白色至黃棕色,有縱皺紋及由潛伏芽排列而成的多輪橫環紋;有時可見棕褐色菌索。質堅硬,不易折斷。斷面較平坦,黃白色至淡棕色,角質樣。氣微,味甘。

飲片 本品呈不規則的薄片。外表皮淡黃色至黃棕色,有時可見點狀排成的橫環紋。切面黃白色至淡棕色。角質樣,半透明。氣微,味甘。

【炮制方法】 取原藥材,除去雜質及黑色泛油者,洗凈,潤透或蒸軟,切薄片,干燥。

【炮制作用】 蒸天麻主要是為了便于軟化切片,同時可破壞酶,保存苷類成分。

【性味歸經】 甘,平。歸肝經。

【功效】 息風止痙,平抑肝陽,祛風通絡。

【應用】 1.小兒驚風,癲癇抽搐,破傷風。2.肝陽上亢,頭痛眩暈。3.手足不遂,肢體麻木,風濕痹痛。

【用法用量】 煎服,3~10g。

【使用注意】 凡津液衰少,表現為眩暈或頭痛、舌干口燥、咽干、大便干結等,均須慎用天麻。

【代表方劑】 半夏白術天麻湯(《醫學心悟》)

組成:半夏一錢五分 天麻 茯苓 橘紅各一錢 白術三錢 甘草五錢 生姜一片 大棗二枚

功用:化痰息風,健脾祛濕。

主治:風痰上擾證。眩暈,頭痛,胸膈痞悶,惡心嘔吐,舌苔白膩,脈弦滑。

方歌:半夏白術天麻湯,苓草橘紅棗生姜,眩暈頭痛風痰盛,痰化風熄復正常。

僵蠶

【別名】 天蟲、姜蟲、僵蟲、白僵蠶、炙僵蠶等。

【來源】 本品為蠶蛾科昆蟲家蠶4~5齡的幼蟲感染或人工接種白僵菌而致死的干燥體。多于春、秋季生產,將感染白僵菌病死的蠶干燥。主產于浙江、江蘇。

【性狀鑒定】 本品略呈圓柱形,多彎曲皺縮。長2~5cm,直徑0.5~0.7cm。表面灰黃色,被有白色粉霜狀的氣生菌絲和分生孢子。頭部較圓,足8對,體節明顯,尾部略呈二分歧狀。質硬而脆,易折斷,斷面平坦,外層白色,中間有亮棕色或亮黑色的絲腺環4個。氣微腥,味微咸。

【炮制方法】

-

僵蠶 淘洗后干燥,除去雜質。

-

麩炒僵蠶 取凈僵蠶,照麩炒法炒至表面黃色,篩去麥麩,放涼。

【炮制作用】

- 僵蠶 以息風止痙為主。生品藥力較猛,且氣味不良,較為少用。

2. 麩炒僵蠶 以祛風止痛,解毒散結為主,且矯味矯臭,便于服用。

【性味歸經】 咸、辛,平。歸肝、肺、胃經。

【功效】 息風止痙,祛風止痛,化痰散結。

【應用】 1.肝風夾痰,驚癇抽搐,小兒急驚,破傷風。2.中風口眼?斜。3.風熱頭痛,目赤咽痛,風疹瘙癢。4.瘰疬痰核,發頤痄腮。

【用法用量】 煎服,5~10g。

【使用注意】 心虛不寧、血虛生風者慎服。

【代表方劑】 牽正散(《楊氏家藏方》)

組成:白附子 白僵蠶 全蝎各等分

功用:祛風化痰,通絡止痙。

主治:風痰阻于頭面經絡所致口眼歪斜。

方歌:牽正散是楊家方,全蝎僵蠶白附襄,服用少量熱酒下,口眼斜療效彰。

竹黃

【別名】 竹黃,竹膏,天竺黃,竹糖等。

【來源】 本品為禾本科植物青皮竹或薄竹等竹竿被竹黃菌寄生后,在節間分泌的液汁干燥形成的塊狀物。主產于云南,廣東,廣西等地。

【性狀鑒定】 不規則片塊、顆粒或碎塊,大小不一。表面乳白色、灰白色或灰藍色,偶帶黃棕色。質輕脆,易碎,斷面有玻璃樣光澤。氣微,味淡,嚼之黏牙。遇水不溶解,火燒無焦臭(區別于礦物類偽品)。

【炮制方法】

1.凈制:去除雜質,篩去灰屑。

2.水飛法:研細后加水研磨,取懸浮液干燥,得極細粉(增強藥效吸收)。

3.朱砂拌制:與朱砂共研,增強安神定驚作用(比例通常為竹黃10:朱砂1)。

【炮制作用】

1.水飛:使藥物質地更細膩,便于制劑(如散劑、丸劑),提高生物利用度。

2.朱砂拌制:協同增強鎮驚安神功效,適用于高熱驚厥、癲癇等癥。

【性味歸經】 甘,寒。歸心、肝經。

【功效】 清熱豁痰,清心定驚。

【應用】 1.熱病神昏,中風痰迷。2.小兒痰熱驚厥,抽搐,夜啼。

【用法用量】 1.煎服:3~9克,宜布包入煎。2.研末沖服:每次1~3克,小兒減量。

【使用注意】 1.脾胃虛寒者慎用(恐加重腹瀉)。2.無實熱痰火者忌服。3.孕婦慎用(寒性可能傷胎氣)。

【代表方劑】 抱龍丸(《中醫藥典》2000年版一部)

組成:天竺黃15g,膽南星30g,牛黃3g,朱砂15g,琥珀7.5g,雄黃15g,麝香1.5g,全蝎(去毒)7.5g,僵蠶(炒)7.5g,茯苓15g,甘草15g。

功用:清熱化痰,鎮驚安神。

主治:用于小兒風痰壅盛所致的驚風,癥見高熱神昏、驚風抽搐等。

方歌:抱龍丸用天竺黃,膽星牛朱珀雄黃,麝蝎僵蠶苓草入,清熱化痰鎮驚良。

冬蟲夏草

【別名】 蟲草、冬蟲草、中華蟲草等。

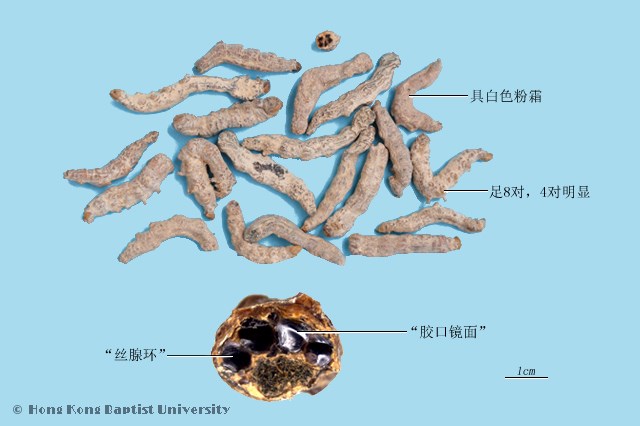

【來源】 本品為麥角菌科真菌冬蟲夏草菌寄生在蝙蝠蛾科昆蟲幼蟲上的子座和幼蟲尸體的干燥復合體。夏初子座出土、孢子未發散時挖取,曬至六七成干,除去似纖維狀的附著物及雜質,曬干或低溫干燥。主產于四川、西藏、青海。

【性狀鑒定】 本品由蟲體與從蟲頭部長出的真菌子座相連而成。蟲體似蠶,長3~5cm,直徑0.3~0.8cm;表面深黃色至黃棕色,有環紋20~30個,近頭部的環紋較細;頭部紅棕色;足8對,中部4對較明顯;質脆,易折斷,斷面略平坦,淡黃白色。子座細長圓柱形,長4~7cm,直徑約0.3cm;表面深棕色至棕褐色,有細縱皺紋,上部稍膨大;質柔韌,斷面類白色。氣微腥,味微苦。

【炮制方法】

1. 凈制冬蟲夏草 取原藥材除去雜質,洗凈,低溫干燥,低溫滅菌即得。

2. 冬蟲夏草粉 取原藥材除去雜質,洗凈,低溫干燥,低溫滅菌,粉碎即得。

3. 冬蟲夏草純粉片 取原藥材除去雜質,洗凈,低溫干燥,低溫滅菌,粉碎,純粉壓制成片即得。

【炮制作用】 保護珍稀中藥資源,使藥材得到充分利用。

【性味歸經】 甘,平。歸肺、腎經。

【功效】 補腎益肺,止血化痰。

【應用】 1.腎虛精虧,陽痿遺精,腰膝酸痛。2.久咳虛喘,勞嗽咯血。

【用法用量】 煎服,3~9g。

【使用注意】 有表邪者不宜用。

【代表方劑】 平喘固本湯(《中醫內科學》)

組成:黨參15g 五味子 冬蟲夏草 橘紅各6g 靈磁石18g 坎臍 蘇子 沉香各15g 款冬花 法半夏 胡桃肉各12g

功用:補肺納腎,降氣化痰。

主治:肺脹,肺腎氣虛,喘咳有痰者。

方歌:平喘固本五味參,冬蟲夏草酌坎臍,胡桃沉香靈磁石,款冬半夏合橘紅。

來源: 中國藥典等

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

安徽省中醫院徽派炮制實訓中心、中藥識別科普館

安徽省中醫院徽派炮制實訓中心、中藥識別科普館