在門診,常常會遇到這樣的患者,被痛風折磨得痛苦不堪,卻在就診科室的選擇上一臉迷茫:“我這痛風病,到底該找哪個科看呢?” 今天,咱們就來好好捋一捋這個問題。

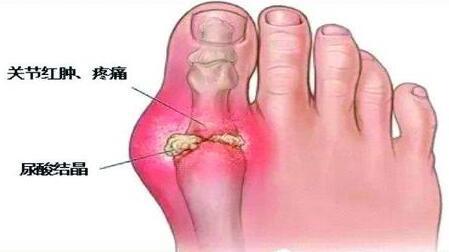

痛風,這個并不陌生的疾病,隨著我國經濟的騰飛和生活水平的顯著提高,其發病率正以驚人的速度上升。據最新數據,我國痛風患者人數已超過8000萬,并且以每年9.7%的年增長率迅速增加,痛風已成為僅次于糖尿病的第二大代謝類疾病。痛風發作時,那疼痛堪稱 “酷刑”,很多患者形容就像有無數只螞蟻在啃噬關節,又像被熊熊烈火灼燒,關節處紅腫熱痛,讓人坐立難安。有的患者大腳趾關節腫得像個小饅頭,連襪子都穿不上,更別說走路了。痛風還常在夜間突襲,將人從夢中痛醒,顯得尤為‘不羈’。

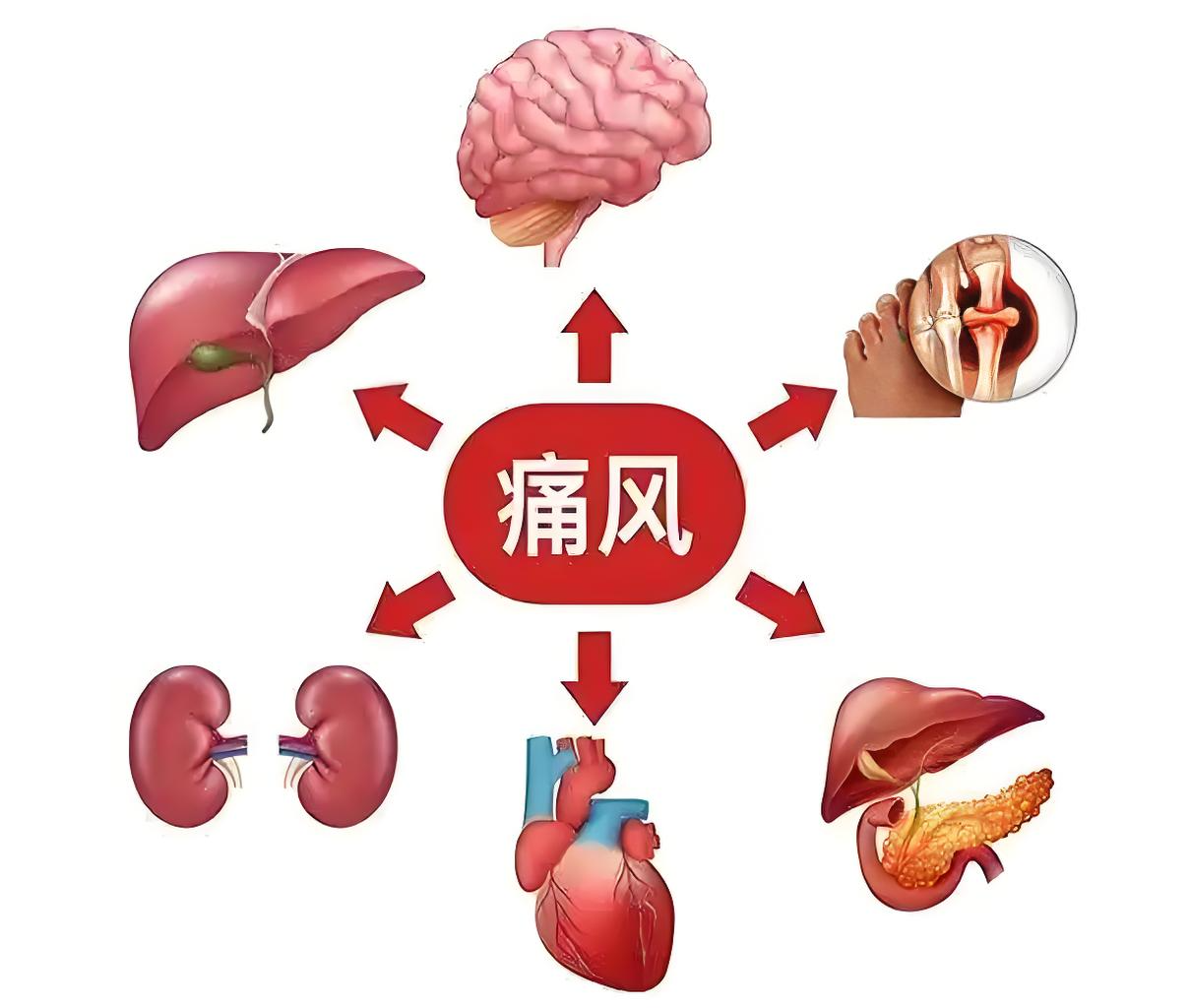

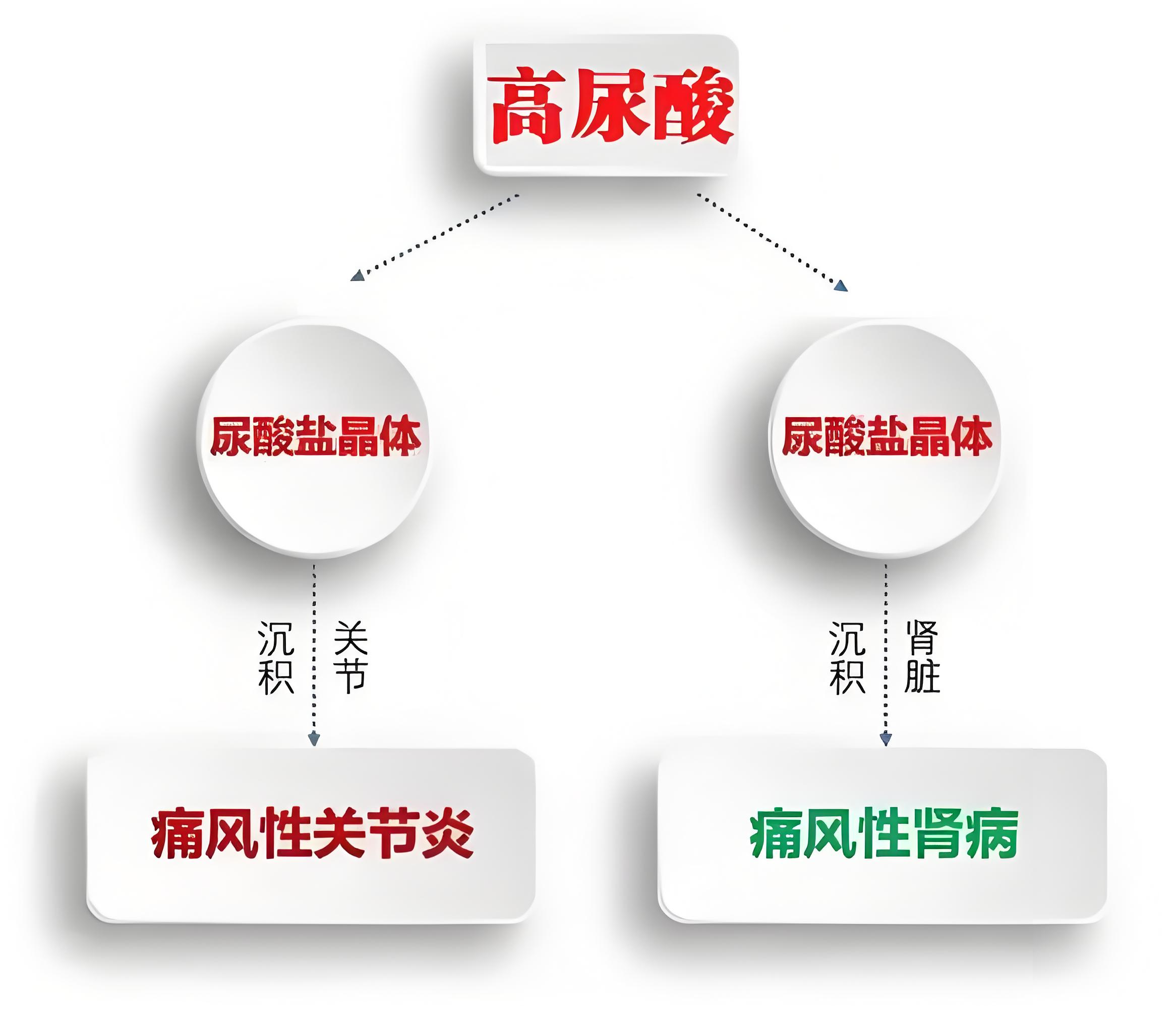

那痛風究竟是怎么來的呢?這得從尿酸說起。我們身體里有一種叫作嘌呤的物質,它在代謝過程中會產生尿酸。正常情況下,尿酸會通過腎臟等器官排出體外,維持在一個相對穩定的水平。但當我們體內嘌呤代謝紊亂,或者腎臟排泄尿酸的功能出現問題時,尿酸就會在體內堆積,當血尿酸濃度超過一定數值,就會形成尿酸鹽結晶,這些結晶沉積在關節、腎臟等部位,就會引發痛風。如嗜食海鮮、動物內臟及啤酒者,因這些食物富含嘌呤,長期過量攝入,易致尿酸升高,從而增加痛風風險。

了解了痛風的發病原因,咱們再回到開頭的問題:痛風病,到底歸誰管?這可不是一個簡單的問題,涉及好幾個科室呢。

多數人首先會想到骨科,因為痛風最顯著的癥狀便是關節疼痛,而骨科專門處理骨骼與關節疾病。當痛風急性發作,關節紅腫熱痛得厲害,甚至影響到關節活動時,骨科醫生會進行緊急處理,緩解疼痛癥狀。比如,通過關節腔穿刺,抽出關節內的積液,減輕關節壓力,同時注入藥物,快速消炎止痛。而且,如果痛風長期反復發作,導致關節畸形,影響關節功能,骨科醫生就會 “大顯身手”,通過手術進行關節矯正、修復等,幫助患者恢復關節功能。不過,骨科在痛風的管理中,更多的是解決關節局部的問題,對于痛風的整體治療,還需要其他科室的協作。

風濕免疫科在痛風治療中同樣扮演著關鍵角色。從發病機制來看,痛風其實屬于一種代謝性風濕病。風濕免疫科醫生在診斷痛風方面具有專業優勢,他們通過詳細詢問患者的病史和癥狀,結合血尿酸水平測定、血清尿酸檢測、關節超聲檢查、雙能X線檢查和滑膜液分析等檢查,準確判斷是否為痛風,以及痛風的階段。在治療方面,風濕免疫科醫生不僅僅關注痛風急性發作時的止痛,更注重痛風的長期管理。他們會依據患者的具體狀況,量身定制降尿酸治療方案,精心挑選適合的降尿酸藥物,例如別嘌醇、非布司他、苯溴馬隆等,并持續監測血尿酸水平,適時調整藥物劑量,以保障血尿酸長期穩定在目標區間,有效預防痛風復發及并發癥的出現。同時,對于痛風合并其他風濕免疫性疾病,如類風濕關節炎、系統性紅斑狼瘡等的患者,風濕免疫科醫生更能發揮專業優勢,進行綜合治療。

還有一個科室,那就是內分泌科。大家可能會疑惑,內分泌科和痛風有什么關系呢?其實,尿酸的代謝和內分泌系統有著千絲萬縷的聯系。一些內分泌疾病,如甲狀腺功能減退、糖尿病等,會影響尿酸的代謝,導致血尿酸升高,增加痛風的發病風險。內分泌科醫生在治療這些內分泌疾病的同時,也會關注患者的血尿酸水平,對痛風進行綜合管理。此外,針對因不良生活方式導致尿酸升高的患者,內分泌科醫生會從飲食調控、運動鍛煉、體重管理等多個維度,提供全面而專業的指導。比如,告訴患者哪些食物嘌呤含量高要少吃,哪些食物可以多吃;指導患者進行適當的運動,控制體重,因為肥胖也是痛風的重要危險因素之一。通過改善生活方式,配合藥物治療,幫助患者降低血尿酸,預防痛風的發生和發展。

看到這里,大家可能明白了,痛風病的管理不是某一個科室能獨立完成的,需要骨科、風濕免疫科、內分泌科等多學科的協作。在一些大型醫院,已經開設了痛風專病門診,由多個科室的專家聯合坐診,提供一站式的診療服務。患者不用再東奔西走,各個科室來回跑,在這里就能得到全面、專業的診斷和治療方案。這種多學科協作的模式,宛如一場精心編排的交響樂,每個科室都如同樂手般各司其職,共同為患者的健康奏響守護之歌。

在日常生活中,我們也要重視痛風的預防。飲食上,盡量少吃高嘌呤食物,多吃蔬菜水果等堿性食物,像白菜、芹菜、蘋果、香蕉等;應多喝水,每日至少攝入2000毫升,以促進尿酸排出;同時,務必避免飲酒,特別是啤酒。適當運動,控制體重。如果已經患有痛風,一定要積極配合醫生治療,定期復查,按時服藥,千萬不能自行停藥或增減藥量。

痛風雖然是一種難纏的疾病,但只要我們正確認識它,找到合適的科室,積極治療,調整生活方式,就能有效控制病情,減少痛風發作,提高生活質量。希望通過這篇文章,大家對痛風病的就診科室有了清晰的認識,也希望每一位痛風患者都能早日擺脫病痛的折磨。

(圖片來修網絡,如有侵權,聯系刪除,致謝原作者)。

參考文獻:

《內科學》第九版,人民衛生出版社

《痛風及高尿酸血癥基層診療指南(實踐版?2019)》,中華全科醫師雜志

Khanna D, Fitzgerald JD, Khanna PP, et al. The 2012 American College of Rheumatology (ACR) guidelines outline a systematic approach to the management of gout, emphasizing both pharmacologic and nonpharmacologic strategies to rapidly relieve acute symptoms, prevent recurrence, and reduce serum uric acid levels. Part 1: systematic nonpharmacologic and pharmacologic therapeutic approaches to hyperuricemia. Arthritis Care Res (Hoboken). 2012;64 (10):1431-1446.

來源: 徐斌醫師

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

徐斌醫師

徐斌醫師