飛船發射的轟鳴聲是地球對子孫的咆哮。

我最后看了地球一眼,人類歷史上任何背井離鄉都無法與我此刻的心情比擬,因為我們離開的是地球:一個沒有冰蓋的火爐。

假如時間回到21世紀二三十年代,我們成功控制了地球平均升溫,是否一切都會不同?

工業革命后,由于排放以二氧化碳為代表的溫室氣體,全球氣溫逐漸升高。2020年,全球平均地表溫度已經比工業革命前升高了1.2℃。2024年5月是歷史上最熱的5月,至此已經連續12個月打破世上相應月份的最高溫記錄。

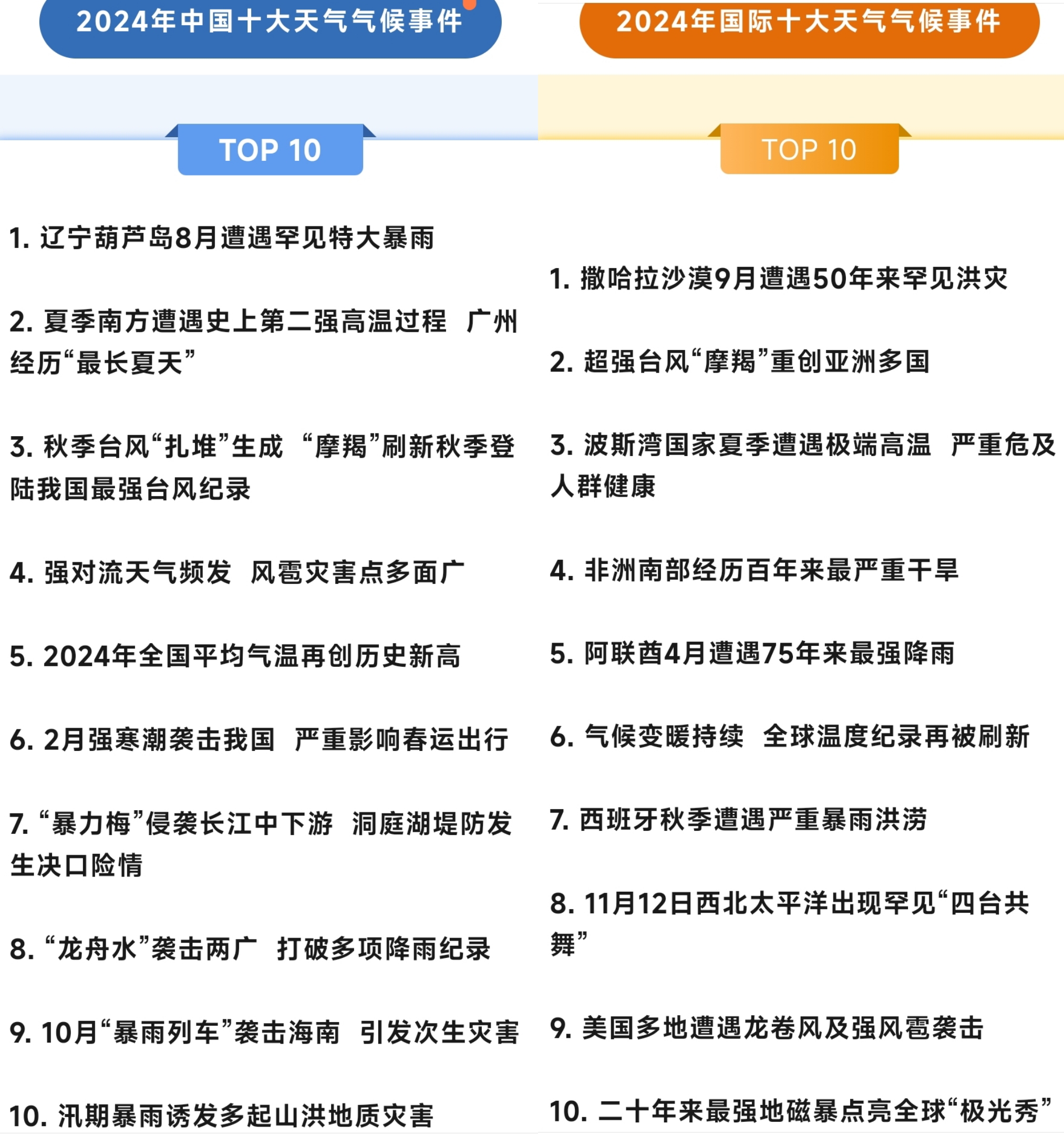

與此同時,極端天氣頻發。

極端天氣的惡劣影響是多方面的:世界氣象組織等發布的《歐洲氣候狀況報告》指出,2023年歐洲與天氣和氣候相關的經濟損失預計超過134億歐元,全球范圍內極端氣候事件的經濟損失呈現顯著增長趨勢。聯合國糧農組織等機構發布《全球糧食危機報告》顯示,2023年極端氣候讓18個國家的7200萬人面臨嚴重糧食不安全問題。此外,極端氣候對道路、橋梁、電力線路等基礎設施造成嚴重破壞,還可能增加疾病傳播的風險,如瘧疾、登革熱等蟲媒疾病的發病率上升。

那都是2025年以前的事了。

地球平均地表溫度升高2℃之時(“平均”意味著極端值不是2℃),中緯度地區極端熱日升溫約4℃,高緯度地區極端冷夜升溫約6℃,北半球的高緯度或高海拔地區、亞洲東部、北美洲東部強降水事件風險更高,受降水引發洪災影響的全球陸地面積更大。無冰的北極每十年至少一次,2100年海平面上升0.46米,海洋漁業產量損失300萬噸。對大部分經濟部門來說,全球年經濟損失0.2%~2.0%。農村面臨水資源短缺、食物安全和農業收入減少的風險。

再后來,氣溫上升4℃,海洋酸性增加150%,冰蓋融化,海平面上升0.5~1米,一些沿海地區和島嶼國家已被淹沒,海洋生物大量死亡,干旱地區更加干旱,濕潤地區更加濕潤,許多物種滅絕……

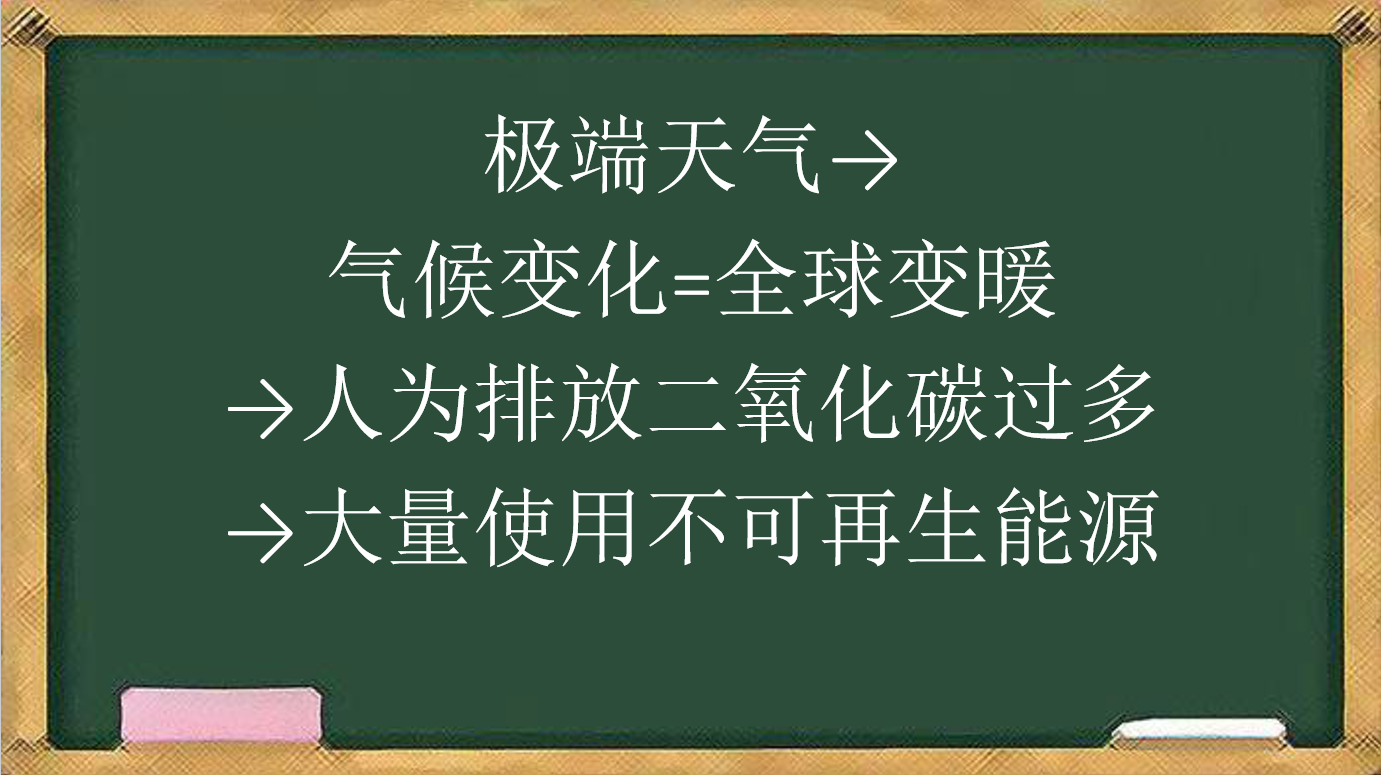

大量理論和實驗都已經驗證溫室效應理論的正確。只有考慮人類活動影響,才能解釋全球變暖和極端天氣事件,而且人類活動是主要原因。

什么是溫室效應?

地球大氣中,原占大氣總體積混合比不到0.1%的一些氣體,由于能吸收和放射輻射,影響地球能量收支,被稱為“溫室氣體”,包括二氧化碳、甲烷、水蒸氣等。溫室氣體就像溫室大棚一樣維持地球的溫暖環境,好比一件薄而暖的“氣體裘衣”。這種保溫效應就叫“溫室效應”。如果沒有溫室氣體,地球地表平均氣溫會是零下19℃。但裘衣越穿越厚,將導致全球變暖。全球變暖原因分自然原因和人為原因,主要是由人為排放溫室氣體(尤其是二氧化碳)造成的。而二氧化碳濃度升高,則主要是因為大量使用碳、石油等化石能源。

粗略地說,使用煤炭、石油等化石能源促使二氧化碳大量排放,二氧化碳濃度提升造成溫室效應加劇(裘衣變厚),最終導致全球變暖和極端天氣頻發。

隨著時間推移,越來越多證據驗證了上述理論,一年比一年高的氣溫和反常的極端天氣給人類敲響了警鐘。國際社會也為了應對氣候變化簽訂了一系列協議。

1994年,《聯合國氣候變化框架公約》生效,其中一項基本原則是“共同但有區別的責任”。《公約》承認,不同國家歷史上排放的溫室氣體數量不同,因此需要或多或少地努力減少排放。例如,從1850年到2021年,美國排放了全球累計二氧化碳排放量的20%以上,而印度為3.4%。《聯合國氣候變化框架公約》的許多締約方支持“收縮和趨同”原則,即每個國家都必須減少排放,所有國家都必須趨同于凈零排放。

2016年生效的《巴黎協定》約定:“把全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低于2°C之內,并努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上1.5°C之內,同時認識到這將大大減少氣候變化的風險和影響……本協定的履行將體現公平以及共同但有區別的責任和各自能力的原則,考慮不同國情。”并且鼓勵各國根據國情提交“國家自主貢獻”,提出減排的意愿和目標。中國的國家自主貢獻,概括說就是:“2030年前碳達峰,2060年前碳中和”。

什么是碳達峰、碳中和?

這里的“碳”主要指二氧化碳等溫室氣體。聯合國政府間氣候變化專門委員會(IPCC)2018年發布的《全球升溫1.5°C》報告指出:“在沒有或有限過沖1.5 °C的模式路徑中,到2030年全球凈人為CO2排放量從2010年的水平上減少約45%(40-60%四分位區間),在2050年左右(2045–2055四分位區間)達到凈零。”簡單說就是:2030年左右碳排放開始下降(達到峰值),2050年左右達到凈零排放(碳中和)。

碳達峰后,雖然碳排放在下降,但還要把新排放出的二氧化碳吸收匯集起來,達到排放和吸收的動態平衡,正負相抵,如同沒有排放,這就叫“碳中和”。實現碳中和,就要讓經濟發展與碳排放在很大程度上“脫鉤”。碳中和主要手段包括植樹造林、碳捕集與封存等。要實現碳中和,就要讓經濟發展與碳排放在很大程度上“脫鉤”。

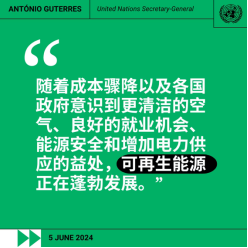

2023年,第28屆聯合國?候變化?會達成“阿聯酋共識”,?次就“轉型脫離化?燃料”達成協議。這是聯合國?候峰會舉?近30年來,各國首度?致同意將從化?能源轉型。前面已經指出,化石能源使用與二氧化碳排放有密切關系。因此,綠色、清潔能源成為未來的發展趨勢。

完成碳達峰、碳中和就萬事大吉了嗎?

即使完成了“雙碳”目標,已經排放的溫室氣體造成的效應還會影響幾十年、幾百年。就算到21世紀末全球平均升溫不超過1.5℃,冰蓋不穩定甚至不可逆的融化,還是會導致海平面逐漸升高數米。因此,需要適應氣候變化,進一步吸收二氧化碳,努力實現“負排放”。

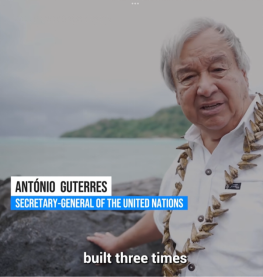

2024年8月,聯合國秘書長古特雷斯指出:“在過去的五十年里,海洋吸收了全球90%以上的熱量……冰川和冰原的融化增加了海洋的體積,從而導致海洋溢出……科學表明,如果全球氣溫比工業化前水平上升兩攝氏度,就有可能導致格陵蘭島和南極洲西部冰蓋崩塌,從根本上說,子孫后代在幾千年的時間里面臨無法阻擋的海平面上升,最高可達20米。”

古特雷斯這樣描述薩摩亞人民如何應對氣候變化的影響:“我們看到人們將房屋遷往內陸,也見證了他們堅持返回并重建家園。我們見證了他們抗擊海嘯影響的巨大決心,以及應對海平面上升、風暴和氣旋帶來的挑戰……我看到了一面保護村莊免受海洋侵襲的墻。由于海嘯、海平面上升和嚴重風暴,這面墻在20年內已經建造了三次。”

古特雷斯在2024年6月的演講中指出:“在《巴黎協定》通過近十年后的今天,將長期全球變暖限制在1.5攝氏度的目標岌岌可危。事實上,全世界正在如此快速地產生大量排放物,到2030年氣溫升幅遠高于這一限制幾乎已成定局……從現在起到2030年,全球排放量需要每年下降9%,才能使1.5度的限制仍有望實現。”

有些事發生在千里之外,你沒有察覺,當它的影響終于改變每個人的人生,你才發現已經錯過了扭轉命運的時機。

21世紀末的我們,已經錯過了那個關鍵的時機。毫無疑問,移民外星成本最高,回收已經排放的二氧化碳次之,減少碳排放成本最低。

如果回到那個關鍵的歷史時期,人們可以做什么?

應對氣候變化不僅需要國際協議、國家政策,更需要每一個普通人自覺的支持和參與,否則任何工作都難以推行。每人每天降低一點碳排放,龐大的人數和漫長的時間,可以改變很多事。

這些“小事”包括:

1.盡量選擇綠色產品。

2.注意垃圾分類,減少污染。

3.拒絕浪費,節水節電,選擇節能產品。

4.減少使用一次性產品。

5.減少不必要的消費、出行,選擇低碳出行。

“不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。”

人們對地球的冷漠,扼殺了子孫后代的未來。

假如一切可以重來……

文獻資料:

[1]陳迎、巢清塵編著.碳達峰、碳中和100問[M].北京:人民日報出版社,2021.3.

[2]連俊.亟需應對極端氣候影響經濟復蘇(中國經濟網-《經濟日報》):http://m.ce.cn/bwzg/202408/13/t20240813_39101619.shtml.

[3]氣候危機!聯合國秘書長特別講話(2024年06月06日):https://mp.weixin.qq.com/s/_uD-zsKBXDoeZtnJRc3QAg

[4]聯合國發出“全球求救信號”(2024年8月28日):https://mp.weixin.qq.com/s/c_LeDRdYwp-xRDA01h5i5w.

[5]Maslin M, Lang J, Harvey F. A short history of the successes and failures of the international climate change negotiations. UCL Open: Environment. 2023;(5):08. Available from: https://doi.org/10.14324/111.444/ucloe.000059.

[6]巴黎協定.

[7]IPCC.全球升溫1.5℃.

來源: 陳林孝

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

陳林孝

陳林孝