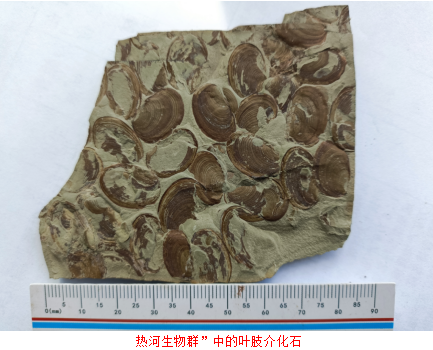

葉肢介,這個名字聽起來或許有些陌生,但“熱河生物群”大家應該有所耳聞,葉肢介是熱河生物群早期生命的三大代表性生物之一(下圖,另外兩大“巨頭”是狼鰭魚和三尾擬蜉蝣),是地球上生存數億年之久的古老生物,堪稱“活化石”。它們雖然體型微小,卻擁有著頑強的生命力和獨特的生存秘籍,在漫長的地質歷史長河中留下了濃墨重彩的一筆。

葉肢介:何方神圣?

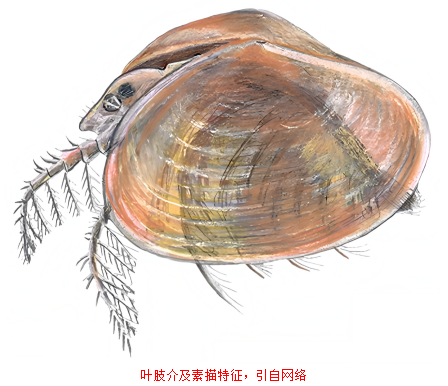

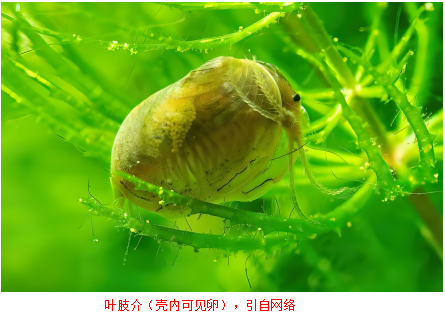

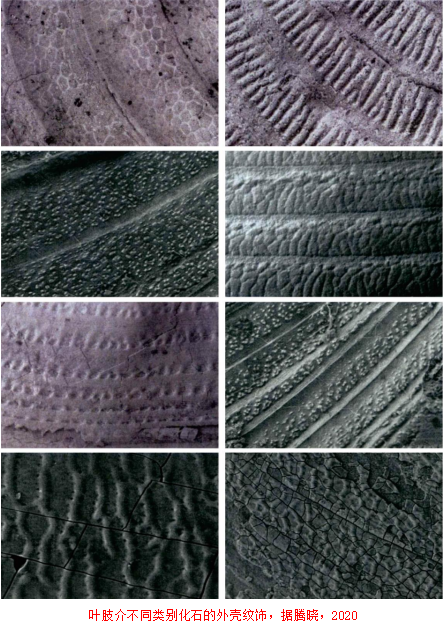

葉肢介屬于節肢動物,與我們常見的蝦較為相似,是一類小型水生甲殼動物。它們的身體被兩片幾丁質外殼包裹,外形酷似蛤蜊或蚌類,但其體型要小得多,通常只有幾毫米到幾厘米大小。葉肢介的外殼上常常具有精美的紋飾,這些紋飾是科學家們進行分類和研究的重要依據。

葉肢介的“前世今生”

葉肢介的化石記錄可以追溯到近4億年前的泥盆紀,這時的葉肢介外殼紋飾簡單;中生代地層中最為發育,外殼紋飾復雜化(如網格紋、棘刺)。在“熱河生物群”賦存地層中,葉肢介常與恐龍、早期鳥類等共存,古人常將埋藏其中的動物化石統稱為“龍骨”,并作為藥材使用,而葉肢介的化石因外殼形似小貝殼,常被誤認為“龍鱗”或“龍骨碎片”。在漫長的地質歷史時期,葉肢介經歷了多次生物大滅絕事件,但它們憑借著頑強的生命力和強大的適應能力,一次次地化險為夷,并繁衍至今。

葉肢介的分布范圍非常廣泛,從淡水湖泊到咸水海洋,從熱帶雨林到極地苔原,除南極洲以外的所有大陸均能找到它們的身影。多數葉肢介成體壽命僅2-3個月,但在低溫或食物稀缺時可能延長至半年,它們以藻類、細菌和有機碎屑為食,是水生生態系統中的重要組成部分

葉肢介的“獨門秘籍”

葉肢介之所以能夠在地球上生存如此之久,離不開它們獨特的生存策略。

強大的繁殖能力:葉肢介的繁殖方式多樣,既可以進行有性生殖,也可以進行孤雌生殖。雌性一生可產數百至上千枚卵,這些卵在適宜環境下能夠快速孵化,可在7-10天內發育為亞成體,形成龐大的種群。

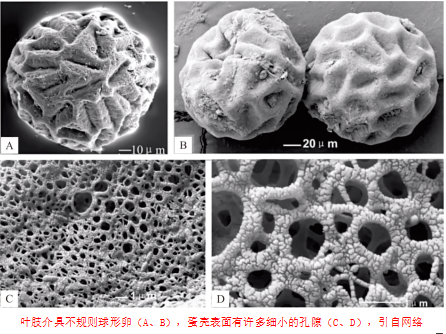

耐受力極強的休眠卵:葉肢介能夠產生一種特殊的休眠卵,這些卵外殼堅硬,由幾丁質和脂質層構成,具有極強的耐受力,可以抵御干旱、高溫、低溫等惡劣環境。當環境條件改善時,休眠卵就會孵化,重新煥發生機。2014年,歐洲航天局進行了一項有趣的實驗,將葉肢介的休眠卵送入太空,暴露在國際空間站外的極端環境中(-270℃低溫、宇宙輻射、真空),令人震驚的是,部分卵返回地球后仍能孵化!這一實驗不僅證明了休眠卵的強悍生命力,還為“生命星際傳播”理論提供了支持——或許某些地球生物真的能搭隕石便車,跨越宇宙播種生命。

廣泛的環境適應性:葉肢介對環境的適應能力非常強,它們能夠生活在各種不同的水體中,且能夠耐受一定程度的污染。在澳大利亞,葉肢介休眠卵可隨沙塵暴擴散,在偶發降雨后24小時內孵化,完成整個生命周期僅需2周。北極地區的葉肢介休眠卵在凍土中休眠,待夏季冰雪融化后迅速孵化,利用短暫的無冰期繁衍。

葉肢介的“科學價值”

葉肢介雖然體型微小,但它們在科學研究領域卻具有重要的價值。

古環境反演:葉肢介對環境的敏感性使得它們成為研究古環境變化的理想指示生物。科學家們可以通過分析不同地質時期葉肢介化石的種類和數量,來推斷當時的氣候、水文等環境條件。

地層劃分:葉肢介的演化速度較快,不同地質時期具有不同的特征種類,因此它們可以作為劃分和對比地層的標志化石,幫助科學家們確定地層的年代。例如,東方葉肢介僅見于熱河生物群,如果其他地區的地層中發現了它,那么指示該地層形成于早白堊紀。

極端環境適應機制的“天然實驗室”:休眠卵具有幾丁質-脂質復合外殼,抗壓能力強,其保護性代謝產物(如海藻糖)可被應用于食品與醫藥保存技術;葉肢介從孵化到性成熟僅需2-3周,其基因組中調控發育速度的基因可被用于研究生物鐘與生長速率的進化關聯。

藝術家眼中的“微型宇宙”:葉肢介的外殼紋飾復雜如迷宮,有的像放射狀的星芒,有的如樹葉的脈絡,還有的似神秘的象形文字,它們外殼圖案可以被設計師借鑒,用于珠寶、建筑裝飾及科幻電影外星生物設計。

葉肢介的“未來展望”

葉肢介已經在地球上生存了數億年,它們是地質歷史的“記錄者”、生命極限的“挑戰者”、環境變遷的“預警員”,更是跨學科創新的“靈感源泉”,但人類活動對它們的生存構成了威脅,尤以農藥(如有機磷)和重金屬(如鎘)污染最甚,保護葉肢介的生存環境,就是保護地球的生物多樣性,也是保護我們人類自己。

未來,隨著科技的不斷發展,我們將對葉肢介進行更加深入的研究,揭示更多關于生命起源、生物進化、環境變化等方面的奧秘。相信這些古老的“活化石”將繼續為我們講述地球生命的傳奇故事。

來源: 區調院地學科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助