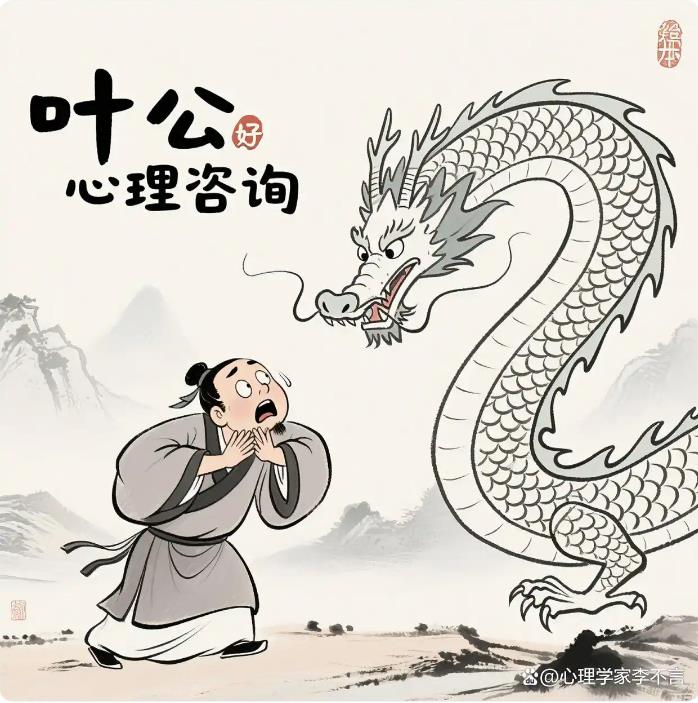

現代書店里,心理學書籍占據著黃金展位,社交媒體上MBTI測試刷爆朋友圈,都市白領們嫻熟地討論著"原生家庭"和"情緒價值"。這場全民心理覺醒的背后,心理咨詢室的門診量卻不足美國的1/10。這種反差揭示了一個荒誕現實:我們正集體上演著心理學領域的"葉公好龍"。

一、心理健康的雙重面孔

在北上廣的寫字樓里,90后員工能精準區分抑郁癥與焦慮癥,卻認為心理咨詢是"精神不正常"的證明。家長熱衷給孩子做智力測試,卻將青少年的情緒問題歸結為"青春期叛逆"。這種認知割裂源于深層的文化基因:我們習慣將心理問題道德化,把情緒困擾等同于性格缺陷。數據顯示,我國抑郁癥患者就醫率不足10%,遠低于40%的全球平均水平。

二、心理咨詢的認知誤區

"心理咨詢就是花錢找人聊天"的偏見根深蒂固。實際上,專業咨詢是運用沙盤治療、認知行為療法等科學方法的系統工程。就像健身教練能科學規劃訓練方案,心理咨詢師通過專業評估制定個性化干預策略。北京師范大學的調研顯示,接受系統心理咨詢的來訪者,三個月后心理癥狀改善率高達78%。

三、構建真正的心理免疫力

建立心理健康素養需要系統學習:從理解大腦杏仁核的情緒機制,到認識童年經歷的"心理印記"形成原理。當出現持續失眠、社交回避等"心理感冒"癥狀時,應像對待身體疾病般及時干預。上海精神衛生中心的數字療法門診顯示,早期干預可使心理危機發生率降低65%。

站在腦科學與人工智能交匯的時代,我們比任何時候都更清楚:心理困擾不是命運的詛咒,而是可解碼、可干預的生理現象。當企業開始設置"情緒假",當學校開設心理輔導課程,當全社會開通24小時心理熱線,我們正在見證一個民族心理認知的進化。真正的心理健康,始于放下對"正常"的執念,擁抱人性的完整光譜。

(來源:心理學家李不言百家號)

來源: 心理學家李不言百家號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

李不言

李不言