在中醫學中,痹證是一種常見的病癥,主要表現為身體某部位的疼痛、酸楚、麻木或活動受限。“痹”字在古漢語中意味著阻塞,而在中醫理論中,痹證是由于外邪侵襲人體,導致氣血運行不暢,進而引發的一系列癥狀。痹證在中醫古典文獻中早有記載,其核心病機是“不通則痛”。中醫認為,氣血是維持人體生命活動的基本物質,氣血流通則身體健康,氣血不暢則百病生。痹證就是由于氣血運行受到阻礙,導致疼痛和功能障礙。

在西醫中,痹證通常與多種疾病相關,包括風濕性關節炎、類風濕性關節炎、強直性脊柱炎、骨性關節炎、風濕性肌炎、痛風等。這些疾病的主要特征是關節和周圍組織的炎癥,導致疼痛、腫脹、僵硬和活動受限。

那么,痹證的成因都有哪些呢?

1.外邪侵襲:風、寒、濕、熱等自然氣候因素被視為外邪,它們可以侵襲人體,阻塞經絡。

2.情志內傷:情緒波動,如怒、憂、思、悲、恐等,可導致氣機紊亂,進而影響氣血運行。

3.飲食不節:過度飲食或食用不適宜的食物,可損傷脾胃,導致濕邪內生,阻塞氣血。

3.飲食不節:過度飲食或食用不適宜的食物,可損傷脾胃,導致濕邪內生,阻塞氣血。

4.勞逸失度:過度勞累或長期缺乏運動,均可導致氣血運行不暢。

上述我們提到,痹證成因很多,那么它的的分類都有哪些呢?

1.行痹:以風邪為主,表現為關節游走性疼痛。

2.痛痹:以寒邪為主,疼痛劇烈,得溫則減,遇寒則劇。

3.著痹:以濕邪為主,肢體沉重,麻木不仁。

4.熱痹:以熱邪為主,關節紅腫熱痛。

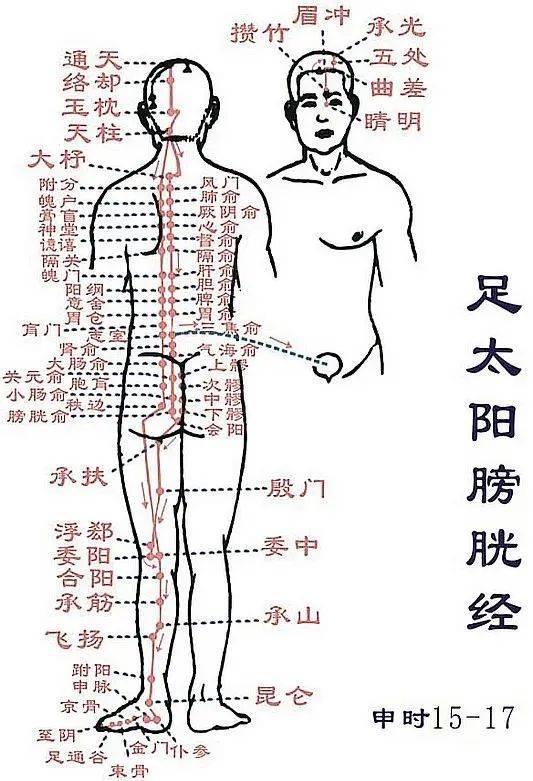

中醫治療痹證的方法多樣,如中藥、針灸、推拿,其中針灸較好的療效深受患者推崇。

以下是一些具體的穴位,用于治療不同類型的痹證:

行痹:膈俞、血海,這些穴位有助于養血活血,祛風。

2.痛痹:腎俞、關元,這些穴位益火之源,振奮陽氣而祛寒邪。

3著痹:足三里、陰陵泉,這些穴位健脾利濕化濕而通經絡。

4.熱痹:大椎、曲池、合谷、陰陵泉、三陰交,這些穴位有助于清熱解表,通經散邪。

痹證作為一種常見的中醫病癥,其治療和預防都需要綜合考慮個體的體質、生活習慣和環境因素。通過中醫的整體觀念和辨證施治原則,可以有效地緩解痹證癥狀,提高生活質量。同時,日常生活中的自我調養和預防也非常重要,如合理飲食、適度運動、保持良好情緒等,都是預防痹證的有效手段。

(本文圖片素材來自網絡)

審稿:郝洋/郭盛楠

排版:李述東

來源: 中國針灸學會科普號

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國針灸學會科普號

中國針灸學會科普號