魚類耳石微化學——解碼生命歷程的“環境硬盤”

在地球表面,71%的面積被海洋覆蓋,這片藍色疆域中生活著超過3萬種魚類。這些水生精靈如何應對環境變遷?它們的生命歷程隱藏著怎樣的生存密碼?科學家們發現,答案就鐫刻在魚類耳石這一神奇的生物礦物中。耳石微化學分析技術,如同一把打開魚類生命檔案的金鑰匙,正在為人類揭示水生生態系統的奧秘。這種直徑不足1厘米的鈣質晶體,竟能完整記錄魚類從出生到死亡的全部生命軌跡,其儲存的環境信息之豐富,堪比現代計算機的硬盤存儲器。

一、耳石:魚類自帶的生命記錄儀

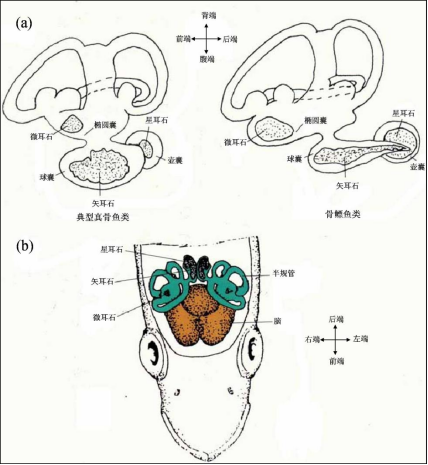

耳石是硬骨魚類內耳中的碳酸鈣晶體,主要由碳酸鈣(約96%)、有機質(約3%)及微量元素(約1%)構成,起到聽覺和維持身體平衡的作用。耳石主要是魚類在通過鰓進行呼吸時,會從水中吸收鈣離子,這些鈣離子在進入耳石囊后會與碳酸根離子結合形成碳酸鈣,在耳石囊內沉積形成。魚類的耳石有微耳石、矢耳石和星耳石三種,每種各1對,分別位于魚體左右內耳前庭器的橢圓囊、球囊和壺囊內[1]。

圖1 耳石在硬骨魚體內的位置

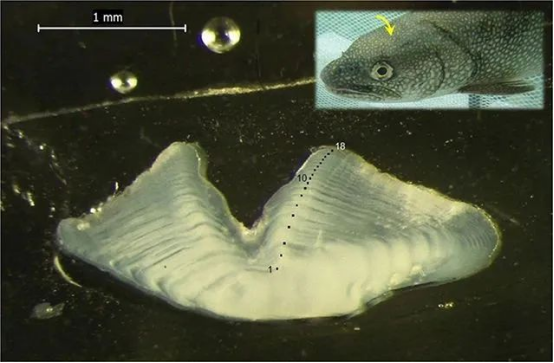

耳石具有獨特的層狀生長結構。這種生物礦物在魚類胚胎發育階段就開始形成,在顯微鏡下觀察,耳石截面呈現出樹木年輪般的同心圓結構,也就是耳石的年輪和日輪。一般而言,生活在溫帶地區的物種,春夏季節水溫上升、餌料生物繁盛,生物體代謝旺盛、攝食強度大、生長迅速且均衡,此時形成的環紋寬且稀疏;到秋冬季節,水溫下降、餌料生物貧乏,生物體代謝緩慢、攝食強度小,生長緩慢甚至停止,此時形成的環紋狹且致密。到翌年春季則恢復生長,開始新一輪周期。如此在硬質組織上表現為寬闊環紋(疏帶或明帶)和狹窄環紋(密帶或暗帶)交替排列的現象,一年之中形成的明帶和暗帶合稱為年增量,明暗帶間明顯的分界線稱為年輪[2]。

圖2 一條18+齡鱒魚耳石橫截面,圖中展示了魚類的年輪[3]

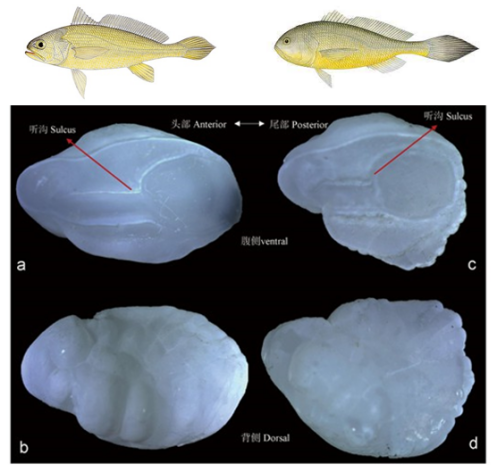

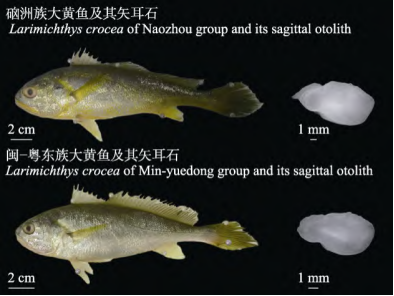

在早期的研究中,因為耳石具有物種的特異性,即不同魚類耳石的形態差異顯著,故而主要用于魚類的物種分類,尤其可以用于區分一些僅看外觀難以辨別的物種。例如,同屬于石首魚科的小黃魚和棘頭梅童魚,它們的外觀十分相似,但耳石形狀有很大區別,人們可以通過它們的耳石加以區分[4]。甚至在同一種魚類中,來自不同地區種群的耳石也可能存在一些差異,例如來自廣東硇洲的大黃魚,與來自福建和廣東東部的大黃魚耳石形態存在顯著差異[5]。

圖3小黃魚(上左)及其耳石(a、b)與棘頭梅童魚(上右)及其耳石(c、d)的形態比較[4]

圖4 硇洲族、閩-粵東族大黃魚及其矢耳石[5]

作為環境記錄載體,耳石具有無可比擬的優勢。魚類在生長發育過程中,所經歷的周邊環境變化,都可以通過測定耳石中的元素變化的方式推測出來。目前已在魚類耳石中檢測到的元素有50多種,根據元素的含量多少,可分為大量元素(Ca、C、O、N)、常量元素(Cl、S、Mg、Na、P、Sr、K)及微量元素(Ba、Mn、Pb、Zn等)[6]。耳石的元素和化學物質組成穩定,抗降解能力強,即使魚類死亡后仍能完整保存環境信息,例如水中化學元素濃度、水溫和鹽度變化。更重要的是,相比其他生物標記(如魚鱗或骨骼),耳石沒有代謝重建過程,能真實反映歷史環境狀況。這種特性使其成為研究魚類生態的“黑匣子”。

二、微化學分析的科技密碼

激光剝蝕-電感耦合等離子體-質譜(LA-ICP-MS)是耳石分析的核心技術。該技術通過高能激光束逐層剝蝕耳石樣品,產生的氣溶膠被質譜儀實時檢測,可同時分析30余種元素含量。現代儀器的時間分辨率可達微米級,相當于能讀取魚類生命歷程中每一天的環境變化。電子探針微區分析(EMPA)方法可以通過聚焦電子束激發耳石表面元素的特征X射線,實現主量元素(如Ca、Sr、Mg)的二維空間分布成像[7]。

元素指紋圖譜構建是數據分析的關鍵環節。鍶鈣比(Sr/Ca)能精確反映水體鹽度變化,鋇鈣比(Ba/Ca)指示淡水輸入強度,它們是最常用于判斷魚類生活史的兩種元素比值。耳石中一些重金屬元素,例如鉛、汞等元素直接與水環境呈正比,人們也可以通過這些元素的濃度,確定魚類生活環境的重金屬污染情況。通過機器學習算法對多元素數據進行模式識別,科學家能重建魚類遷徙路徑[8]。

同位素示蹤技術為耳石分析增添了新維度。碳氧穩定同位素(δ13C、δ18O)比值也能追溯魚類的生活史,一般而言,δ13C同位素主要受到魚體代謝影響,可以反應魚類的食物和營養狀況,而δ18O可以反應魚類所經歷的溫度、環境鹽度等環境變化[9]。

三、生態研究的革命性工具

正如前文所述,魚類的耳石是由其在呼吸過程中攝入的鈣離子沉積而成,與此同時,水體中的其他元素也會經由魚鰓進入魚體,并最終沉積于耳石之中。這一過程實質上揭示了魚類生長過程中環境變化的印記。因此,通過對耳石的形態和化學組成進行深入分析,我們能夠洞察魚類的生活史特征,并追溯其棲息環境的變化歷程。

2015年底,位于巴西東南部Dose河的Fund?o大壩坍塌,造成了世界上最大的尾礦災難,向周邊水域釋放了至少5000萬立方米的鐵礦尾礦。研究人員測定當地魚類的耳石微化學變化,發現Dose河及周邊水域中魚類耳石中Ba/Ca、Fe/Ca、Mn/Ca含量顯著高于其他河流魚類的耳石,并確定這些比值的變化很可能與Fund?o大壩潰壩事件相關,體現了耳石微化學在識別水環境污染中的重要作用[12]。

參考文獻

[1]CAMPANA S. Chemistry and composition of fish otoliths:pathways, mechanisms and applications[J]. Marine Ecology Progress Series, 1999, 188: 263-297.

[2]GREEN B S, MAPSTONE B D, CARLOS G, 等. Tropical Fish Otoliths: Information for Assessment, Management and Ecology: 卷 11[M/OL]. Dordrecht: Springer Netherlands, 2009[2023-09-16]. http://link.springer.com/10.1007/978-1-4020-5775-5.

[3]BARTZ K K, VON BIELA V R, BLACK B A, 等. Fish Ear Stones Offer Climate Change Clues In Alaska’s Lakes[J]. Frontiers for Young Minds, 2022, 10: 726495.

[4]張碩, 張瀟, 高世科, 等. 海州灣海洋牧場區兩種石首魚科魚類耳石形態特征與生長特性[J]. 生物學雜志, 2023, 40(04): 62-69.

[5]陽敏, 秦蛟, 古龍, 等. 綜合魚體、耳石形態與耳石微化學的硇洲族和閩-粵東族大黃魚的種群識別[J]. 中國水產科學, 2024, 31(12): 1511-1523.

[6]CHENA Z, JONESB C M. Simultaneous Determination of 33 Major, Minor, and Trace Elements in Juvenile and Larval Fish Otoliths by High Resolution Double Focusing Sector Field Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry [J]. 2006.

[7]王玉堃, 唐學璽;孫耀. 耳石微細結構和微化學示蹤技術在魚類種群生態學研究中的應用[D/OL]//中國海洋大學. 2015. https://kns.cnki.net/kcms2/article/abstract?v=i_LPdPvRpB4qO3QoSLPb5jN1sdIVLwzwHg-ha038uXInsD5WXDKYio0sSPl99SU9JuuG8jhlzQ6kBZ7Q-cm_EQoNl2Cp6zrvPJOW3Iqzd9Sh69-IYrYGZHsibC1SbOKFiUZUEjR1LFY-lulig4TP77g4skr0mucTKdrIO57ySRcvoiqoRUh0ZzCMxdjofnX8oMv9nijjRPI=&uniplatform=NZKPT&language=CHS.

[8]熊瑛, 劉洪波, 湯建華, 等. 耳石微化學在海洋魚類洄游類型和種群識別研究中的應用[M]//生命科學: 卷 27. 2015: 953-959.

[9]軒中亞, 楊健. 基于耳石微化學和種群遺傳學的長江中下游刀鱭種群生態學研究[D/OL]//南京農業大學. 2021. https://link.cnki.net/doi/10.27244/d.cnki.gnjnu.2021.000090.

[10]姜濤, 王成友, 杜浩, 等. 中華鱘硬組織微結構及微化學的特征探索[J]. 水產學報, 2021, 45(03): 424-432.

[11]JESSOP B, CAIRNS D, THIBAULT I, 等. Life history of American eel Anguilla rostrata: new insights from otolith microchemistry[J]. Aquatic Biology, 2008, 1: 205-216.

[12]DAROS F A, CONDINI M V, ALTAFIN J P, 等. Fish otolith microchemistry as a biomarker of the world’s largest mining disaster[J]. Science of The Total Environment, 2022, 807: 151780.

來源: 海南大學科普團隊

內容資源由項目單位提供

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

海南大學科普團隊

海南大學科普團隊