“以前只知道紅樹林重要,但是不知道為什么重要,也不知道怎么保護,這次科普講座中,專家的講解不僅解答了我的疑惑,還對我們的生產和生活提供了實實在在的幫助。”日前,一位在遂溪“智惠行動”科普現場認真聽專家講解的居民笑著說。

遂溪縣紅樹林約492公頃,其中還有玉蕊等珍稀品種,是遂溪重要的生態資源。為推動遂溪縣生態科普與鄉村經濟有機結合,2024年9月,“智惠行動·百會百縣鄉村行——數字化科普陣地與傳播健康文化”科普項目在遂溪正式啟動。

4個月以來,通過多元化科普形式與技術推廣,項目共開展科普活動3場,涵蓋受眾群體總數500多人次,顯著提升了基層群眾的科學素養和生態保護意識,有效推動了遂溪縣生態保護與經濟振興的雙向發展。

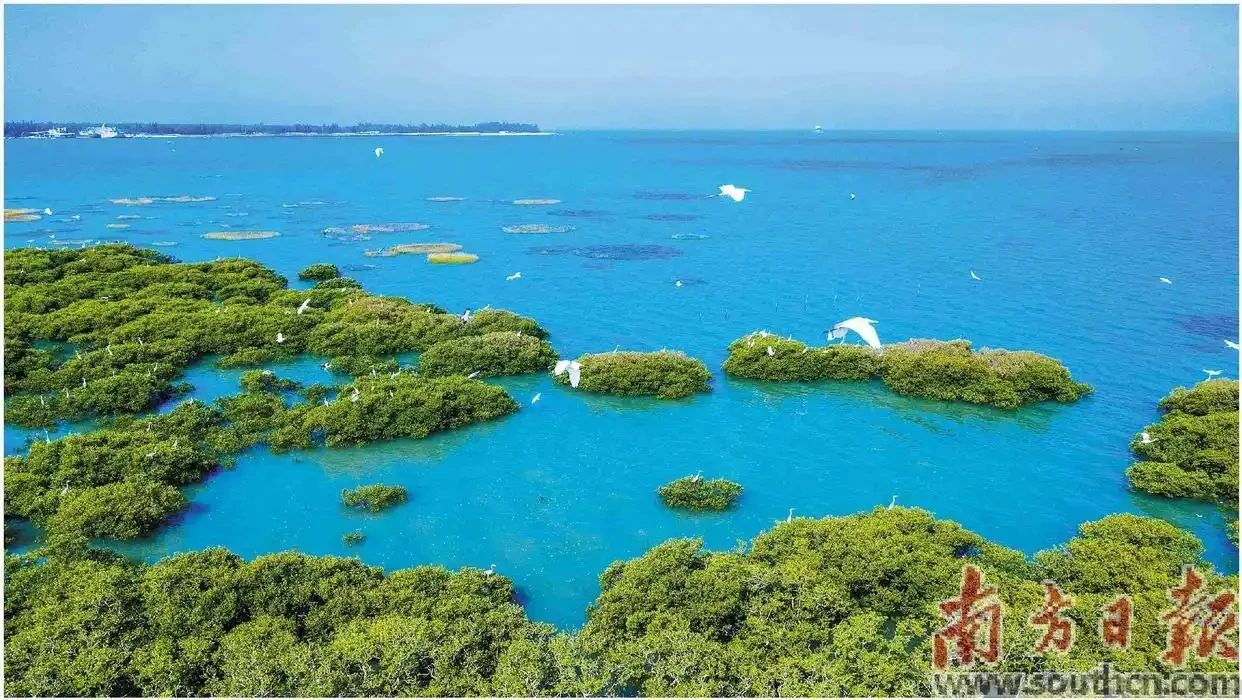

遂溪紅樹林引鳥兒蹁躚。郭龍碧 攝

扎根基層

項目成效持續深化

“專家的指導讓我們掌握了更多的知識,保護生態的責任感也大大增強,大家更愿意為家鄉的環境出一份力。”一位村民代表表示。項目實施期間,主辦方通過多樣化渠道開展多次活動,深入農村、社區及校園,激勵群眾凝聚共識,不斷提升科學素養,共促生態文明建設和鄉村振興的共同發展。

在界炮鎮,專家們結合遂溪縣的生態特點,深入探討如何在生態保護與農業發展之間找到平衡,實現鄉村經濟的可持續增長;在楊柑中學,教授運用生動的案例教學讓學生們理解了生態系統與鄉村經濟發展的關系,激發了對紅樹林保護和生態農業的濃厚興趣;在遂城街道,面向基層群眾開展科普講座和科技服務等系列科普惠民活動,現場觀眾們踴躍提問,討論熱烈,展現出強烈的科學求知欲。

主辦方介紹,面對基層復雜的人群和不同的需求,項目充分發揮了學會的專業特長和資源優勢,分人群、分專題、分領域開展內涵豐富、形式多樣、特色鮮明的科普活動3場,在多樣化、互動式的知識傳播和服務的同時,提升了公眾科學文化素養,筑牢科技創新群眾基礎,增強了科普活動的影響力、凝聚力、傳播力。

“三聯動”模式

推動生態科普與經濟融合

從調研問題到解決措施,從整合資源到協調溝通,項目依托省、市、縣三級聯動機制,充分發揮“學會+科協+農技協”三聯動模式的優勢,通過多方協同合作,深入挖掘科技與生態資源,推動科技成果在農村落地,提升產業的科技含量,實現鄉村經濟的可持續發展。

項目啟動后,廣東省科普作家協會聯合湛江市農村專業技術協會、遂溪縣科學技術協會等多家單位,組建調研團隊,深入遂溪縣多個鄉村及紅樹林保護區,回收有效問卷500余份,全面了解當地群眾對紅樹林保護的認知水平、技術需求及發展瓶頸等問題,并充分利用各方專家資源,找出居民所需科學知識和應對方法。

此外,廣東省科普作家協會致力于探索常態化的服務模式,在湛江市農村專業技術協會設立了學會服務站,通過長期的“駐點服務”和線上支持,著重加強基層組織建設,建立定期的交流機制,有效提升了縣級科協組織的發展成效。

在活動中,三方表示,將借助科普活動為生態保護注入科技動力,特別是將紅樹林保護、農業技術創新與經濟發展深度融合,力求達成生態效益與經濟效益的雙重提升。這一創新模式通過整合生態科普資源與基層農業技術資源,不僅促進了遂溪縣綠色經濟的蓬勃發展,還有效增強了鄉村地區的經濟活力與動力。

數字化服務

打通科普“最后一公里”

圖文并茂的科普掛圖、生動有趣的短視頻……可視化平臺讓科普生動地走進人們的生活中。項目開展期間,項目團隊精心編制科普資源包1套,深入淺出地講解科學知識和應對方法的相關技術規范及要領,目前已上線科普中國平臺。“數字化讓科普課堂離我們越來越近了,接收知識變得更方便了。”遂溪縣的學生們表示。

科普工作是一個有層次的多維體系,盡管近年來政府和社會各界加大了對農村科普的投入力度,但相對于城市地區而言,農村地區的科普教育基地、科普活動以及科普人才等資源仍然較為匱乏。

針對基層科普資源不足的問題,項目依托湛江市農村專業技術協會科技服務站,以數字化科普為抓手,推動科技資源和服務下沉基層,構建集科普宣傳、技術培訓和信息共享于一體的綜合服務平臺,整合專家資源與數字化工具,創新服務模式,將科技服務延伸至村鎮與田間地頭,打通科技服務“最后一公里”。

“我們還在制作遂溪縣全面的科普基地地圖,預計年后可以正式推出。”湛江市農村專業技術協會常務副理事長兼秘書長、高級工程師莫镕弛表示,未來,項目團隊將繼續深耕遂溪基層,聯合多方力量,探索科技與生態保護協同發展的新路徑,進一步推動遂溪縣生態文明建設邁上新臺階。

來源: 南方日報

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

湛江市農村專業技術協會

湛江市農村專業技術協會