太陽能電池是清潔能源革命的核心,但傳統硅基電池效率接近理論極限,且生產成本高。近年來,鈣鈦礦太陽能電池異軍突起,因其高效率、低成本備受關注。然而,這類電池的“阿喀琉斯之踵”是穩定性差——高溫、光照下容易降解,壽命短。近日,華南理工大學嚴克友教授團隊在《自然》雜志發表重磅研究,宣布開發出全球首款全無機鈣鈦礦串聯太陽能電池,效率突破22.57%,更在高溫下穩定運行上千小時。這項成果或將徹底改變太陽能產業的未來。

一、鈣鈦礦的“致命弱點”與科學家的破局之道

傳統鈣鈦礦電池使用含有機分子的材料,雖然效率高,但有機成分易受光、熱破壞,導致電池性能快速衰減。科學家們曾嘗試用全無機材料(如銫、鉛、錫)替代有機成分,提升穩定性,但新問題隨之而來:無機鈣鈦礦薄膜易產生孔洞和缺陷,電子在傳輸過程中被“陷阱”捕獲,效率大打折扣。

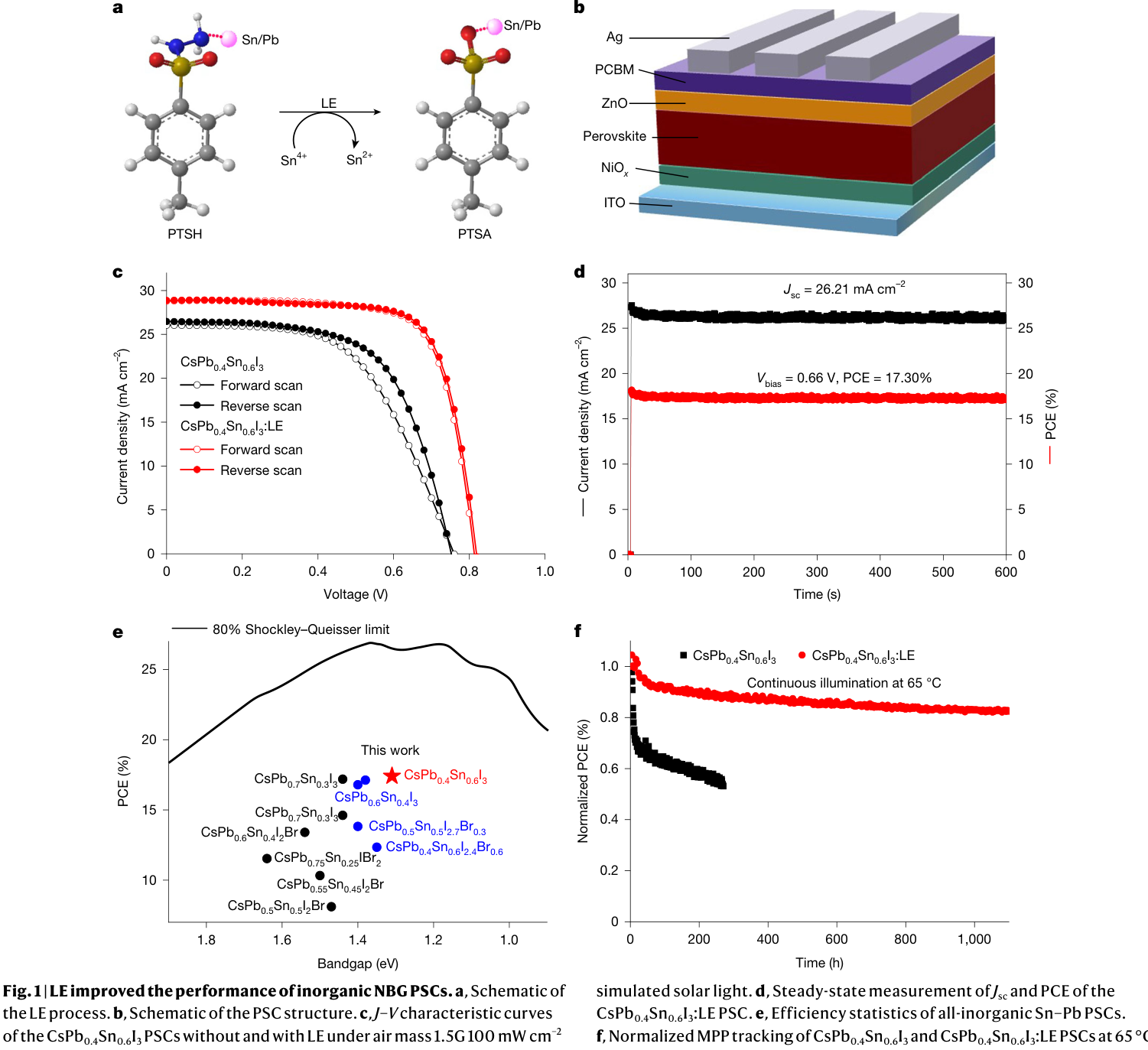

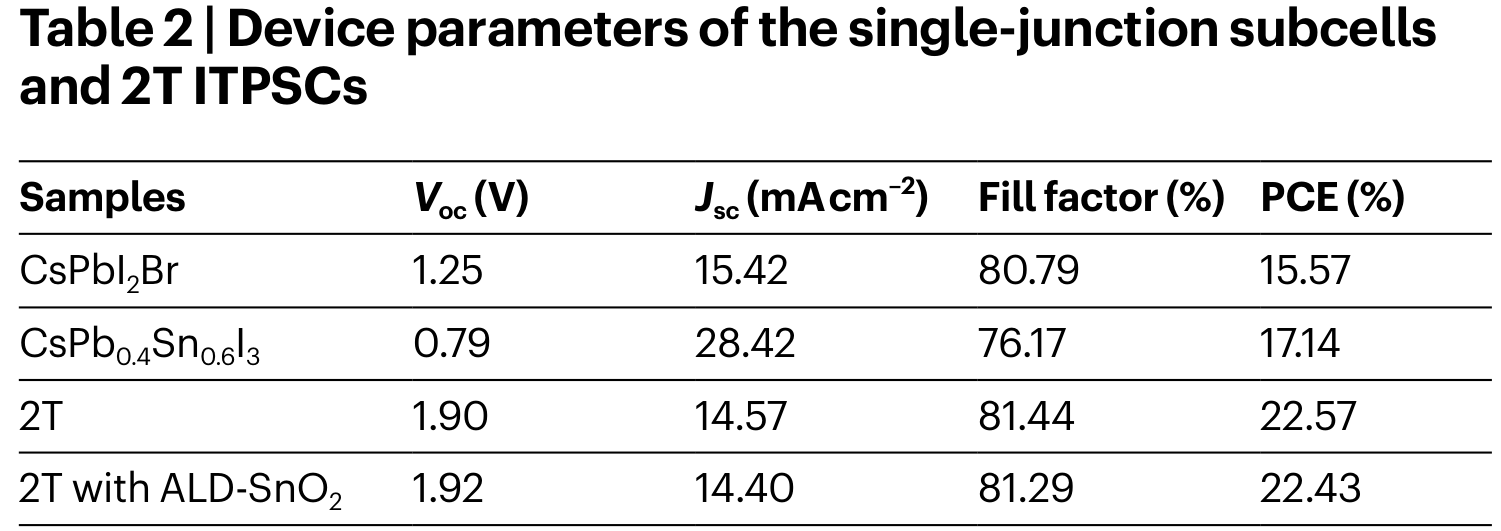

研究團隊發現,問題的關鍵在于材料制備過程中的“配體演化”(Ligand Evolution, LE)。他們創新性地引入一種小分子——對甲苯磺酰肼(PTSH),就像給建筑材料添加“智能粘合劑”:

調控結晶:PTSH與鉛、錫離子結合,減緩晶體生長速度,形成致密無孔的高質量薄膜。

消除缺陷:高溫下,PTSH將有害的Sn??還原為穩定的Sn2?,同時生成對甲苯磺酸(PTSA),覆蓋晶界,阻止水分和氧氣入侵。

這一策略讓電池的電子傳輸更順暢,缺陷減少80%,效率從12.36%躍升至17.41%,創下無機窄帶隙鈣鈦礦電池的世界紀錄。

二、串聯設計:1+1>2的太陽能“疊疊樂”

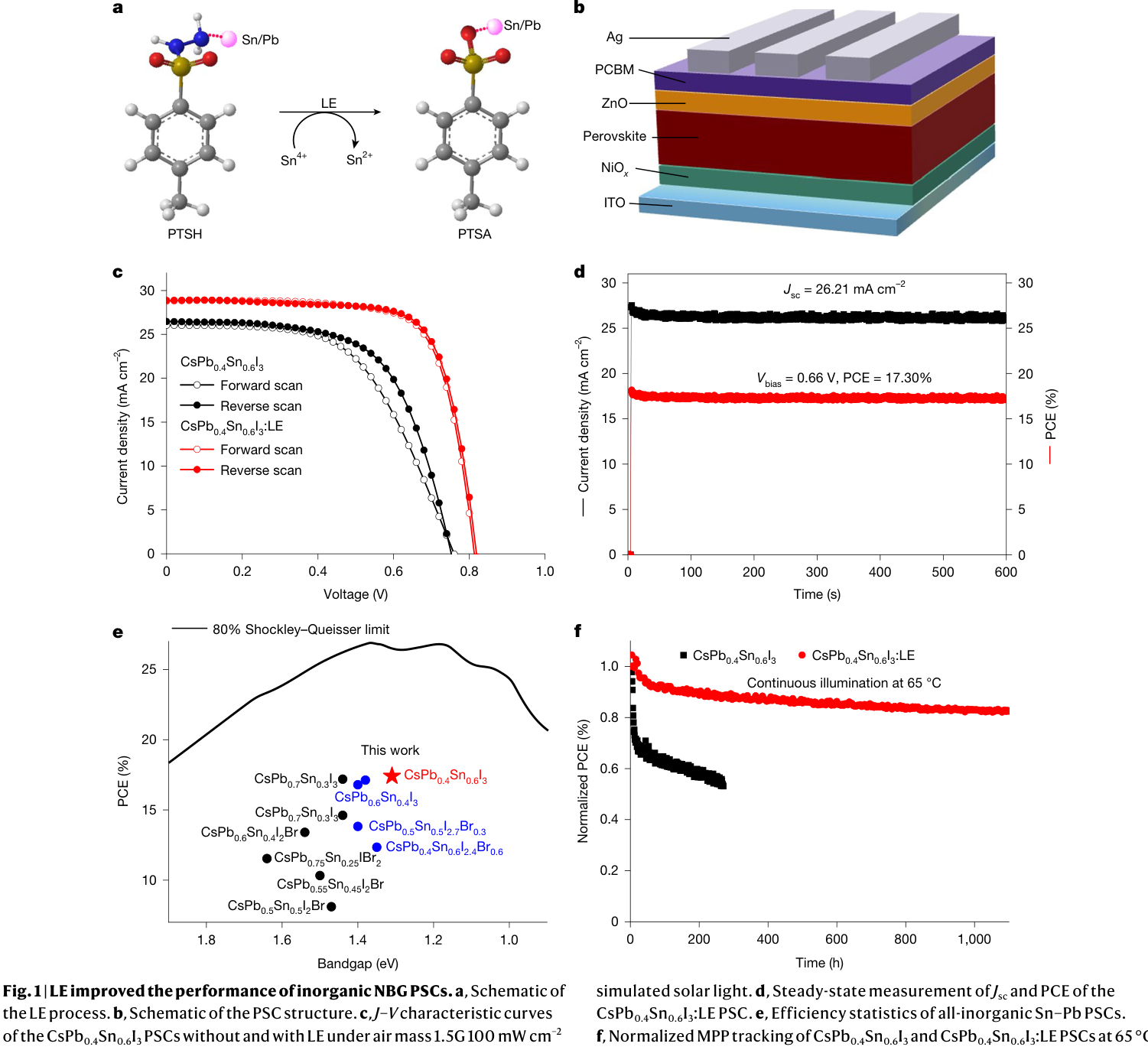

單層電池只能吸收特定波長的光,而串聯電池通過疊放不同帶隙的材料,可捕獲更廣光譜。研究團隊將1.92 eV寬帶隙鈣鈦礦(吸收藍紫光)與1.31 eV窄帶隙鈣鈦礦(吸收紅光)結合,制成兩端串聯結構,最終效率高達22.57%,并通過第三方認證(21.92%)。

更令人驚嘆的是其耐久性:

65℃高溫下連續工作1510小時,效率僅衰減20%(傳統鈣鈦礦電池幾小時便崩潰)。

85℃極端環境下穩定運行800小時,遠超同類產品。

這得益于PTSH策略和原子層沉積(ALD)技術,后者在電池表面鍍上10納米氧化錫層,徹底鎖住離子遷移通道。

三、從實驗室到屋頂:未來能源的無限可能

這項突破不僅是學術上的里程碑,更具實際應用價值:

低成本:無機材料價格低廉,且制備工藝與現有產線兼容。

輕量化:鈣鈦礦薄膜可制成柔性器件,應用于建筑外墻、車載光伏甚至可穿戴設備。

環境友好:減少對稀有金屬的依賴,且全無機材料更易回收。

研究團隊表示,下一步將優化大面積組件的均勻性,并探索與硅基電池的疊層設計,目標直指30%以上的實用化效率。

四、結語:清潔能源的“中國方案”

全球變暖與能源危機迫在眉睫,這項來自中國科學家的突破,為太陽能技術注入強心劑。高效、穩定的鈣鈦礦電池一旦商業化,度電成本將大幅降低,加速全球能源轉型。或許不久的將來,每一縷陽光都能被更高效地捕獲,點亮人類可持續發展的未來。

科學,終將讓陽光照進現實。

本文基于《自然》論文《Durable all-inorganic perovskite tandem photovoltaics》撰寫,數據來源:Nature | Vol 637 | 30 January 2025。

注意:封面圖為版權圖庫圖片,轉載可能引發版權糾紛

來源: 聊城大學化學與生活科普工作室

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

光伏大數據

光伏大數據