這是一個全民社交的年代,大家見面,添加一下微信號,相互間的聯系立馬建立。我給你跟帖,你為我點贊,彼此既能感應到對方的存在,還有互動的種種樂趣。

而在微生物界,過去大家都很同情這些不能說話也沒有表情包的小可憐們,諾貝爾獎得主Francois Jacob甚至在其1970年出版的書里這樣描述心中的細菌世界:“一個無趣的、沒有性別之分、沒有激素、沒有神經系統的世界,只有不斷繁殖著的個體。”

諾貝爾生理學或醫學獎得主Francois Jacob

三十多年前,海洋深處的一種小動物忽然成為了科學家們研究的新寵。它叫夏威夷短尾烏賊,只有人類一根手指那么大,但是它有一項神奇的本領——身體會發光。科學家研究后發現,其實并不是這種小烏賊自己發光,而是住在烏賊體內的細菌在發光。

發光的夏威夷短尾烏賊

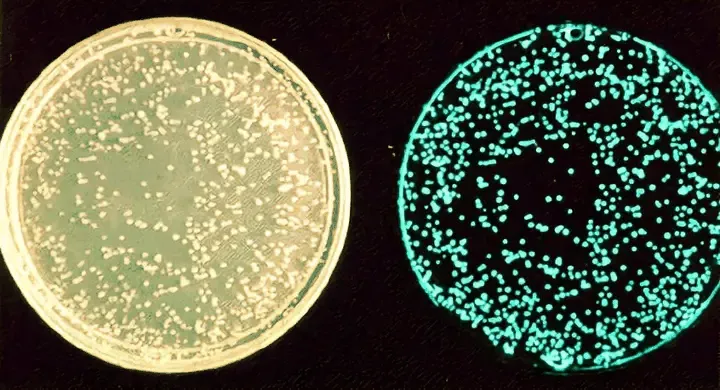

費氏弧菌是和夏威夷短尾烏賊共生的一種細菌,它們住在烏賊腹部的發光器中,借助烏賊的營養生長,回饋以這種發光技能,幫助小烏賊在月朗星稀的夜晚保持和周圍環境同樣的亮度,藏匿自己躲避捕食者。

更為有趣的是,這些細菌并不是一直發光的,只有當發光器中的細菌達到一定濃度時才開始發光。

費氏弧菌

它們是如何知道周圍已經有足夠數量的同伴的呢?原來每個細菌都可以向周圍環境釋放少量信號分子,隨著細菌數量的增加,環境中信號分子的濃度也逐漸升高。

當濃度達到一定閾值時,細菌體內特定的受體蛋白便會與之結合,并開啟或抑制相應基因的表達,進而讓體系中所有細菌步調一致地完成同一件事,比如上述的集體發光就是一例。

哈哈,細菌不僅能交流,而且還能做眾籌呢。這種能力的發現讓人類又一次對這些小不點們刮目相看,原先以為只有高等動物才能實現的群體行為,細菌竟然可以做到在準備不足的時候按兵不動、條件一旦成熟便振臂一呼,八方響應。

1993年的感恩節,美國康奈爾大學微生物學教授Stephen C. Winans家中親朋好友歡聚一堂。Stephen C. Winans那時正在以根癌農桿菌為實驗材料,研究細菌的這種信號交流能力。

他那做律師的小舅子在努力理解了姐夫的科研工作之后,覺得細菌的這種“以群體數量決定某一特定功能”的工作方式很像人類社會中在一些重大事件決策時要求必須超過法定人數(Quorum)的規則。

接受表彰時的Stephen C. Winans教授(右一)

自此,細菌的這種能力擁有了正式的名字——群體感應(Quorum sensing,QS)。

慢慢地,人們發現很多現象都和群體感應相關,比如細菌在牙菌膜積聚造成牙周病、生物發光、孢子生成、病原細菌感染過程中分泌毒素,以及根瘤菌固氮結瘤等。

群體感應大大提升了微生物在環境中的生存概率,幫助細菌有組織、有戰術地完成生活周期。

以銅綠假單胞菌為例,它是醫院中最不受歡迎的病原菌之一,常引發感染。群體感應系統不僅可以調控銅綠假單胞菌的毒力因子分泌,還可以幫助銅綠假單胞菌打造一個具有3D結構的細菌“小城堡”。

當它們聚集在這個名曰生物膜的“小城堡”內時,其抵抗抗生素和殺菌劑的能力會較單獨行動的同伴提升成百上千倍!正是如此,一旦這些細菌漏網僥幸存活,便會造成更為嚴重的感染。

南京農業大學朱軍教授課題組拍攝的****群體感應發光細菌平板

微生物的復雜程度遠遠超出人們的想象,它們既然可以借助群體感應進行交流,那么它們一定擁有交流所需的“語言”,而所謂的語言,其實就是它們所分泌的信號分子。

目前,已知至少存在結構完全不同的三大“語種”,而同一“語種”之下根據碳鏈長度等結構差異又可細分出多種“方言”。另外,除了三大“語種”,還存在若干小“語種”。

有些細菌更是“巧舌如簧”,精通多種語言!微生物們借此相互競爭、排除異己,比如金黃色葡萄球菌能講四種“方言”,講某一特定“方言”的那派要是“人數”占優,便會壓制其他派系,阻止它們表達毒力因子。哈哈,是不是有一種以多欺少的感覺?

群體感應調控的生理行為中有些是有益的,但也有不少病原菌會借此危害人類和動植物健康。過去我們主要利用抗生素來應對病原菌,現在既然已掌握了部分微生物的“語言”,那么利用群體感應實施反擊的時機已然成熟。

科研人員通過破壞、干擾細菌感受信號分子等方法(Quorum quenching),將微生物變成失去聽覺和不能說話的“聾子”和“啞巴”,進而破壞群體感應網絡。

目前,已有公司從事群體感應破壞藥物的研發。或許,不久的將來人們不必再為抗生素濫用而苦惱,而是可以通過平靜、不殺戮、僅干擾的方式保障人類和作物健康、促進農業生產,這樣該有多么的和諧呀。

拓展資料:竊聽細菌通訊的殺手

情報是戰爭的勝負手,但要是告訴你在微生物界這一規則仍然奏效,是否有些出乎意料?

群體感應可以理解為細菌通訊,但誰具備竊聽這些小不點兒們“對話”的能力呢?2018年年底,美國普林斯頓大學的科學家們發現,噬菌體技高一籌,能夠“竊聽”細菌交流。

噬菌體作為一種專門侵襲細菌的病毒,殺死宿主細菌的同時也完成了繁衍。但由于噬菌體只能借助細菌繁殖,如果所有細菌都被殺死了,那么其末日也到了。

因而,狡猾的噬菌體進化出了“竊聽”細菌群體感應信號的能力。當“竊聽”到細菌發送“我們現在數量很多”的信號時,它們就會由“潛伏”狀態轉為“進攻”,殺死細菌的同時,確保仍有殘余細菌可供寄宿。

如此微小的生物之間竟然還存在如此復雜的斗爭策略,微生物遠比人們想象的還要復雜!

-END-

本文為《胖魔王的微生物陣地》首發,任何媒體轉載時須保留《胖魔王的微生物陣地》名稱及微信號。未經許可,嚴禁對包括標題在內的任何改動。

文中圖片大部分引自網絡,如不慎侵權請告知。歡迎朋友們就內容進行斧正,一切為了更好的科普。

來源: 胖魔王的科普陣地

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

胖魔王的科普陣地

胖魔王的科普陣地