湖北省農業科學院作為全國科普教育基地,深入學習貫徹習近平總書記考察湖北重要講話精神,全面落實習近平總書記關于科學普及工作的重要論述,在中國科協、省科協的大力支持和指導下,充分發揮公共科普服務職能和科普示范作用,積極開展形式多樣、內容豐富的科普活動,不斷提升科普服務能力,以高質量科普服務農業高質量發展。現將基地2024年度科普績效自評報告如下。

一、工作情況

(一)科普工作組織管理情況

我院黨委高度重視科普工作,把科普工作與科技創新、成果轉化、科技服務等工作同部署、同推進、同落實,發揮了科普在培育科學精神、培養科技創新人才、營造社會創新氛圍等方面的促進作用。一是加強理論武裝。深入學習貫徹習近平總書記關于科普工作的重要論述,認真貫徹省委十二屆九次全會精神,自覺站在國家發展全局和長遠利益的高度推進科普教育工作,不斷提高全民科學素質服務能力。二是加強組織管理。院總農藝師梅書棋分管科普工作,院成果轉化處負責組織實施科普工作,并把科普工作列入了年度工作計劃。三是加強制度建設。已制定了湖北省農業科學院科普教育基地管理制度、湖北省農業科學院科普教育基地開放服務制度,并嚴格按照制度做好科普基地日常管理。制定了省農科院重大科研業績獎勵辦法,對在科普工作等公益性科技服務中表現突出的團隊或個人給予1-2萬元獎勵。

(二)本年度向公眾提供科普服務工作基礎情況

科普基地全年免費均對外開放,本年度共接待幼兒園、中小學、大中專(中高職)院校師生、社會企業團體等10000余人次。科普場所面積共計1320000平米。

(三)本年度開展科普活動情況

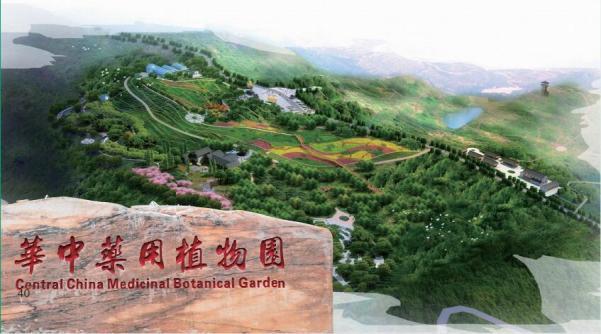

全年在基地開展科普活動15場次,參與人數2000余人。其中,4月27日,院經作所在蠶桑科普基地開展了以“走進蠶桑世界,解碼生命奧秘”為主題的科普實踐活動,為前來參觀的中南財經政法大學附屬幼兒園小朋友帶來了一場蠶桑“科普大餐”。院中藥材所在華中藥用植物園科普基地舉辦了植物總動“園”全國植物園科普活動,以人類與“植物星球”為主題,向民眾介紹區域特色藥食同源類植物,引導民眾認識、關注中藥材,推動中藥材產業高質量發展。

全年開展進社區、進校園、進鄉村、進企業等“走出去”科普活動、科技服務180余場次,社會民眾參與人數1萬余人。其中,11月14日,我院組織開展了農業轉基因法規及科普宣傳活動,現場宣講了轉基因技術、轉基因食品安全問題、生物安全立法等知識,以及當前國際國內轉基因技術的發展及應用相關情況,院內職工、企業職員、社區居民共計230余人參加了活動;4月11日,院經作所專家走進華農附校科普課堂,用孩子們喜聞樂見的方式,開展蠶桑文化科普教育。科普內容包括蠶的生物學知識、蠶資源的開發利用及蠶桑文化對中華文化乃至世界文明的影響等方面;在科技活動周期間,我院組織專家服務隊,先后赴枝江、麻城、石首、恩施等48個縣市(區),針對57家企業(合作社)和廣大農民對水稻、蔬菜、畜禽、果樹等種養殖技術需求,開展技術培訓、田間指導,培訓指導1500余人次,發放科技圖書、明白紙12000余冊(份),為農業高質量發展插上了科技翅膀。

(四)在重要主題日期間舉辦主題科普活動的情況

在全國科普日活動期間,我院精心謀劃了7項重點活動并在全國科普日平臺上發布,共計2000余人參加活動,其中,9月21日,院經作所舉辦“小小蔬果偵探——探索蔬菜的秘密”主題科普活動,開展蔬菜知識講座,參觀蔬菜健康工廠參觀了無土栽培番茄和魚菜共生基地,讓群眾親身體驗到了現代農業的魅力;9月22日,院果茶所以“保護種質資源多樣性 你我共參與”為主題,舉辦了“砂梨種質資源科普開放日”活動,通過展板宣傳、視頻播放、現場講解、展示與品鑒砂梨種質資源實物和梨果凍、烤梨等加工產品等方式,介紹了砂梨種質資源的多樣性、梨起源與梨文化等相關知識,讓社會公眾充分感受到了砂梨種質資源的多樣性和應用價值。院農經所期刊編輯團隊參加2024年湖北省全國科普日啟動式暨主場活動,通過掛圖展示、專家講解、發放科普書籍等多種方式圍繞新一代信息技術、人工智能、綠色電能、智慧農業、功能農業等信息應用領域,開展科普宣講,現場發放各類科普宣傳資料500余份,取得了較好的科學普及效果。

科技活動周期間,我院開展科普專場活動7場,共計5000余人參加活動,其中,5月25日,院總農藝師梅書棋帶隊參加湖北省科技活動周啟動式,我院在主場展覽活動展示了15項優秀成果參展,并邀請現場觀展的領導嘉賓、市民朋友對科技產品進行了品鑒,打造了集成果展示、科學普及、品鑒互動為一體的科技盛宴;院糧作所舉辦“弘揚科學家精神 激發農業創新活力”科創筑夢開放日專場活動,湖北省科普先進工作者徐得澤研究員作“守護糧食安全、端牢中國飯碗”科普講座,并舉行了鮮食甜玉米“楚超甜1號”“鄂薯17”薯干品鑒活動,這次活動將農業科技創新與科普教育相結合,引導小學生近距離觸摸農田,了解農業科技,從小樹立節糧愛糧、熱愛科學、崇尚科學的理想信念;院生農中心在農業微生物資源開發利用科普基地開展了以“科學讓生活更美好”為主題的科普實踐活動,在科普專員的指引下,小學生近距離接觸了棉鈴蟲、小菜蛾、草地貪夜蛾等重要農作物病害,在顯微鏡下看到不一樣的“世界”,讓小學生進一步了解微生物與人類的關系,激發了他們濃烈的科學探究熱情。

(五)通過網絡媒體平臺向公眾公布開放信息等情況

科普基地共開設有2個媒體平臺,分別為科普中國科普號(https://h5.kepuchina.cn/scientificwebsite/website?id=14762#)和科普園地(http://www.hbaas.ac.cn/list/29.html),累計發布科普信息100余條,總閱讀量2萬余次。

(六)動員科技工作者開展科普服務情況

動員全院1000名科技人員2750批次5860人次下鄉開展科學普及工作,為湖北科普服務工作添上“農”墨重彩的一筆。1月11日至12日,院果茶所果樹專家赴五峰縣、長陽縣開展科技服務暨“科普迎新春”活動,以通俗易懂的語言向農民講解藍莓、梨樹等果樹品種的特性及管理要點,現場示范果樹輕簡化整形修剪技術,指導果樹冬季肥水管理及病蟲害綠色防控,為夏季豐產豐收打下基礎;1月16日,我院開展“美好生活 鮮花扮靚”科普花卉展活動,花卉團隊專家通過現場講解、資料發放等方式介紹了月季、非洲菊、朱頂紅、蝴蝶蘭等花卉栽培養護技術,并圍繞月季盆栽管理、非洲菊切花保鮮、蘭花病蟲害防治等栽培養護問題進行了輔導講解,提升了職工群眾賞花、養花、愛花的專業素養和種養實踐操作能力,有力促進了花卉資源保護和栽培養護等相關科學知識的推廣普及;9月14日,院加工所核農技術研究室專家赴黃陂,開展題為“核技術農業應用與輻照食品”科普講座,主要圍繞核技術農業應用發展歷程、輻照食品類別及其安全性進行了科普宣傳,為群眾解開“身在輻中不知輻”的疑惑,也為輻照食品的推廣打下基礎。

(七)科普工作經費及人員情況

基地積極籌措資金,不斷加大對科普經費的投入力度,2024年科普工作經費20萬,主要用于科普基地建設、科普人員下鄉入企開展科普活動。基地現有專兼職科普人員180余人。

二、特色工作

2024年,科普活動貫穿全年,營造了“多陣地、多戰線、廣覆蓋、齊參與”的科普活動氛圍,1部作品榮獲首屆全國農產品質量安全科普大賽一等獎,1部科普書籍入選省優秀科普作品,1部作品獲省科學實驗展演匯演活動優秀獎,2家單位獲評2024年湖北省全國科普日活動優秀組織單位,5項活動榮獲湖北省全國科普日優秀活動,5人獲評2024年湖北省全國科普日活動先進個人。

(一)以科普基地為依托,面對面講解科普知識

著力打造高質量科普體系,充分利用科普基地、平臺等開展場景式、體驗式科普活動15場次。其中,1月19日,我院與枝江市人民政府聯合舉辦了以“科創科普迎新春,生態美味過大年”的科普活動,打造集科學性、知識性、藝術性、趣味性、實用性為一體的科普和年貨集市,通過科普宣傳和年貨銷售相結合的方式,宣傳院地共建成果,普及現代農業知識和健康生活常識,提高公眾的科學素養,引領新春消費新潮,營造濃厚節日氛圍;9月22日,院糧作所舉辦湖北省農作物種質資源科普開放日暨湖北省全國科普日活動,現場展示水稻、小麥、玉米等農作物種子150余份,開展關于神奇種子科普知識講座,品嘗新甘薯品種制作的薯片零食,體驗田間挖甘薯,吸引100個家庭共計200余人參加。5月27日,院果茶所舉辦了砂梨種質、獼猴桃種質、茶樹種質開放日活動,120余名市民朋友到金水基地參觀學習,科技工作者介紹了資源圃概況以及資源收集、種質創制、基因挖掘、模式創新等方面知識,講述了野外采集資源過程以及育種人的艱辛和不易,讓市民朋友實地了解植物資源與品種選育、產品開發的關系,也感受了農業科研工作者百折不撓的奮斗精神和勇攀高峰的科學精神。9月28日,院生農中心舉辦“‘蟲’此走來-農業益蟲和害蟲認知”主題科普活動,現場為小朋友們講解生活中常見的害蟲及害蟲的危害,激發他們保護植物、愛護環境的熱情。

(二)以服務三農為使命,手把手傳授科學技術

豐盛的科普“大餐”不僅要“合胃口”,也要“易消化”。受眾不同科普需求也不盡相同,做好科普工作只靠單方面的輸出通常是不夠的,科普知識能與受眾需求形成雙向互動,化“大水漫灌”為“精準滴灌”,效果可能事半功倍。特別是在春節前后兩輪低溫雨雪冰凍天氣和梅雨期間,省農科院組織全省農科系統319個專家服務隊分赴80個縣市區,深入1993家企業(合作社、大戶等)、378個現代農業科技示范基地開展科學抗災救災技術服務,4篇專報獲省委副書記諸葛宇杰、副省長彭勇肯定性批示。

一年來,省農科院各專業所(中心)結合農業科技“五五”工程、農業科技現代化先行縣共建、專家大院等工作,通過開展科技“鬧春耕”、科技抗災救災等活動,共組織2400余名專家,4500余次先后深入枝江、赤壁、大冶、應城等全省83個涉農縣(市、區),針對企業(合作社)和農民對水稻、果蔬、中藥材種植、畜禽養殖、農產品加工等方面的痛點進行技術指導和培訓,共開展科技服務活動183場次,示范推廣新品種、新技術、新模式、新裝備330余項(臺套),培訓指導3萬余人次,發放科技圖書、明白紙4萬余冊(份),服務面積5000余萬畝,為全省農業高質量發展提供了強有力的科技支撐。其中,9月18日,院植土所植保團隊專家赴鐘祥開展全省小麥油菜秋播現場培訓會,培訓180余人,為全省科技秋播、綠色秋播提供了科技支撐。9月13日,院畜牧所家畜疫病防控團隊專家赴云夢農旭畜牧有限公司,針對樓房養豬生產中存在的問題提出了解決方案,并指導公司加強洗消力度、加大檢測頻度、加強免疫、杜絕從疫區引種等生物安全綜合防控措施,將各類疫病拒之門外。

(三)以民生需求為導向,實打實解答熱點問題

我院堅持從公眾熟悉且關心的話題入手,利用多種傳播手段、高質量的科普內容,與時俱進的創新形式,把鮮活的科學知識、豐富的科技成果“飛入尋常百姓家”,讓科學更好融入民眾日常生活,充分調動民眾參與科普工作的積極性和主動性,讓科普內容得到更好的傳播。我院組織科技人員針對農業生產者和愛好者的需求,精心編寫科普書籍《梨適地適栽與良種良法》,系統介紹了梨樹的經濟意義及在鄉村振興中的作用、梨新品種培育、高標準建園及梨園機械化管理、高光效樹形及修剪、病蟲害綠色防控等內容,圖文并茂、言簡意賅、通俗易懂,是作為學生科普讀本和梨樹種植戶參考資料的最佳選擇,并成功入選“2024年湖北省優秀科普作品”。院經作所制作了《西瓜的甜“蜜”》的科普小視頻,針對網絡上盛傳的的西瓜變甜是因為瓜農給西瓜打甜蜜素的問題,進行現場實驗演示,得出給西瓜打針使西瓜變甜是謠言。同時從科學的角度分析了西瓜之所以變甜是因為品種改良升級、栽培技術、配方施肥等新技術的運用。院質標所制作了《“姣”你識米——大米品鑒記》的科普小視頻,以普通百姓如何選擇大米為切入點,設置超市、專業實驗室、實驗基地3個場景,從3個方面詳細介紹了如何通過“望、聞、問、切”挑選好大米,如何評價米飯食味品質,如何通過全程質量技術控制管理保障大米質量安全,為消費者選擇安全、優質、健康的大米提供科學依據。

(四)以媒體報道為推手,高頻次宣傳科普實效

充分利用各類新聞媒介,廣泛宣傳科技服務活動、科普教育活動,提升活動效果。其中,院各單位在大樓電子屏宣傳黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》;湖北日報以“奮力打造科技創新高地 奏響荊楚大地豐收贊歌——湖北省農業科技創新中心科技賦能‘三農’剪影”為題,為民眾描繪了一幅正在希望田野上徐徐展開的豐收畫卷;《“姣”你識米——大米品鑒記》科普小視頻,在院網站、院公眾號、所公眾號、抖音等媒體上廣泛宣傳,得到大量消費者的點贊好評。據不完全統計,我院各類科技服務、科普活動被新華社、農民日報、湖北日報、湖北衛視、抖音等新聞媒體平臺報道90余次,營造了良好的社會氛圍,促進了民眾科學素質的提高。

三、問題不足

雖然2024年科普工作取得了一定成績,但仍存在一些問題,例如科普宣傳渠道傳統單一,局限于講座、展板等,受眾范圍有限,加之新穎性和趣味性不足,導致科普受眾不多,不能滿足公眾對科普知識的需求。

四、工作建議

(一)構建科普格局,筑牢科普工作基礎

一是要堅持統籌協同,樹立大科普理念,推動科普與文化、藝術、旅游等融合發展,促進科普與科技創新協同發展,營造熱愛科學、崇尚創新的社會氛圍。二是將科普工作實績作為科技人員職稱申報、績效考核、評優評先的考核內容,遴選推出一批科普工作優秀工作者和團隊,對在科普工作中作出突出貢獻的組織和個人按照國家有關規定給予表彰和獎勵。三是充分利用好線上線下渠道,采用“科普+或+科普”等多元化方式放大科學的聲音,通過互動式、服務式、場景式傳播增強公眾的科普參與感。四是加大科普基地建設經費支持力度,提升科普基地建設水平。

(二)強化科普質量,提高科普傳播能力

一是科普工作多關注社會熱點問題和公眾關心的話題,選擇“接地氣”能夠引起公眾興趣,與公眾生活息息相關的內容開展科普。二是科普內容應采取通俗易懂的語言,盡可能避免較強的專業術語以及復雜的理論公式,采用圖文并茂的科普方式,讓高深科學知識“輕量化”,推動前沿科學熱點“大眾化”,更好的幫助公眾理解和記憶科普內容。三是科普內容要積極回應公眾對于科學的質疑,通過科學小實驗等方式提高科普的精準度和有效性,推出更多兼具權威性和趣味性的科普內容,打消公眾疑慮,更好滿足公眾對高質量科普的需求。

(三)拓展科普渠道,提升科普服務效能

一是通過試驗示范、集中培訓、現場指導等方式,科普先進農業科技知識。二是開展科普體驗活動,組織公眾參觀農場田園、農產品加工場地,體驗農產品采摘樂趣,讓公眾直觀感受農業科技的力量,增強公眾對農業科技的感性認識。三是通過大型農業科技成果展示活動,既宣傳農業科技產品,又科普農業知識;利用科技活動周、全國科普活動日等重大活動,開展農業科普工作,打造農業科普品牌,推動農業走進社區、走進百姓。

湖北省農業科學院

2025年1月16日

附件:

基地簡介

湖北省農業科學院作為全國科普教育基地,深入學習貫徹習近平總書記考察湖北重要講話精神,全面落實習近平總書記關于科學普及工作的重要論述,在中國科協、省科協的大力支持和指導下,充分發揮公共科普服務職能和科普示范作用,積極開展形式多樣、內容豐富的科普活動,不斷提升科普服務能力,以高質量科普服務農業高質量發展。現將基地2024年度科普績效自評報告如下。

一、工作情況

(一)科普工作組織管理情況

我院黨委高度重視科普工作,把科普工作與科技創新、成果轉化、科技服務等工作同部署、同推進、同落實,發揮了科普在培育科學精神、培養科技創新人才、營造社會創新氛圍等方面的促進作用。一是加強理論武裝。深入學習貫徹習近平總書記關于科普工作的重要論述,認真貫徹省委十二屆九次全會精神,自覺站在國家發展全局和長遠利益的高度推進科普教育工作,不斷提高全民科學素質服務能力。二是加強組織管理。院總農藝師梅書棋分管科普工作,院成果轉化處負責組織實施科普工作,并把科普工作列入了年度工作計劃。三是加強制度建設。已制定了湖北省農業科學院科普教育基地管理制度、湖北省農業科學院科普教育基地開放服務制度,并嚴格按照制度做好科普基地日常管理。制定了省農科院重大科研業績獎勵辦法,對在科普工作等公益性科技服務中表現突出的團隊或個人給予1-2萬元獎勵。

(二)本年度向公眾提供科普服務工作基礎情況

科普基地全年免費均對外開放,本年度共接待幼兒園、中小學、大中專(中高職)院校師生、社會企業團體等10000余人次。科普場所面積共計1320000平米。

(三)本年度開展科普活動情況

全年在基地開展科普活動15場次,參與人數2000余人。其中,4月27日,院經作所在蠶桑科普基地開展了以“走進蠶桑世界,解碼生命奧秘”為主題的科普實踐活動,為前來參觀的中南財經政法大學附屬幼兒園小朋友帶來了一場蠶桑“科普大餐”。院中藥材所在華中藥用植物園科普基地舉辦了植物總動“園”全國植物園科普活動,以人類與“植物星球”為主題,向民眾介紹區域特色藥食同源類植物,引導民眾認識、關注中藥材,推動中藥材產業高質量發展。

全年開展進社區、進校園、進鄉村、進企業等“走出去”科普活動、科技服務180余場次,社會民眾參與人數1萬余人。其中,11月14日,我院組織開展了農業轉基因法規及科普宣傳活動,現場宣講了轉基因技術、轉基因食品安全問題、生物安全立法等知識,以及當前國際國內轉基因技術的發展及應用相關情況,院內職工、企業職員、社區居民共計230余人參加了活動;4月11日,院經作所專家走進華農附校科普課堂,用孩子們喜聞樂見的方式,開展蠶桑文化科普教育。科普內容包括蠶的生物學知識、蠶資源的開發利用及蠶桑文化對中華文化乃至世界文明的影響等方面;在科技活動周期間,我院組織專家服務隊,先后赴枝江、麻城、石首、恩施等48個縣市(區),針對57家企業(合作社)和廣大農民對水稻、蔬菜、畜禽、果樹等種養殖技術需求,開展技術培訓、田間指導,培訓指導1500余人次,發放科技圖書、明白紙12000余冊(份),為農業高質量發展插上了科技翅膀。

(四)在重要主題日期間舉辦主題科普活動的情況

在全國科普日活動期間,我院精心謀劃了7項重點活動并在全國科普日平臺上發布,共計2000余人參加活動,其中,9月21日,院經作所舉辦“小小蔬果偵探——探索蔬菜的秘密”主題科普活動,開展蔬菜知識講座,參觀蔬菜健康工廠參觀了無土栽培番茄和魚菜共生基地,讓群眾親身體驗到了現代農業的魅力;9月22日,院果茶所以“保護種質資源多樣性 你我共參與”為主題,舉辦了“砂梨種質資源科普開放日”活動,通過展板宣傳、視頻播放、現場講解、展示與品鑒砂梨種質資源實物和梨果凍、烤梨等加工產品等方式,介紹了砂梨種質資源的多樣性、梨起源與梨文化等相關知識,讓社會公眾充分感受到了砂梨種質資源的多樣性和應用價值。院農經所期刊編輯團隊參加2024年湖北省全國科普日啟動式暨主場活動,通過掛圖展示、專家講解、發放科普書籍等多種方式圍繞新一代信息技術、人工智能、綠色電能、智慧農業、功能農業等信息應用領域,開展科普宣講,現場發放各類科普宣傳資料500余份,取得了較好的科學普及效果。

科技活動周期間,我院開展科普專場活動7場,共計5000余人參加活動,其中,5月25日,院總農藝師梅書棋帶隊參加湖北省科技活動周啟動式,我院在主場展覽活動展示了15項優秀成果參展,并邀請現場觀展的領導嘉賓、市民朋友對科技產品進行了品鑒,打造了集成果展示、科學普及、品鑒互動為一體的科技盛宴;院糧作所舉辦“弘揚科學家精神 激發農業創新活力”科創筑夢開放日專場活動,湖北省科普先進工作者徐得澤研究員作“守護糧食安全、端牢中國飯碗”科普講座,并舉行了鮮食甜玉米“楚超甜1號”“鄂薯17”薯干品鑒活動,這次活動將農業科技創新與科普教育相結合,引導小學生近距離觸摸農田,了解農業科技,從小樹立節糧愛糧、熱愛科學、崇尚科學的理想信念;院生農中心在農業微生物資源開發利用科普基地開展了以“科學讓生活更美好”為主題的科普實踐活動,在科普專員的指引下,小學生近距離接觸了棉鈴蟲、小菜蛾、草地貪夜蛾等重要農作物病害,在顯微鏡下看到不一樣的“世界”,讓小學生進一步了解微生物與人類的關系,激發了他們濃烈的科學探究熱情。

(五)通過網絡媒體平臺向公眾公布開放信息等情況

科普基地共開設有2個媒體平臺,分別為科普中國科普號(https://h5.kepuchina.cn/scientificwebsite/website?id=14762#)和科普園地(http://www.hbaas.ac.cn/list/29.html),累計發布科普信息100余條,總閱讀量2萬余次。

(六)動員科技工作者開展科普服務情況

動員全院1000名科技人員2750批次5860人次下鄉開展科學普及工作,為湖北科普服務工作添上“農”墨重彩的一筆。1月11日至12日,院果茶所果樹專家赴五峰縣、長陽縣開展科技服務暨“科普迎新春”活動,以通俗易懂的語言向農民講解藍莓、梨樹等果樹品種的特性及管理要點,現場示范果樹輕簡化整形修剪技術,指導果樹冬季肥水管理及病蟲害綠色防控,為夏季豐產豐收打下基礎;1月16日,我院開展“美好生活 鮮花扮靚”科普花卉展活動,花卉團隊專家通過現場講解、資料發放等方式介紹了月季、非洲菊、朱頂紅、蝴蝶蘭等花卉栽培養護技術,并圍繞月季盆栽管理、非洲菊切花保鮮、蘭花病蟲害防治等栽培養護問題進行了輔導講解,提升了職工群眾賞花、養花、愛花的專業素養和種養實踐操作能力,有力促進了花卉資源保護和栽培養護等相關科學知識的推廣普及;9月14日,院加工所核農技術研究室專家赴黃陂,開展題為“核技術農業應用與輻照食品”科普講座,主要圍繞核技術農業應用發展歷程、輻照食品類別及其安全性進行了科普宣傳,為群眾解開“身在輻中不知輻”的疑惑,也為輻照食品的推廣打下基礎。

(七)科普工作經費及人員情況

基地積極籌措資金,不斷加大對科普經費的投入力度,2024年科普工作經費20萬,主要用于科普基地建設、科普人員下鄉入企開展科普活動。基地現有專兼職科普人員180余人。

二、特色工作

2024年,科普活動貫穿全年,營造了“多陣地、多戰線、廣覆蓋、齊參與”的科普活動氛圍,1部作品榮獲首屆全國農產品質量安全科普大賽一等獎,1部科普書籍入選省優秀科普作品,1部作品獲省科學實驗展演匯演活動優秀獎,2家單位獲評2024年湖北省全國科普日活動優秀組織單位,5項活動榮獲湖北省全國科普日優秀活動,5人獲評2024年湖北省全國科普日活動先進個人。

(一)以科普基地為依托,面對面講解科普知識

著力打造高質量科普體系,充分利用科普基地、平臺等開展場景式、體驗式科普活動15場次。其中,1月19日,我院與枝江市人民政府聯合舉辦了以“科創科普迎新春,生態美味過大年”的科普活動,打造集科學性、知識性、藝術性、趣味性、實用性為一體的科普和年貨集市,通過科普宣傳和年貨銷售相結合的方式,宣傳院地共建成果,普及現代農業知識和健康生活常識,提高公眾的科學素養,引領新春消費新潮,營造濃厚節日氛圍;9月22日,院糧作所舉辦湖北省農作物種質資源科普開放日暨湖北省全國科普日活動,現場展示水稻、小麥、玉米等農作物種子150余份,開展關于神奇種子科普知識講座,品嘗新甘薯品種制作的薯片零食,體驗田間挖甘薯,吸引100個家庭共計200余人參加。5月27日,院果茶所舉辦了砂梨種質、獼猴桃種質、茶樹種質開放日活動,120余名市民朋友到金水基地參觀學習,科技工作者介紹了資源圃概況以及資源收集、種質創制、基因挖掘、模式創新等方面知識,講述了野外采集資源過程以及育種人的艱辛和不易,讓市民朋友實地了解植物資源與品種選育、產品開發的關系,也感受了農業科研工作者百折不撓的奮斗精神和勇攀高峰的科學精神。9月28日,院生農中心舉辦“‘蟲’此走來-農業益蟲和害蟲認知”主題科普活動,現場為小朋友們講解生活中常見的害蟲及害蟲的危害,激發他們保護植物、愛護環境的熱情。

(二)以服務三農為使命,手把手傳授科學技術

豐盛的科普“大餐”不僅要“合胃口”,也要“易消化”。受眾不同科普需求也不盡相同,做好科普工作只靠單方面的輸出通常是不夠的,科普知識能與受眾需求形成雙向互動,化“大水漫灌”為“精準滴灌”,效果可能事半功倍。特別是在春節前后兩輪低溫雨雪冰凍天氣和梅雨期間,省農科院組織全省農科系統319個專家服務隊分赴80個縣市區,深入1993家企業(合作社、大戶等)、378個現代農業科技示范基地開展科學抗災救災技術服務,4篇專報獲省委副書記諸葛宇杰、副省長彭勇肯定性批示。

一年來,省農科院各專業所(中心)結合農業科技“五五”工程、農業科技現代化先行縣共建、專家大院等工作,通過開展科技“鬧春耕”、科技抗災救災等活動,共組織2400余名專家,4500余次先后深入枝江、赤壁、大冶、應城等全省83個涉農縣(市、區),針對企業(合作社)和農民對水稻、果蔬、中藥材種植、畜禽養殖、農產品加工等方面的痛點進行技術指導和培訓,共開展科技服務活動183場次,示范推廣新品種、新技術、新模式、新裝備330余項(臺套),培訓指導3萬余人次,發放科技圖書、明白紙4萬余冊(份),服務面積5000余萬畝,為全省農業高質量發展提供了強有力的科技支撐。其中,9月18日,院植土所植保團隊專家赴鐘祥開展全省小麥油菜秋播現場培訓會,培訓180余人,為全省科技秋播、綠色秋播提供了科技支撐。9月13日,院畜牧所家畜疫病防控團隊專家赴云夢農旭畜牧有限公司,針對樓房養豬生產中存在的問題提出了解決方案,并指導公司加強洗消力度、加大檢測頻度、加強免疫、杜絕從疫區引種等生物安全綜合防控措施,將各類疫病拒之門外。

(三)以民生需求為導向,實打實解答熱點問題

我院堅持從公眾熟悉且關心的話題入手,利用多種傳播手段、高質量的科普內容,與時俱進的創新形式,把鮮活的科學知識、豐富的科技成果“飛入尋常百姓家”,讓科學更好融入民眾日常生活,充分調動民眾參與科普工作的積極性和主動性,讓科普內容得到更好的傳播。我院組織科技人員針對農業生產者和愛好者的需求,精心編寫科普書籍《梨適地適栽與良種良法》,系統介紹了梨樹的經濟意義及在鄉村振興中的作用、梨新品種培育、高標準建園及梨園機械化管理、高光效樹形及修剪、病蟲害綠色防控等內容,圖文并茂、言簡意賅、通俗易懂,是作為學生科普讀本和梨樹種植戶參考資料的最佳選擇,并成功入選“2024年湖北省優秀科普作品”。院經作所制作了《西瓜的甜“蜜”》的科普小視頻,針對網絡上盛傳的的西瓜變甜是因為瓜農給西瓜打甜蜜素的問題,進行現場實驗演示,得出給西瓜打針使西瓜變甜是謠言。同時從科學的角度分析了西瓜之所以變甜是因為品種改良升級、栽培技術、配方施肥等新技術的運用。院質標所制作了《“姣”你識米——大米品鑒記》的科普小視頻,以普通百姓如何選擇大米為切入點,設置超市、專業實驗室、實驗基地3個場景,從3個方面詳細介紹了如何通過“望、聞、問、切”挑選好大米,如何評價米飯食味品質,如何通過全程質量技術控制管理保障大米質量安全,為消費者選擇安全、優質、健康的大米提供科學依據。

(四)以媒體報道為推手,高頻次宣傳科普實效

充分利用各類新聞媒介,廣泛宣傳科技服務活動、科普教育活動,提升活動效果。其中,院各單位在大樓電子屏宣傳黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神和《關于新時代進一步加強科學技術普及工作的意見》;湖北日報以“奮力打造科技創新高地 奏響荊楚大地豐收贊歌——湖北省農業科技創新中心科技賦能‘三農’剪影”為題,為民眾描繪了一幅正在希望田野上徐徐展開的豐收畫卷;《“姣”你識米——大米品鑒記》科普小視頻,在院網站、院公眾號、所公眾號、抖音等媒體上廣泛宣傳,得到大量消費者的點贊好評。據不完全統計,我院各類科技服務、科普活動被新華社、農民日報、湖北日報、湖北衛視、抖音等新聞媒體平臺報道90余次,營造了良好的社會氛圍,促進了民眾科學素質的提高。

三、問題不足

雖然2024年科普工作取得了一定成績,但仍存在一些問題,例如科普宣傳渠道傳統單一,局限于講座、展板等,受眾范圍有限,加之新穎性和趣味性不足,導致科普受眾不多,不能滿足公眾對科普知識的需求。

四、工作建議

(一)構建科普格局,筑牢科普工作基礎

一是要堅持統籌協同,樹立大科普理念,推動科普與文化、藝術、旅游等融合發展,促進科普與科技創新協同發展,營造熱愛科學、崇尚創新的社會氛圍。二是將科普工作實績作為科技人員職稱申報、績效考核、評優評先的考核內容,遴選推出一批科普工作優秀工作者和團隊,對在科普工作中作出突出貢獻的組織和個人按照國家有關規定給予表彰和獎勵。三是充分利用好線上線下渠道,采用“科普+或+科普”等多元化方式放大科學的聲音,通過互動式、服務式、場景式傳播增強公眾的科普參與感。四是加大科普基地建設經費支持力度,提升科普基地建設水平。

(二)強化科普質量,提高科普傳播能力

一是科普工作多關注社會熱點問題和公眾關心的話題,選擇“接地氣”能夠引起公眾興趣,與公眾生活息息相關的內容開展科普。二是科普內容應采取通俗易懂的語言,盡可能避免較強的專業術語以及復雜的理論公式,采用圖文并茂的科普方式,讓高深科學知識“輕量化”,推動前沿科學熱點“大眾化”,更好的幫助公眾理解和記憶科普內容。三是科普內容要積極回應公眾對于科學的質疑,通過科學小實驗等方式提高科普的精準度和有效性,推出更多兼具權威性和趣味性的科普內容,打消公眾疑慮,更好滿足公眾對高質量科普的需求。

(三)拓展科普渠道,提升科普服務效能

一是通過試驗示范、集中培訓、現場指導等方式,科普先進農業科技知識。二是開展科普體驗活動,組織公眾參觀農場田園、農產品加工場地,體驗農產品采摘樂趣,讓公眾直觀感受農業科技的力量,增強公眾對農業科技的感性認識。三是通過大型農業科技成果展示活動,既宣傳農業科技產品,又科普農業知識;利用科技活動周、全國科普活動日等重大活動,開展農業科普工作,打造農業科普品牌,推動農業走進社區、走進百姓。

湖北省農業科學院

2025年1月16日

附件:

基地簡介

湖北省農業科學院 始建于1978年,是湖北省政府直屬的唯一綜合性農業科研機構。設有糧食作物、經濟作物、植保土肥、畜牧獸醫、果樹茶葉、農產品加工與核農技術、農業質量標準與檢測技術、生物農藥、中藥材和農業經濟10個研究所(中心),建設有國家生物農藥工程技術研究中心、農業農村部作物分子育種重點實驗室、國家果樹(砂梨、獼猴桃)種質資源圃等國家級和省部級科研平臺192個。科普基地分布在洪山區、江夏區、鄂州和恩施四地,面積近2萬畝。現有全國科普教育基地2個,省級科普教育基地8個,專兼職科普人員180余人,每年開展科普教育、技術服務等各類科普活動500余場次,年度服務公眾1萬余人次,輻射10萬余人次。

糧食作物科普研學實踐基地(武漢)

國家砂梨種質資源圃(武漢)

華中藥用植物園(恩施)

健康蔬菜創新工廠(武漢)

健康蔬菜創新工廠(武漢)

來源: 湖北省農業科學院

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

湖北省農業科學院

湖北省農業科學院