烏蘭哈達火山群位于我國內蒙古自治區烏蘭察布市察哈爾右翼后旗,火山群分布區的面積約280平方千米,共有30余座火山,該火山群是蒙古高原南緣至今被發現的唯一全新世有過噴發的火山群。烏蘭哈達火山群的噴發活動可劃分為晚更新世和全新世兩個期次,晚更新世有過噴發活動的火山有黑腦包、大紅山、小紅山、東火燒山、中火燒山和西火燒山等17余座。全新世有過噴發活動的火山有北煉丹爐、中煉丹爐、南煉丹爐和尖山西火山群等11余座。烏蘭哈達火山群噴發受北東向和北西向基底斷裂控制(其中北西向烏蘭哈達-高勿素斷裂的最新活動時代為全新世),因此火山群的所有火山整體沿著北東向和北西向呈串珠狀展布。從火山的熔巖流展布情況來看,全新世火山噴發從早至晚的順序依次是北煉丹爐火山、中煉丹爐火山、南煉丹爐火山和尖山西火山群。2023年9月,烏蘭哈達火山地質公園獲批為國家AAA級旅游景區。

內蒙古自治區烏蘭哈達火山群部分火山的空間展布圖與火山區數字高程模型圖(圖源于吉林一號對地觀測影像和國家地理信息公共服務平臺)

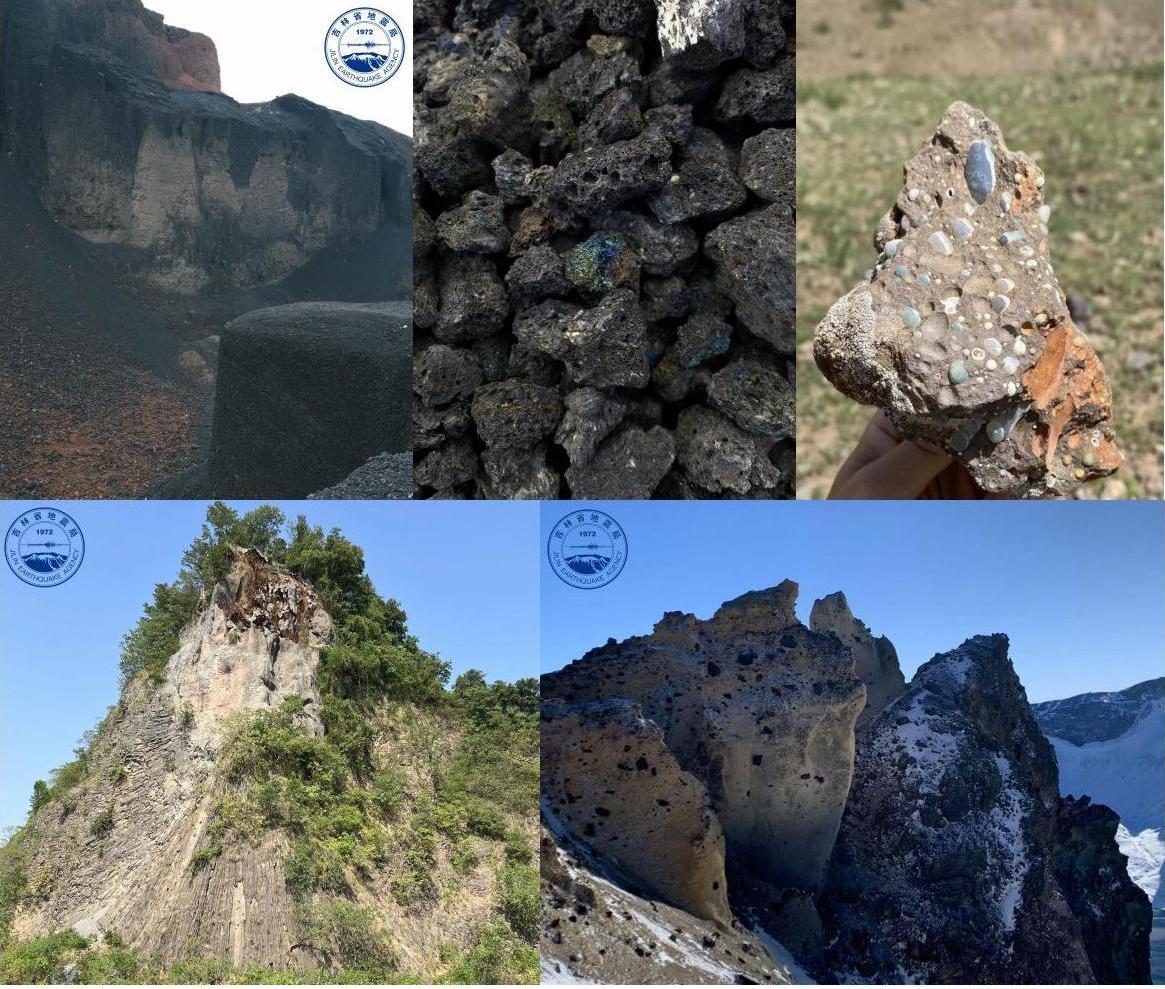

烏蘭哈達火山區的火山地貌主要有火山錐、火山口、火山堰塞湖、熔巖隧道和熔巖臺地等,火山區巖石類型以堿玄巖、玄武巖、玄武質熔巖和火山碎屑巖等基性巖類為主,巖石中肉眼可見的礦物主要有斜長石、輝石、橄欖石和磁鐵礦,火山噴發類型為裂隙式和中心式噴發。火山噴發形成的基性火山巖通常呈現黑色,在長時間的地質演化過程中,部分巖石表面會因形成富含鐵的氧化物而呈現紅色,加之烏蘭哈達火山群的部分火山由于風化剝蝕和人工開采挖掘已失去原本面貌,在遠處觀望殘缺不全的北煉丹爐火山和南煉丹爐火山酷似一個個煉丹爐!“烏蘭哈達”在蒙古語中直譯為“紅色的巖石”,“烏蘭”意為紅色、赤色,象征熱情、勇敢和力量。“哈達”意為巖石,代表堅固與穩定。所以說,內蒙古自治區的火山群竟然會“噴”烏蘭哈達!與常年噴發熾熱巖漿的意大利斯通博利大型活火山和銀裝素裹似乎在“沉睡”的吉林省長白山天池大型活火山相比,烏蘭哈達火山群猶如一大串珍珠整整齊齊地散落在遼闊的內蒙古草原上,展現出了草原火山的寧靜與壯美!

夏季的北煉丹爐火山(上左一,原創圖件)、冬季的北煉丹爐火山(上右一,圖源于網絡)、夏季的尖山西火山群(下左一,圖源于網絡)和冬季的中煉丹爐火山(下右一,圖源于網絡)

夏季的意大利斯通博利大型活火山(左圖)與冬季的吉林省長白山天池大型活火山(中圖和右圖)(均為原創圖件)

火燒山火山群位于察哈爾右翼后旗烏蘭哈達鄉東南側,該火山群由西火燒山、中火燒山和東火燒山三座火山組成,與紅山火山群(大紅山和小紅山火山)統稱為火燒山火山鏈,整體呈北西向排列,最后一次噴發時間為晚更新世。火燒山火山群整體受到了嚴重的風化剝蝕作用,火山錐體主要由火山碎屑巖和火山噴發沉降物組成。火燒山火山群中火山結構保留相對完整的是中火燒山火山,火山錐底面直徑約200米,高約25米,東坡陡,西坡緩。按照該火山噴發物形成的不同時序,可以將中火燒山噴發過程大致分為3個階段,即:第1階段,火山噴發通道內部高溫、高壓且揮發分含量高,噴發形成黑色火山渣;第2階段,隨著火山的爆發,噴發通道內的壓力、溫度和揮發分含量均降低,噴發形成火山碎屑巖;第3階段,火山活動晚期巖漿從火山口的西北角豁口以熔巖流的形式流出。

黑腦包火山同樣位于烏蘭哈達鄉東南側,火山噴發產物以玄武質火山碎屑巖、玄武質熔巖和火山噴發沉降物為主,火山噴發時代距今約0.03百萬年,屬晚更新世。該火山的噴發活動頻次較高,至少發生過兩次大噴發,其噴發產物具有多樣性和重復性的特點。火山早期噴發產物為玄武質火山渣,之后為火山碎屑巖,最后以熔巖流從火山口北側的豁口流出而終止。在火山錐體南側可以見到因人工采石而挖掘出露的剖面,可以觀察到火山彈、火山渣、火山集塊巖、火山熔巖和玄武巖等多種類型的火山噴發產物。如果說江蘇省南京市瓜埠火山的玄武巖承載著豐富的江南文化與歷史、吉林省長白山天池火山的浮巖展現出了大自然的鬼斧神工,那么烏蘭哈達火山群擁有的獨特火山地貌和巨量黑色火山噴發物,會給您一種漫步于太空“火星地貌”、體驗“外星探險”之感。

內蒙古自治區烏蘭哈達火山玄武質火山碎屑巖(上左一,原創圖件)、玄武質熔巖(上左二,圖源于網絡)和瑪瑙(上右一,圖源于網絡)以及江蘇省南京市瓜埠火山玄武巖(下左一,原創圖件)和吉林省長白山天池火山錐體浮巖(下右一,原創圖件)

北煉丹爐火山的火山機構保存完好,東西寬度約700米,南北寬度約600米,是一座全新世有過噴發活動的火山。火山口深度約25米,火山錐體高度約75米,主要由火山渣和基性熔巖組成。火山錐體的形成可劃分為早期、中期和晚期3個期次。早期的火山噴發物主要為火山渣、火山彈和基性熔巖,其中火山彈粒徑最大約1米,該時期噴發巖漿的揮發分含量高,火山作用強烈;火山噴發中期巖漿中的揮發分含量減少,噴發作用變弱,形成的火山彈以及基性熔巖濺落在火山口附近;晚期火山噴發以玄武質熔巖流的形式從火山口溢出。整體而言,火山噴發具有多期次性和重復性。

內蒙古自治區烏蘭哈達火山群北煉丹爐火山航拍視頻(原創視頻)

中煉丹爐火山鄰近南煉丹爐火山,占地面積約1平方千米,是一座全新世有過噴發活動的火山,火山噴發物以火山渣和玄武質熔巖為主。火山錐體清晰可見,是烏蘭哈達火山群中保存最為完整的一座火山,其錐體底部直徑約0.75千米,屬復合式火山錐體,由早期的降落錐和晚期的濺落錐疊置組成,具有多期造錐噴發活動的特點。錐體下部由黑色玄武質火山渣組成;上部為晚期形成的濺落錐,坡度約20°,主要由紅褐色火山碎屑巖和玄武質熔巖組成,其中夾雜有火山彈;錐體頂部有圓形的火山口,寬約7米。中煉丹爐火山噴發形成的玄武質熔巖面積大于整個烏蘭哈達火山群全新世火山熔巖流總面積的65%,主要分布在火山的南側,面積有約100平方千米,玄武質熔巖分布受地形限制,熔巖流向東南方向低洼處流淌,覆蓋在第四系砂土和漢諾壩玄武巖之上。

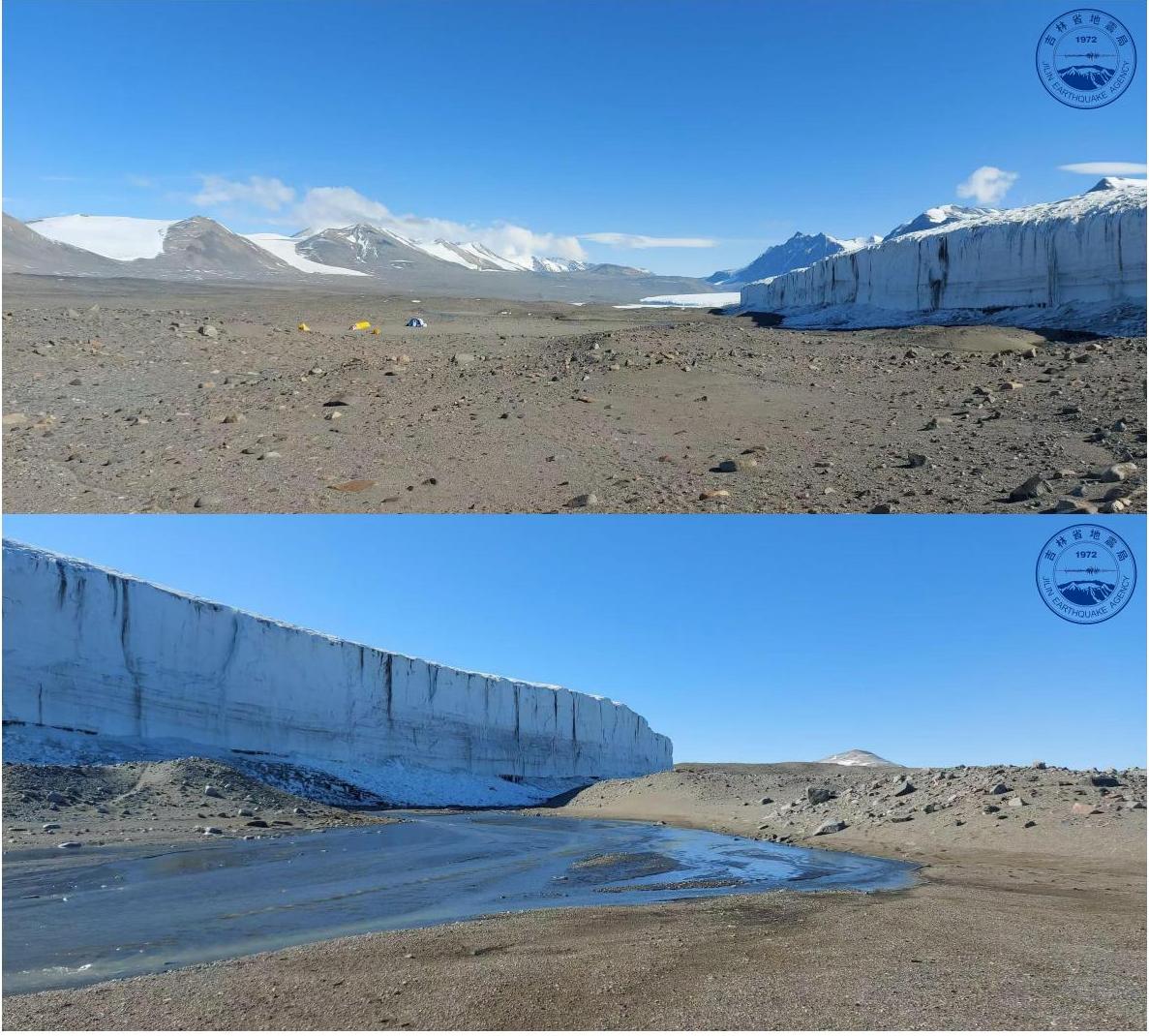

南煉丹爐火山距離中煉丹爐火山約0.75千米,火山噴發時代為全新世,火山噴發物的組成與中煉丹爐火山的極為相似,都是由火山碎屑巖和玄武質熔巖組成。錐體一定程度上受到了人工采石破壞,呈圓形,占地面積約0.3平方千米,直徑約0.6千米;錐頂存留有火山口,寬約7米,深度為25米;東北側的錐體最高,坡度約25°。南煉丹爐火山噴發的熔巖流相對來說比較少,分布面積約3平方公里,熔巖流向西部低洼處流淌,延長約3千米。與高聳入云、氣勢磅礴、日照金山的西藏自治區南迦巴瓦峰和地球上最干燥、最像火星地貌的南極洲干谷相比,內蒙古自治區烏蘭哈達火山群擁有的獨特紅色與黑色組合的巨型火山錐體也能給人們以震撼與壯闊之感!

中國西藏自治區林芝市南迦巴瓦峰(均為原創圖件)

南極洲泰勒干谷(均為原創圖件)

尖山西火山群由8座火山或小火山錐組成,這些火山沿北東向基底斷裂排列,火山群的噴發時間同樣為全新世。火山錐體大小不一,底部直徑45–110米,高度15–25米,形態以橢圓形和圓形為主。火山噴發產物主要為火山渣和火山碎屑巖,夾雜有少量火山彈,火山熔巖較為稀少或幾乎沒有,表明尖山西火山群的火山噴發可能是烏蘭哈達火山群最后一期火山活動。在尖山西火山群噴發過程中形成了大量的瑪瑙,沿著火山的山腳和周圍草場漫步,會發現鑲嵌在玄武巖縫隙或孔洞中的瑪瑙。?瑪瑙的形成主要與火山噴發活動密切相關:地下巖漿噴出地表過程中,巖漿內部氣體膨脹、冷卻形成氣泡,這些氣泡在巖漿冷凝固結成巖時被封存,形成了許多孔洞,這些孔洞被含有二氧化硅的溶液填充,經過長時間沉淀與分異結晶,最終形成瑪瑙。因此,瑪瑙的形成是一個復雜的地質過程,需要?巖漿噴發、孔?洞形成、?二氧化硅溶液填充和分異?結晶四個重要基礎條件。瑪瑙的化學成分主要是二氧化硅(SiO2),含有少量的鐵、錳和鎳等微量元素,這些元素豐富了瑪瑙的色澤和獨特的紋理。所以說,內蒙古的火山不僅能“噴”烏蘭哈達,竟然還會“吐”瑪瑙!

在區域構造應力與巖漿的共同作用下,烏蘭哈達火山群沿著北東走向基底斷層和北西走向烏蘭哈達–高勿素斷裂噴發。2009年至2017年區域GNSS觀測資料顯示,火山區處于北東東–南西西方向擠壓的構造應力環境中。現今火山區的地球物理勘探資料顯示,在火山群底部中–下地殼范圍內仍存在巖漿房。火山區內擁有著豐富的火山地熱資源,并且已發現多處溫泉,溫泉水中富含多種礦物質和極少量的H2O、CO2、Rn等火山氣體。現有的烏拉哈達火山區地震監測資料顯示,火山區內發生的地震以微地震為主,偶爾發生有感地震;2008年至2023年火山區及鄰近地區范圍內記錄到ML1.0級以上地震37余次,這些地震以天然構造型地震為主,最大地震為2011年4月27日發生的3.2級地震(資料源于中國地震局火山研究所、吉林省地震局、內蒙古自治區地震局和中國地震臺網中心),以上證據均表明烏蘭哈達火山群現今仍有活動。

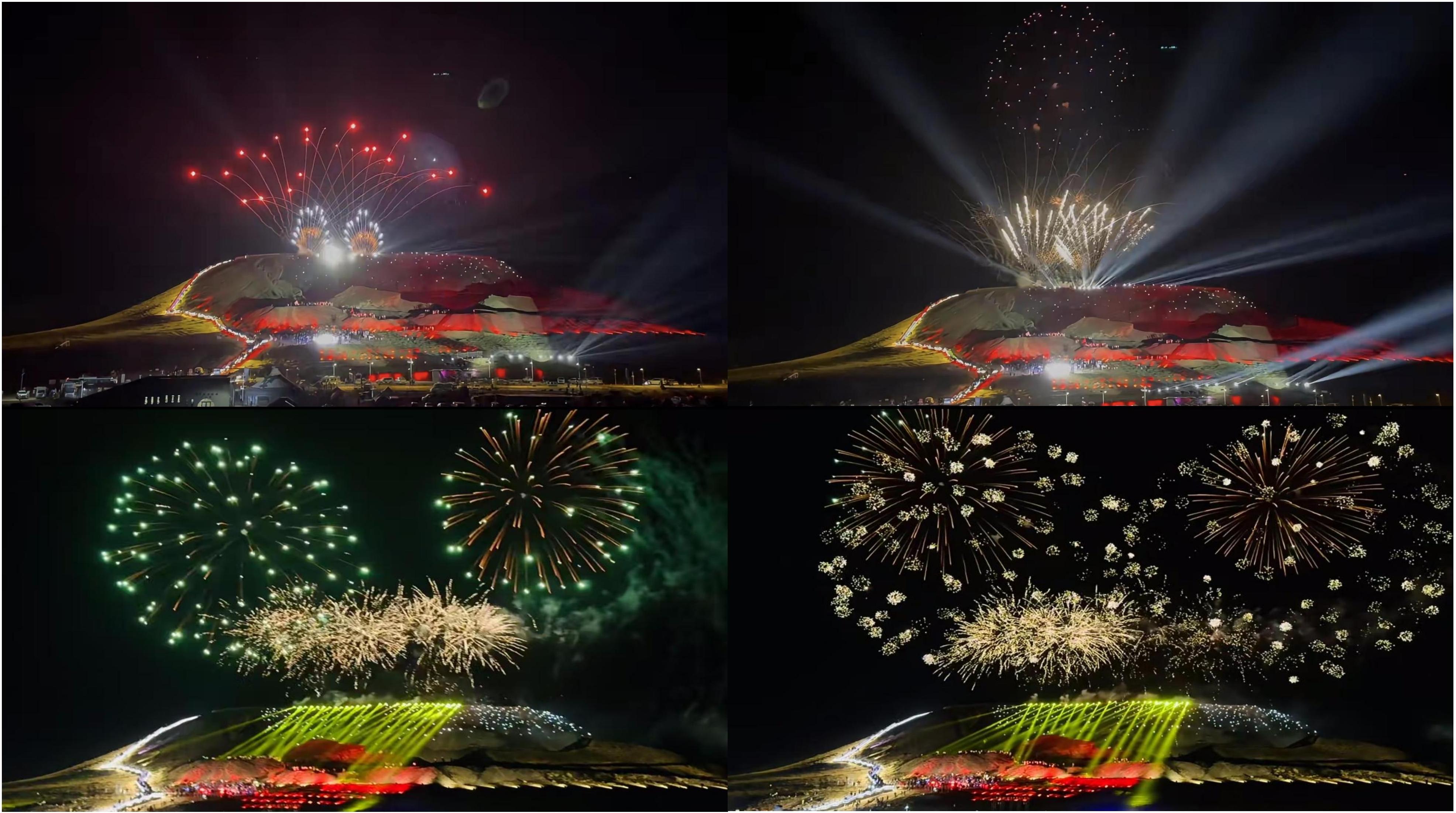

烏蘭哈達火山區的煙火秀(圖均來源于網絡)

內蒙古烏蘭哈達火山群是自治區級地質公園,屬國家自然保護區。火山群噴發形成的熔巖流受地勢影響,流經河流、河谷和沼澤地,形成了石河、石湖、石海和石浪等火山地質景觀,被當地譽為天然的“火山博物館”。尤其冬日里,淺雪覆蓋草原,令火山熔巖地貌別具美感。夜幕降臨,北煉丹爐火山腳下的烤土豆、涮羊肉和煙火秀等活動,更是為大眾帶來了一場前所未有的火山打卡體驗。此外,火山群分布區及毗鄰地區含有豐富的煤炭、鐵、鎢、鋅、銅、鉛、鉬、金、銀、鈾、石墨、螢石、石灰石和電氣石等礦產資源(資料源于中國地震局火山研究所、中國地質調查局、中國地質科學院和中國科學院地質與地球物理研究所),為科學家和大眾提供了地震與火山研究、經濟地質學研究、火山科普研學和旅游觀光的絕佳之地!

本期科普結束!小伙伴們,我們下期見!

本期參考文獻:

[1] 徐智濤, 李萌萌, 孫景貴, 等. 大興安嶺得耳布爾地區中侏羅世流紋巖成因及成巖地球動力學背景[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2023, 53(3), 866-886.

[2] 盤曉東, 徐智濤, 李萌萌, 等. 長白山全域旅游交通體系建設多重自然災害及生態安全評價報告[R]. 吉林省地震局, 2022.

[3] 羅全星, 李傳友. 內蒙古烏蘭哈達–高勿素斷裂的新活動證據及構造意義初探[J]. 第四紀研究, 2022, 42(4), 967-977.

[4] 李萌萌, 徐智濤*, 孫立影, 等. 長白山天池火山造錐期中酸性火山巖研究進展[C]. 地震地磁觀測與研究, 2021, 42(2), 2.

[5] 徐智濤, 孫立影, 李忠偉, 等. 龍崗火山區早更新世玄武質熔巖成因及其構造意義: 來自Rb-Sr同位素定年, 元素地球化學及Pb同位素證據[J]. 吉林大學學報: 地球科學版, 2023, 53(3), 887-903.

[6] 劉延暢, 白志達, 宋卡迪, 等. 內蒙古烏蘭哈達晚第四紀玄武巖巖石學特征[J]. 地震地質, 2016, 38(1), 182-196.

[7] 葉希青, 徐智濤*, 孫立影, 等. 吉林老虎山火山區中新世堿玄巖成因及其構造意義[J]. 地球科學, 2024, 49(4), 1352-1366.

[8] 王力. 內蒙古烏蘭哈達第四紀火山巖巖漿演化過程研究[D]. 中國地質大學(北京), 碩士論文, 2019.

[9] 閆東晗, 徐智濤*, 徐岳仁, 等. 伊通-舒蘭斷裂帶四平段14C定年及構造意義[J]. 大地測量與地球動力學, 2022, 42(8), 835-839.

[10] 李忠偉, 徐智濤, 閆東晗, 等. 郯廬斷裂帶北延伊通-舒蘭斷裂四平段基于高分辨率遙感解譯技術活動斷層探察項目報告[R]. 吉林省地震局, 2020.

[11] 葉希青, 徐智濤, 李萌萌, 等. 天池火山聚龍溫泉西南部中更新世粗面質巖漿噴溢時代與地球化學特征研究課題報告[R]. 吉林省地震局, 2023.

[12] 葉希青, 徐智濤, 徐岳仁, 等. 遙感數據在伊舒斷裂構造信息提取中的應用研究課題報告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[13] Julie, D.B., 段瑞濤. 南極泰勒峽谷及其干谷區的地質綜述[J]. 地震地質譯叢, 1993, 2, 12-18.

[14] 孫立影, 楊晨, 趙海士, 等. 基于極限學習機的遙感地球化學反演模型[J]. 吉林大學學報(地球科學版) . 2020, 50 (6), 1929-1938.

[15] 孫立影, 徐智濤, 焉恒琦, 等. 衛星熱紅外遙感技術在松原震區地震監測預報中的應用課題報告[R]. 吉林省地震局, 2024.

[16] 馬小溪, 張宇, 王蘭煒, 等. 電感性耦合對地電阻率交流觀測的影響[J]. 地震工程學報, 2023, 45(6):1432-1438.

[17] 楊清福, 原曉軍, 盤曉東, 等. 中朝邊境天池破火山口湖底地形多波束測深探測[J]. 巖石學報, 20218, 34(1), 187-195.

[18] Luo, D., Reichow, M.K., Hou, T., et al. A snapshot of the transition from monogenetic volcanoes to composite volcanoes: case study on the Wulanhada volcanic field (Northern China)[J]. European Journal of Minerology, 2022, 34(5), 469-491.

[19] Xu, Z.T., Sun, L.Y., Ye, X.Q., et al. U–Pb geochronology and geochemistry of dikes in the Changbaishan Tianchi volcanic field (NE China) and their relations with the coeval Jingbohu and Longgang monogenetic volcanic fields[J]. International Geology Review, 2023, 66(3), 814-831.

[20] Dong, Z., Xiao, Q., Deng, Y., et al. Preliminary magnetotelluric investigation of crustal magma plumbing system beneath the Wulanhada volcanic field, Northern China: implications for the magma reservoir and pathway[J]. Journal of Volcanology and Geothermal Research, 2023, 443, 107938.

[21] Xu, Z.T., Ye, X.Q., Pan, X.D., et al. Geochemistry of apatites from preshield and postshield basalts and their petrogenetic implications: A case study of the Naitoushan basalt and Heishigou dike in the Changbaishan Tianchi volcano, NE China[J]. Mineralogy and Petrology, 2024, 118, 345-366.

[22] Xu, Z.T., Liu, Y., Sun, J.G., et al. Nature and ore formation of the Erdaohezi Pb-Zn deposit in the Great Xing’an Range, NE China[J]. Ore Geology Reviews, 2020, 119, 103385.

[23] Zhang. K., Liu, Z.P., Xu, Z.T., et al. Microbial and hydrothermal dolomite formation in Early Cretaceous lacustrine sediments in Yin'e Basin: Insights from petrology and geochemistry[J]. Sedimentary Geology, 2024, 471, 106739.

[24] Li, M.M., Xu, Z.T*., Ventura, G., et al. Geochronology and petrogenesis of Early Pleistocene dikes in the Changbai Mountain volcanic field (NE China) based on geochemistry and Sr-Nd-Pb-Hf isotopic compositions[J]. Frontiers in Earth Science, 2021, 9, 729905.

[25] Ye, X.Q., Sun, L.Y., Xu, Z.T*. et al. Geochemistry and zircon U–Pb dating of Early Jurassic syenogranite in the Kaoshan area, southern part of the Zhangguangcai Range, NE China, and tectonic implications[J]. Geological Journal, 2021, 57(1), 440-461.

[26] Ye, X.Q., Xu, Z.T*., Li, M.M., et al. Zircon U–Pb geochronology and geochemistry of the Late Jurassic granite porphyries from central‐eastern Jilin Province, NE China: Petrogenesis and tectonic implications[J]. Island Arc, 2022, 31(1), e12464.

本期作者:徐智濤 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山學實驗室 高級工程師/博士

葉希青 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山學實驗室 工程師

孫立影 吉林地震臺 吉林省地震局 工程師

Alessandro·S 意大利地球與物理火山研究所(羅馬) 高級研究員/博士

Eugenio·N 意大利卡拉布里亞大學 生物、生態與地球科學學院 副教授/博士

Carolina·B 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 英國劍橋大學 博士

孫景貴 吉林大學 地球科學學院 教授/博士后

劉正宏 吉林大學 地球科學學院 教授/博士

徐岳仁 中國地震局預測研究所 研究員/博士

魏戀歡 東北大學 資源與土木工程學院 副教授/博士

敖萌 東北大學 資源與土木工程學院 博士

潘波 吉林長白山火山國家野外科學觀測研究站 中國地震局活動構造與火山重點實驗室 中國地震局地質研究所 研究員/博士

李萌萌 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山學實驗室 工程師

Ailin·P 阿根廷國家空間活動委員會 阿根廷國家科學與技術研究理事會 助理研究員/博士

Roberto·M 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 那不勒斯費德里科二世大學 德國波茨坦地學研究中心 博士

盤曉東 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 高級工程師

康建紅 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 高級工程師

曹麗 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 二級調研員

白令安 桂林理工大學 地球科學學院 教授/博士

閆慶賀 云南大學 地球科學學院 副教授/博士

衣健 吉林大學 地球科學學院 副教授/博士

馬小溪 吉林地震臺 吉林省地震局 高級工程師/博士

阮慶豐 吉林地震臺 吉林省地震局 工程師/博士

張馨文 吉林大學 地球科學學院 博士

Sveva·R·M 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 佛羅倫薩大學 博士

李忠偉 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 高級工程師

馮靖喬 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 高級工程師

伊藤·惠理 日本建筑研究所 京都大學 研究員

趙春濤 中國科學院 青海鹽湖研究所 助理研究員/博士

賈寶金 內蒙古自治區地震局 高級工程師

包寶小 內蒙古自治區地震局 高級工程師

席文雅 內蒙古自治區地震局 工程師

李騰宇 內蒙古自治區地震局 助理工程師

王慧 內蒙古自治區地震局 助理工程師

張鵬 吉林省松原地震監測中心站 吉林省地震局 工程師

魏費翔 中國地震局地震地質研究所 副研究員/博士

劉國明 吉林省長白山天池火山監測站 吉林省地震局 高級工程師

鄭國棟 吉林地震臺 吉林省地震局 高級工程師

顧國輝 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山實驗室 工程師

賈若 中國地質科學院 高級工程師/博士后

宋雨佳 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山實驗室 工程師

褚小磊 東南大學 計算機科學與工程學院 博士

關升 中國地震局火山研究所 吉林省地震局 火山實驗室 工程師

王敬偉 吉林省地震局 一級主任科員

徐丹 吉林省長白山天池火山監測站 吉林省地震局 工程師

張森 長安大學 地質工程與測繪學院 博士后

閆東晗 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 工程師

金文虎 吉林省地震局 二級主任科員

張曉秋 吉林省地震局 三級主任科員

王克為 長春市地震局速報中心 助理工程師

紀政 吉林大學 地球探測科學與技術學院 副教授/博士后

馬飛 吉林省震災風險防治中心 吉林省地震局 工程師

王禹萌 吉林省地震局信息中心(應急服務中心) 高級工程師

王佳蕾 吉林省地震局信息中心(應急服務中心) 工程師

章鑫 廣東省地震局 中國科學技術大學 高級工程師/博士

劉宏巖 吉林地震臺 吉林省地震局 高級工程師

遲哲 南京大學 地球科學學院 博士

于悅 吉林省地震局 三級主任科員

曹光遠 吉林省地震局 四級主任科員

韓迪 吉林地震臺 吉林省地震局 工程師

Salvotore·G 意大利卡塔尼亞埃特納火山觀測站 高級研究員/博士

Stefano·C 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 高級研究員/博士

Arsène·T·S 剛果(金)共和國戈馬火山觀測站 高級工程師

孫永剛 中國科學技術大學 地球和空間科學學院 博士后

張坤 東北師范大學 地理科學學院 博士后

Pablo·R·P 西班牙馬德里康普斯頓大學 地球科學學院 副教授

徐智愷 中國科學院 海洋研究所 博士后

劉朝陽 中國科學院 廣州地球化學研究所 博士后

張勇 中國地質科學院 礦產資源研究所 研究員/博士

古阿雷 中國地質調查局 天津地質調查中心 高級工程/博士

張笑天 東華理工大學 地球科學學院 副教授/博士

徐川 成都理工大學 地球物理學院 博士后

侯頡 中國地震局第一監測中心 博士

李海艷 福建省自然災害防治技術研究院 福建省地震局 博士

曹戎機 吉林省地震局 工程師

石強 遼寧工程技術大學 礦業學院 博士

郭明瑞 海南省地震局 高級工程師

賈偉 海南省地震局 高級工程師

陳明陽 中國冶金地質總局西北局 中國地質大學(武漢) 工程師

烏尼爾 新疆自治區地震局 高級工程師

閆瑋 新疆自治區地震局 高級工程師

韓吉龍 中國地質大學(北京) 中國地質調查局發展中心 副研究員/博士后

鄒耀遙 中國地質大學(武漢) 資源學院 博士

Aldo·B 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 高級工程師

Francesco·L 意大利那不勒斯維蘇威火山觀測站 高級工程師

聲明:本期文中所有圖片及文字均為公益科普,不存在任何商業價值

來源: 中國地震局火山研究所 徐智濤

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

中國地震局火山研究所 徐智濤

中國地震局火山研究所 徐智濤