近日,華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室馮志軒研究員團隊在北冰洋陸架海上層物理結構對氣候變化響應研究方面取得新進展,相關成果以“Enhanced wind mixing and deepened mixed layer in the Pacific Arctic shelf seas with low summer sea ice”為題發表在《自然 通訊》(Nature Communications;圖1)。該研究通過對1996-2021年間的觀測和模型數據進行集成分析,發現在夏季少冰或無冰的新常態下,北極太平洋扇區淺海陸架夏季混合層由變淺向加深的趨勢轉變,指出無冰期延長和風生混合增強是上混合層加深的物理驅動機制。傳統的學術觀點認為氣候變暖和融冰淡水輸入會持續加強北冰洋上層水體層結,導致混合層變淺,而本研究完善了以往認識的不足。該項研究有助于深入理解北極快速變化背景下的海洋環境演變,為“更好地認識極地、保護極地、利用極地“提供科學依據。

圖1 論文標題和合作作者

成果簡介

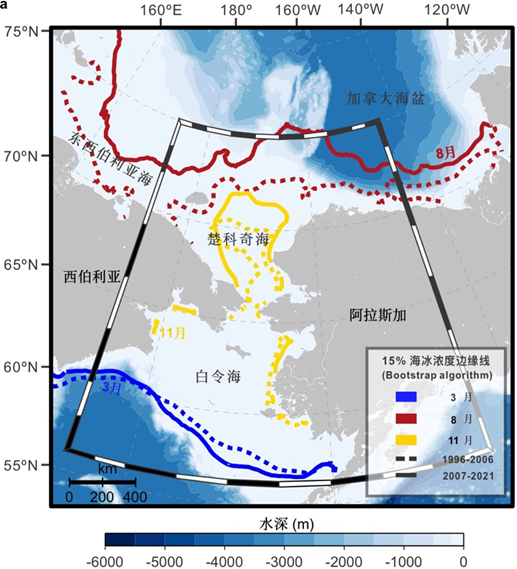

北極變暖速度是全球平均的2至4倍,這一現象被稱為“北極放大效應”。北冰洋海冰在近幾十年間顯著減少,逐漸轉變為更薄且更具移動性的季節性海冰,海冰邊緣線向極退縮(圖2),“新北極”氣候模式已經來臨。厚冰覆蓋猶如在海面上蓋了一層“棉被”,能有效地隔絕海洋和大氣的熱量、動量和能量交換,而海冰消融使得更多的太陽輻射進入海洋,同時海表風應力也更容易作用于上層海洋。氣候變暖疊加融冰淡水的雙重作用使得北冰洋水體層結加劇,例如加拿大海盆在1980-2008年間的上混合層變淺了約19米。北極太平洋扇區陸架海是典型的高生產力極地邊緣海,但此前針對冰清變化對該區域上層海洋動力學影響和機制研究尚不充分。深入理解上層物理海洋狀態變化及其控制機理,對于認識氣候變化下的海洋生態系統演變至關重要。本研究旨在量化北極陸架海夏季上混合層深度,并分析其在海冰和大氣強迫作用下的年際到年代際變化規律,揭示了上層海洋動力學的主要驅動因素及其對生態系統的潛在影響。

圖2 北極太平洋扇區陸架及海冰邊緣線分布圖

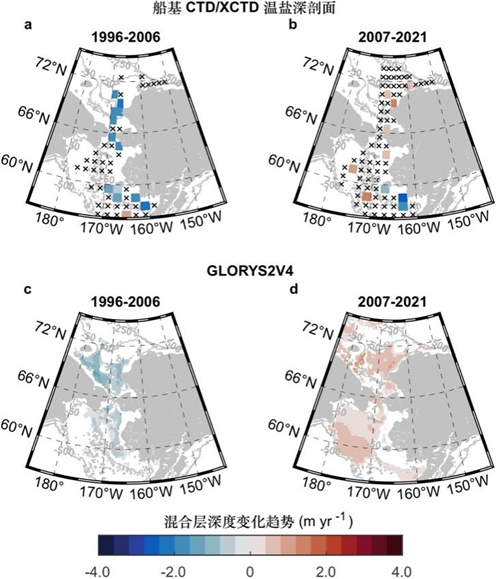

圖3 北極太平洋扇區陸架在兩個階段的夏季(6-9月)混合層變化趨勢

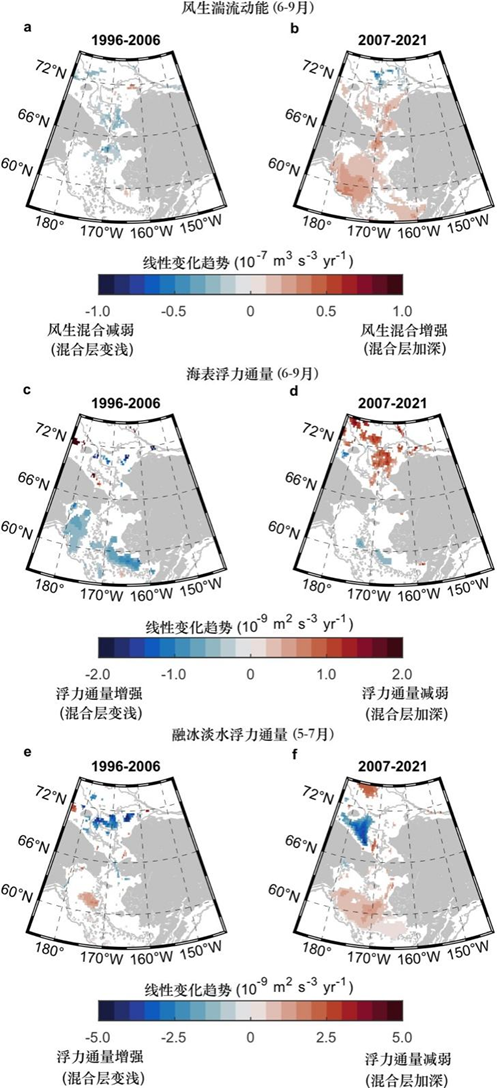

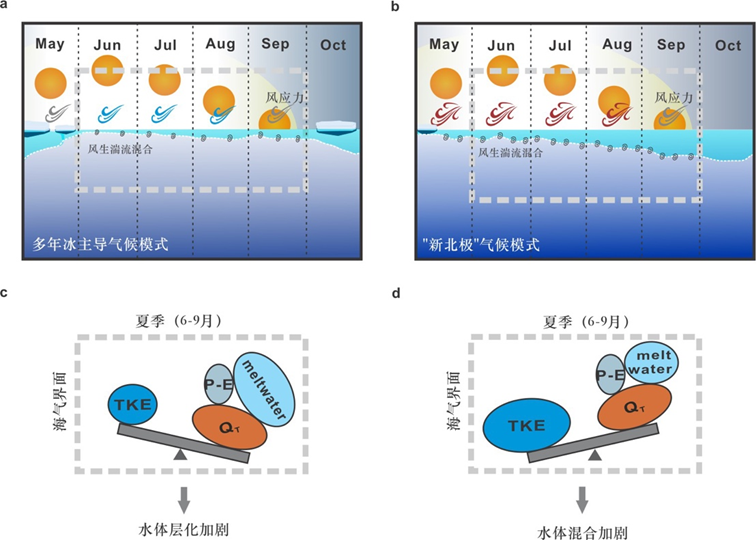

研究團隊搜集并質控了1996-2021年間美國、中國、加拿大、俄羅斯、日本和韓國等百余次北極科考航次數據,共計兩萬余條船基CTD/XCTD溫鹽深剖面,同時結合歐洲哥白尼中心GLORYS2V4再分析模型產品,對北極太平洋扇區陸架海夏季混合層的時空變化規律進行深入分析,發現1996-2021年間夏季混合層存在先變淺后加深的趨勢反轉,這一結果在船測資料和模型數據均得到驗證(圖3)。此變化的時間閾值恰好為2007年,即近40年來夏季海冰覆蓋第二低的年份,僅次于2012年。 研究團隊進一步運用一維海冰-上混合層解析模型,計算融冰淡水和海氣浮力通量對混合層的相對貢獻。結果表明,1996-2006年間夏季混合層變淺主要由海氣熱通量和融冰淡水所導致,其中位于楚科奇海北部海冰邊緣區附近的融冰淡水浮力通量增強最為顯著。2007年以后,隨著融冰期不斷提前,融冰淡水對夏季(6-9月)混合層的浮力貢獻逐步減小。與此同時,無冰期延長以及風應力的增加促進了風生混合作用,夏季混合層轉變為加深的趨勢(圖4)。

圖4 北極太平洋扇區陸架在兩個階段的風生湍動能、海表浮力通量以及融冰淡水浮力通量的變化趨勢

圖5 海冰和大氣條件在“新北極”氣候影響下對海洋上層結構的影響

本項研究的創新點是聚焦近三十年海冰劇烈變化的北極太平洋扇區陸架海,利用長時間序列的觀測和模型資料進行計算分析,捕捉到該區域海洋環境變化的趨勢轉變信號,揭示了海冰持續減退導致海洋上層動力主控因素從海氣浮力通量到風應力的轉變(圖4),而此前這種轉變未被充分認識。隨著夏季少冰或無冰成為北極新常態,不斷變化的海洋環境和動力機制可能會徹底改變北冰洋冰藻-浮游-底棲耦合的生態系統結構,對未來北極食物網穩定性造成很大的不確定性。

研究團隊及資助

華東師范大學河口海岸學國家重點實驗室博士生王媛琪為論文第一作者,河口海岸學國家重點實驗室馮志軒青年研究員為通訊作者,華東師范大學為第一完成單位。論文合作者包括上海交通大學林培根副教授、自然資源部第一海洋研究所宋洪軍副研究員、河口海岸學國家重點實驗張繼才和吳輝研究員、自然資源部第二海洋研究所金海燕和陳建芳研究員、集美大學祁第教授,以及美國馬里蘭大學環境科學中心Jacqueline M. Grebmeier教授。研究工作得到科技部國家重點研發計劃政府間合作項目、國家自然科學基金項目、上海市自然科學基金、浦江人才計劃、“一帶一路”國際聯合實驗室和市教委重大項目等的共同資助。

文獻信息相關論文信息:

https://www.nature.com/articles/s41467-024-54733-w

來源: 河口海岸

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助