“醫學界”評選出2024年度“十大臨床突破”,它們將展示科研人員如何通過創新和努力,為人類健康帶來革命性的變化。 其中中國和美國團隊各占到了4項,美國以扎實的基礎研究能力和先進的醫療技術,仍在全球醫學創新中保持領先地位。而中國的發展速度令人矚目,尤其在基因治療、再生醫學等生物醫學領域,逐步實現了全球領跑。

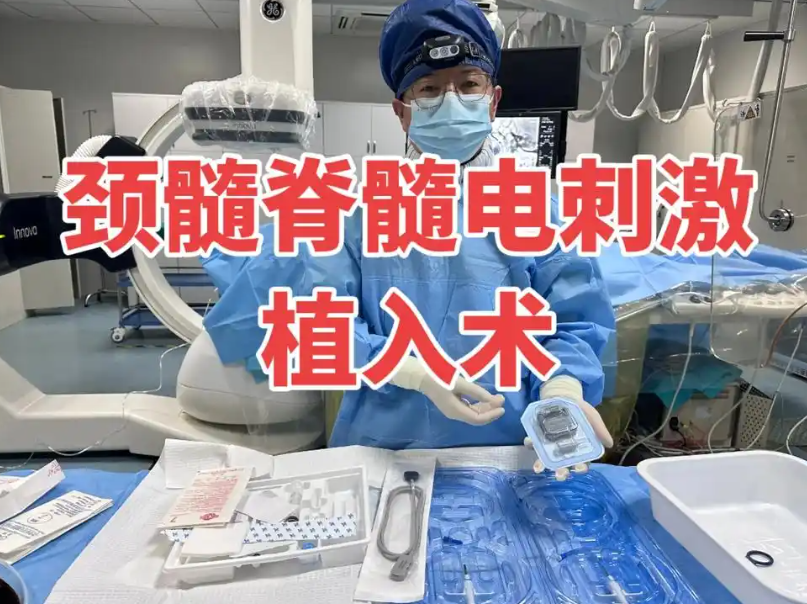

電刺激大腦,科學家讓癱瘓者重新站立

2024年12月2日,這是一個注定在醫學史上留下濃墨重彩一筆的日子。在瑞士的洛桑,這座充滿著科學與創新氣息的城市里,洛桑聯邦理工學院(EPFL)和洛桑大學醫院(CHUV)的研究團隊在《自然·醫學》雜志上發表了一篇震撼世界的文章。

在當今世界,癱瘓是一個困擾著無數人的嚴重健康問題。全球每年都有數十萬人的命運因為各種意外事故或者疾病而被改寫,他們遭受脊髓損傷后,不得不面對癱瘓的殘酷現實。脊髓,作為人體神經系統的重要組成部分,一旦受損,其內部的神經纖維由于自身不可再生的特性,使得脊髓損傷的治療成為了一道橫亙在醫學界面前的“世界級難題”。多年來,無數的科研人員試圖攻克這一難題,但都收效甚微。

而在洛桑聯邦理工學院,有一位神經醫學專家Grégoire Courtine教授,他在全球脊髓損傷康復領域可是當之無愧的領軍人物。在過去漫長的20多年間,他就像一位執著的探索者,帶領著自己的團隊在這片艱難的科研領域不斷前行。他們嘗試了多種不同的技術路線,比如硬膜外刺激、腦機/腦脊接口等。每一次嘗試都充滿了未知與挑戰,但他們始終沒有放棄。功夫不負有心人,他們的努力成果顯著,不少脊髓受損的患者在他們的研究成果幫助下,恢復了一定程度的行動功能。這些成果備受學界的認可,其中有6次成功登上了科學界的頂級刊物《自然》雜志。

在這次最新的研究當中,整個過程可謂是充滿艱辛與挑戰。他們花費了數年的時間精心構建脊髓損傷的小鼠模型。這個過程并不簡單,需要對小鼠的生理結構、脊髓損傷機制等有著深入的理解,每一個環節都必須精準無誤。構建好模型后,他們又利用高分辨率全腦成像技術,對上千個在行走時活躍的大腦區域展開了細致入微的定量分析。這就像是在一個龐大而復雜的迷宮中尋找那唯一的出口,工作量巨大且需要高度的專注力和耐心。經過無數次的分析與比對,他們終于有了驚人的發現——一條從未被人知曉的控制運動的新通路,那就是外側下丘腦(LH)。

在此之前,在整個醫學研究的長河中,從未有人發現過LH和人類的行走功能之間存在著關聯。這一發現就如同在黑暗中突然點亮了一盞明燈。而在實際的手術過程中,當醫生使用腦深部刺激技術(DBS)對LH進行刺激之后,奇跡發生了。患者立刻就感受到了那種想要走路的沖動,這一時刻對于患者來說,就像是重獲新生一般,而對于整個科研團隊來說,更是多年努力得到回報的激動時刻。不過,這個團隊并沒有滿足于此,他們有著更遠大的目標。專家團隊表示,在未來,他們將會繼續深入探索,嘗試將大腦刺激和脊髓刺激相結合,他們希望通過這種方式,能夠為更多不同類型、更廣泛的脊髓損傷患者提供更為全面、更為有效的治療策略,為那些在黑暗中掙扎的癱瘓患者帶去更多的希望之光。

來源: 桂林科普小達人

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助

桂林科普小達人

桂林科普小達人