淶源縣,隸屬于河北省保定市,地處太行山、燕山、恒山三山之匯,坐擁淶水、易水、拒馬河三水之源,因而得名。此地東臨紫荊雄關,西接雁門要塞,北扼飛狐鐵壁,南連倒馬重隘,自古為兵家必爭之地。明正統十四年(公元1449年)土木堡之變后,為抵御蒙古鐵騎的南侵,西北邊防啟動了大規模的筑城工程。淶源,作為拱衛京畿、抵御北方的重要關卡,自萬歷元年至十三年,在連綿的太行山,筑起了長達122.5公里的內長城,貫穿全縣。

長城,作為中國軍事防御的象征,在建筑史上占有重要地位。保定地區的明長城,作為明朝北方防御體系的第三道防線,被譽為“內邊”,是京師與中原地區的最后屏障。淶源長城,西起狼牙口,途經插箭嶺、石窩、白石口、寧靜安、浮圖峪,直至烏龍溝城堡,沿太行山蜿蜒120余公里。歷經滄桑,淶源境內的長城仍基本保持完好,敵樓與墻體完好率近70%,均為國家級文物保護單位,它們堅挺不屈,成為河北長城的精華。

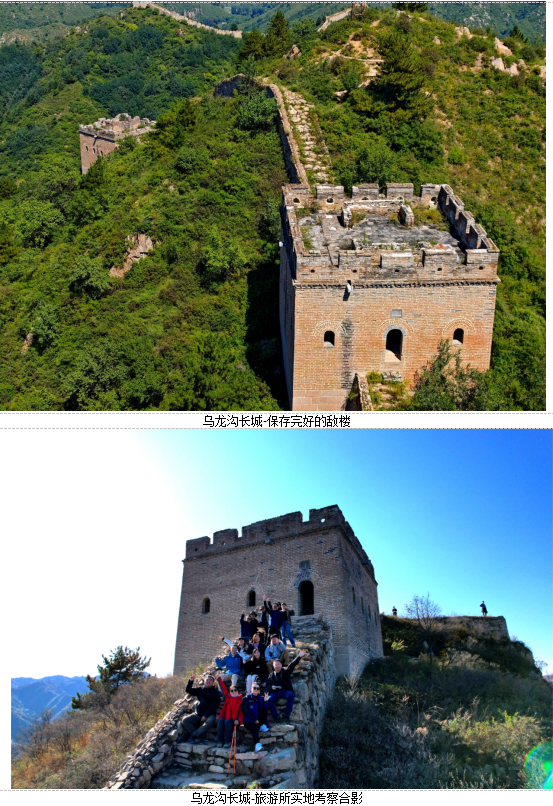

特別是烏龍溝長城,其高達90%以上的保存完好率,令世人矚目。白石口至插箭嶺的長城,如同巨龍般盤踞在白石山北麓,風光旖旎,不僅為長城文化研究提供了珍貴資料,也成為了長城保護者和攀登愛好者的圣地。

長城,是人類智慧的偉大結晶,為何選址于以淶源為主的保定西北部太行山區修建長城呢?從歷史地理角度看,該地區地理位置重要,既是華北平原與塞外的分界線,也是北方游牧民族與中原地區的交通要道,加之山勢險峻,自然形成了防御屏障,成為明代防御北方民族侵擾的關鍵防線。淶源縣,古稱飛狐縣,是太行八陘之飛狐大道的重要段落,是扼守太行山脈進出通道的咽喉之地,因此自古經濟發達,人口密集。明長城選址于此,既符合軍事戰略的需求,也是保持經濟穩定的關鍵。

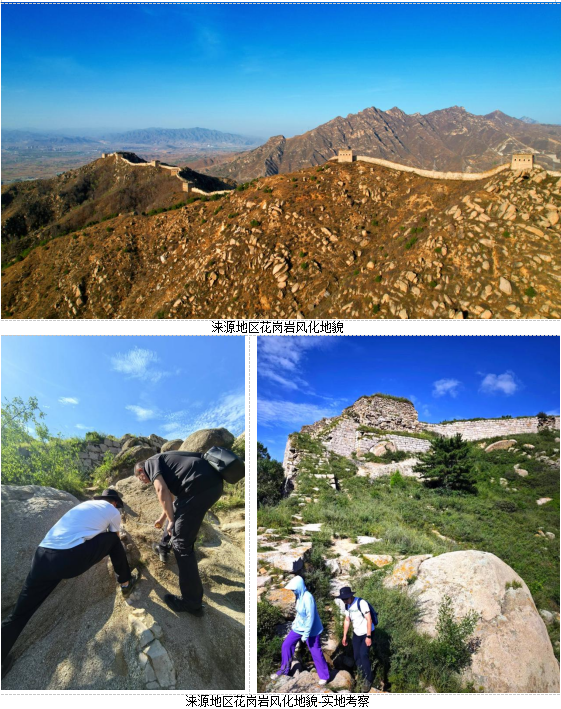

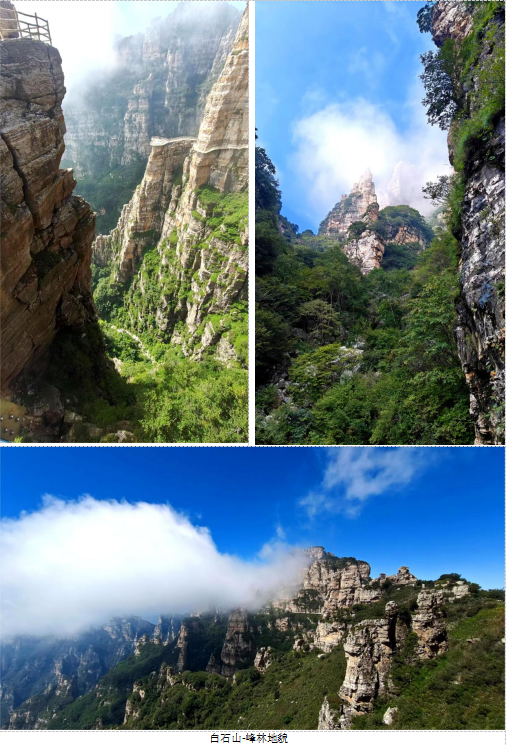

從地質學視角看,白石山為大理巖峰林地貌,地形險峻、山峰林立、地勢陡峭、峽谷深邃,自然形成了許多難以逾越的屏障。雖然峰林地貌的不連貫性不適宜修建長城,但在其北麓修建長城,則可以大大減少工程量并提高防御效果。眾所周知,白石山為“雙層結構”,其下部為一種堅硬的巖漿侵入巖——花崗巖體。這種巖石是由地下深處的巖漿冷凝形成,晶體發育,通俗的說,是由一粒粒礦石顆粒鑲嵌凝結而成。這種結構使得巖石易風化為渾圓狀,形成的山體連綿起伏,山頂則較為平緩,為修建長城提供了天然地貌優勢,易守難攻。此外,淶源縣境內的明長城的一個顯著特點,便是采用當地花崗巖砌筑城墻及底座,不僅節約人力物力,堅硬的花崗巖使得長城經受百年戰火依然保存較為完整的原始風貌。

淶源境內的明長城,每一段都有其獨特的地理特征和歷史文化背景,它們共同見證了這片土地上的滄桑巨變,也成為了后人研究長城、了解歷史的重要實物證據。

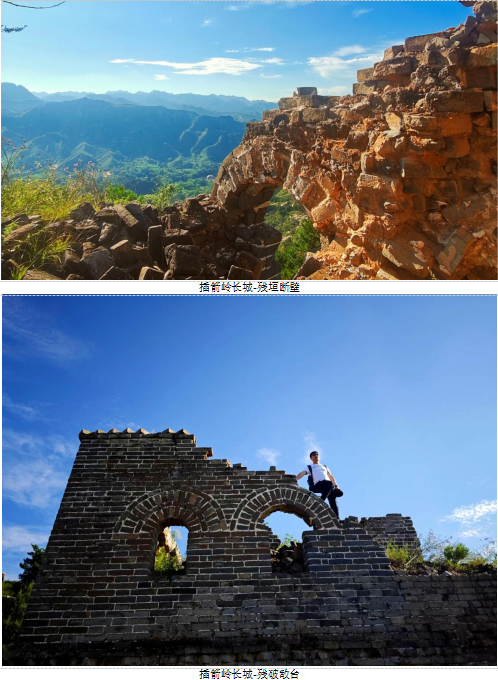

插箭嶺長城位于淶源縣城西南約15公里處,相傳遼宋曾在此地談判,楊六郎一箭射出30里,箭插在此地,故而得名插箭嶺。由于插箭嶺長城位于白石山西北交通要道,古往今來此處戰火最甚,這段長城保存狀態較差,僅遺存敵樓和城墻。

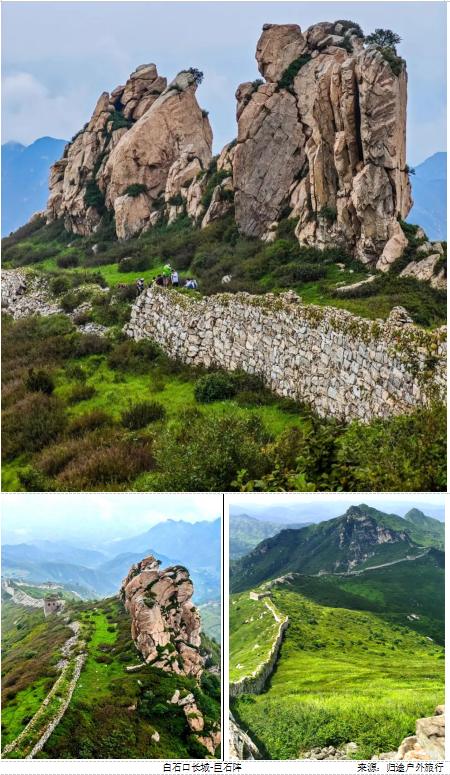

石窩長城蜿蜒在白石山正北方,東臨白石口,西接插箭嶺,仿佛一條巨龍巧妙地穿梭在形態各異花崗巖奇石之間。由花崗巖石塊壘砌的墻體堅固而質樸,敵樓的底座由條石穩固支撐,上部則覆蓋著城磚,彰顯著古老而獨特的建筑藝術。石窩長城的最大特色在于它與周圍花崗巖山峰相伴,構成了一幅獨一無二的長城畫卷。

白石口長城位于是白石山東北部,此處地勢險要、地理位置極其重要。該段長城南側花崗巖山體高聳矗立,灰色白的長城與褐紅色花崗巖山體相伴,長城的雄偉與花崗巖山體的險峻相互映襯,共同構成了這一地區獨特的地質景觀。白石口段長石來源長城最有特色的地段之一,尤其適合喜愛探險的年輕人攀登。

寧靜安長城取名自“非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠”的“寧靜志遠”之意。與其他地段的城堡都建立在峽谷或河口處不同,寧靜安長城是淶源段長城唯一建在山巔的古城堡。該段長城附屬設施的建設十分有特色,一是旗桿石多,二是敵臺馬面多,三是垛口、射孔較規整。

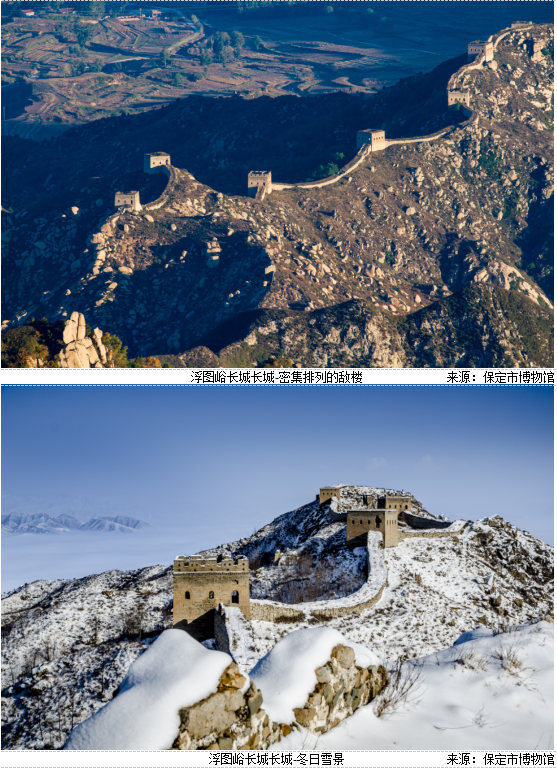

浮圖峪長城以保存完整、排列密集的敵樓著稱,其中 “十四串珠樓” 是其名片,即在短短一公里的沿線部署了 14 座敵樓。這里是把花崗巖巨石當做天然墻體、因石制險,別具特色。

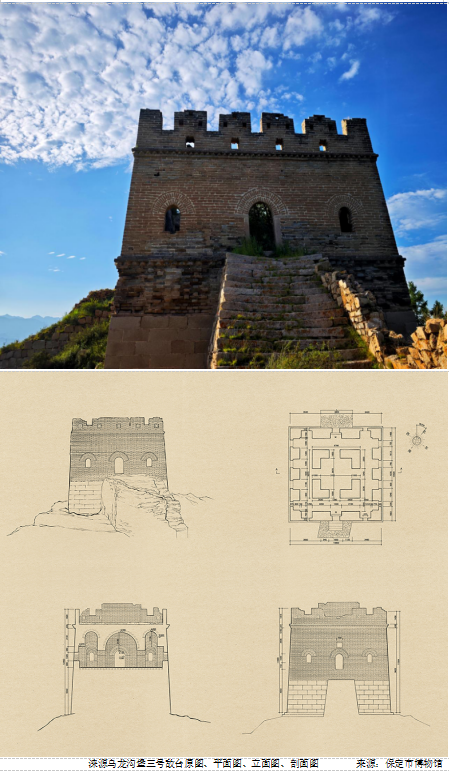

烏龍溝長城全長20余公里,共敵樓66座,其中磚砌空心敵樓54座,1公里的范圍內就有十幾座敵樓。其最大特點一是保存的十分完整,有的地方甚至比北京近年重修的長城還要完整;二是長城的敵樓一般都十分高大,敵樓的正門都離地面相當的高;三是敵樓十分密集,部分敵樓前伸,與后面和側面的敵樓互為依托。

來源: 區調院地學科普

科普中國公眾號

科普中國公眾號

科普中國微博

科普中國微博

幫助

幫助